智能手机用户App开屏广告回避的影响因素研究

廖秉宜 温有为 胡杰

武汉大学媒体发展研究中心

武汉大学新闻与传播学院

【内容摘要】在智能手机App开屏广告市场占有率持续上升、备受广告主青睐的同时,用户的App开屏广告回避现象频繁出现。研究结合App开屏广告的特点,建构了App开屏广告回避影响因素模型,研究发现:认知回避、情感回避与行为回避均有显著影响,感知目标障碍、感知精准性是情感回避的重要影响因素。心理抗拒在感知目标障碍对App开屏广告认知回避与行为回避的影响中起到完全中介作用,在对情感回避的影响中起到部分中介作用;心理抗拒在接收情境对App开屏广告认知、情感、行为回避的影响中均起到部分中介作用。

【关键词】智能手机;App广告;开屏广告;广告回避;心理抗拒

一、引言

随着移动互联网的快速发展,手机、穿戴设备等移动终端快速迭代,移动设备更小、更个性化及无处不在的可访问性,互动广告形式也将随着从个人电脑向移动设备的迁移而演变(Laszlo,2009),移动广告成为现今网络广告“蓝海”(童斌,2011)。

截至2021年6月,中国网民规模达10.11亿,其中使用手机上网的比例达99%以上(中国互联网络信息中心,2021)。智能手机使用群体规模巨大,众多广告主也已将目光从PC端转向移动智能终端。营销传播环境发生了翻天覆地的变化,传统的营销方式已经难以满足传播的需要,互联网广告基于其更加精准、迅速、广泛的特点快速发展,移动互联网广告的市场规模也随之扩大。据艾瑞咨询2020年数据显示,2019年度中国网络广告市场规模达6464.3亿元(艾瑞咨询,2020)。

移动互联网时代,手机App凭借其越来越完善的功能以及越来越丰富的种类快速增长,成为人们生活中必不可少的一部分。App使用场景也在不断细化,社交功能类、娱乐功能类、信息获取类等不同类型的App可以满足用户在不同场景下的需求。随着科技的发展与用户的需求变化,未来的移动App仍有着广阔的发展空间。而App开屏广告作为移动广告的一种新形式,在广告市场大受欢迎。在中国,社交App、搜索引擎App、电商App等平台已广泛出现开屏广告。目前,国内外学界关于智能手机App开屏广告的研究成果很少,开展智能手机用户对App开屏广告回避的研究,可以为广告主投放智能手机App开屏广告提供理论和实践指导。

二、文献综述与研究假设

(一)广告回避文献综述

广告回避相关研究最早发展于国外,广告回避研究从20世纪60年代至今已有约60年历史,广告回避行为研究也随着传播媒介的变革而不断推进,目前移动广告回避研究逐渐占据主流(陈素白、段秋婷,2020)。

广告回避是指媒体使用者在不同程度下,减少自身在广告内容暴露中的所有行为(Speck&Elliott,1997)。早期对广告回避的研究主要聚焦于受众对于电视等传统媒体的行为回避,电视广告受众回避电视广告的方式主要是在身体上避免对广告的接触(Kaatz,1986;Stafford,1996)。在客观的行为回避之外,还存在认知回避,认知回避指受众身在传播现场,却在认知上忽视广告(Speck&Elliott,1997)。

在互联网发展初期,用户主要是通过PC端接入网络,此时用户使用互联网的目的多是完成任务、搜索信息等,此阶段的广告回避研究主要集中于网页广告的特点及其对于用户的使用干扰方面。感知侵扰、广告曝光条件、投放频率以及用户的逆反心理是影响弹出式广告回避的重要因素(Edwardset al.,2002)。国外有学者证实感知目标障碍、感知广告杂乱以及既往消极经验对于广告认知、情感、行为回避具有显著影响,并搭建与验证了互联网广告回避模型(Cho&Cheon,2004),具有很大的参考意义。

随着移动端设备的逐渐普及,精准广告投放技术的成熟,移动广告回避研究的重点逐渐转移到移动广告的接收情境、接收广告的便利性、隐私与风险等方面。有研究验证了个人相关性、认知负载、接收情境对广告回避确有影响(Rau,2013)。

国内对于广告回避的研究主要侧重于对网络广告回避影响因素的探讨,近年来随着社交媒体、精准广告的发展,学者们也逐渐注重研究对于针对特定网络广告类型或特定媒介引发的广告回避。有学者在媒介、广告、受众之外,增加了广告环境相关的变量维度,指出广告情报商业性与内容的可信性、广告媒介的不适性和广告环境的相悖性是造成躲避现象的原因(苏永、杨文霞,1995)。广告信息的关联性、既往负面经验、朋友圈作为传播媒介的可靠性也被证实是影响朋友圈广告回避的重要因素(谢振宇、林徐,2016)。社交媒体广告的干扰刺激则会降低用户对于广告价值的判断,并产生消极影响(杨莉明、徐智,2016)。

本研究在前人研究的基础上,结合APP开屏广告全面覆盖、干扰性强、精准推送等特点进行了优化与创新,并且早期的研究主要集中在传统媒体时代的广告回避行为以及PC端的广告回避行为,前人的研究成果并不能直接适用于移动APP开屏广告回避行为的剖析上,针对移动APP开屏广告回避行为的研究是有必要且重要的。

(二)研究假设

1.感知目标障碍

感知目标障碍会妨碍用户浏览网页、分散用户注意力、干扰用户搜寻需要的信息,而用户在使用互联网时往往带有较强的目标导向,当广告中断了用户的任务进程,扰乱用户的网页浏览,分散浏览者的注意力,并干扰他们搜索所需的信息,将会引起广告回避(Cho&Cheon,2004)。感知广告侵扰可能会引发受众的负面情绪反应,从而导致用户尽可能地在各方面避免广告(Aaker&Bruzzone,1985)。用户在启动智能手机APP时,往往也是带着特定的目标与动机的,开屏广告的出现无疑会中断用户的进程,干扰用户目标的实现。

因此,本研究提出以下研究假设:

H1a:感知目标障碍正向影响App开屏广告认知回避;

H1b:感知目标障碍正向影响APP开屏广告情感回避;

H1c:感知目标障碍正向影响App开屏广告行为回避。

智能手机App开屏广告是典型的未经用户允许强制曝光的广告,在客观上造成了用户的感知目标障碍。因此会引发用户的负面态度,使得用户会通过在认知方面忽视广告或是在行动上跳过、关闭广告的形式来回避开屏广告。网络广告的强制性增强时,广告的传播效果反而会被削弱(周俊,2004)。在线用户在面对弹出式广告时的侵扰感知对其心理抗拒也具有正向影响(王艳萍,2013)。而App开屏广告会在用户进入App之前强制性以全屏或半屏的形式占用用户的时间进行曝光,开屏广告强阻断的特点往往会被用户视为在接收信息时的噪音,这种噪音会使用户感到App开屏广告对自身自由的侵犯,进而唤起对于App开屏广告的心理抗拒。用户感知目标障碍越大,广告回避倾向越强。

因此,本研究提出以下研究假设:

H1d:感知目标障碍正向影响用户对App开屏广告的心理抗拒。

2.感知精准性

用户对于广告内容个性化的感知对其广告回避具有负向影响作用(李盛楠,2021)。当网络广告内容刚好在一定程度上满足了受众某方面的需求,广告对于用户的负面影响一定程度有所减弱。感知广告信息价值越高,用户广告态度越好(李曼宁等,2021),智能手机App的精准推送能够将合适的内容推送至合适的用户面前,广告中所涉及的产品或服务信息与受众当时的行为、兴趣和需求的关联性更高,广告回避反应就越弱。智能手机App以及广告内容的有用性越高,用户对于广告的态度就越积极。

因此,本研究提出以下研究假设:

H2a:感知精准性负向影响App开屏广告认知回避;

H2b:感知精准性负向影响App开屏广告情感回避;

H2c:感知精准性负向影响App开屏广告行为回避。

精准性、互动性更强的网络广告能够弱化用户的强迫性感受,进而弱化用户的心理抗拒(Rust & Varki,1996)。受众在面对与个人相关性更高的信息时会更加仔细认真,并以此形成自己的态度,指导自身的行为(Petty&Cacioppo,1986)。因此如果用户感受到智能手机App开屏广告的内容与自己高度相关,则会给予App开屏广告更多关注,进而影响其内在的态度。

在当前信息爆炸的网络环境中,用户拥有了更多的选择权,但是用户在时间碎片化的情况下必须对接触到的信息进行选择性接触与接收,对于精准把握用户喜好与需求的开屏广告,用户对于App开屏广告的抵触、回避可能会得到一定缓解。

因此,本研究提出以下研究假设:

H2d:感知精准性负向影响用户对App开屏广告的心理抗拒。

3.接收情境

移动情境的变化如从坐到走、从强光到弱光等对用户与移动设备交互的方式有着不同的影响(Barnard,2007)。移动广告接收情境更加复杂,在不同的环境下,用户对广告的关注度与花费的时间都不同(Rau,2013),在移动广告接收情境下,用户对于信息的接收打破了时间和空间的限制,智能手机App开屏广告也有可能在各种各样的场景下展示在用户的眼前。

广告接收情境显著影响广告回避,特别是在用户进行需要长时间才能完成的任务或用户工作量较大时(Rau,2013),相较于传统的只能在固定地点使用的PC端来说,用户在使用智能手机设备时会更加灵活,可能会在室外或非静止状态下使用,更复杂多变的接收情境、更小的信息接收屏幕,对于用户的接收效率与行为也会产生一定的影响。并且较传统的单一媒介接收环境而言,用户同时接收来自不同终端或是不同App的信息时,也会产生更加复杂的广告回避。开屏广告自身只有3~5秒的有限曝光时间,若此时用户的接收情境给予用户更大的时间压力,其广告回避水平可能会有所上升。

因此,本研究提出以下研究假设:

H3a:接收情境正向影响App开屏广告认知回避;

H3b:接收情境正向影响App开屏广告情感回避;

H3c:接收情境正向影响App开屏广告行为回避。

用户在完成某项任务的过程中打开移动App时,对App的使用是一种伴随状态,而伴随状态下打开App并不是该情境下用户的主要任务,因此在这种状态下用户面临着一定的时间压力以及任务压力,打开App并使用的过程随时都可能被打断,此接收情境下,App开屏广告的出现会阻碍用户达到目的,因此App开屏广告的出现会导致用户出现心理抗拒,进而产生广告回避。

因此,本研究提出以下研究假设:

H3d:接收情境正向影响用户对App开屏广告的心理抗拒。

4.心理抗拒

当个体感到其自由行为被禁止或被威胁时,将会被唤起心理抗拒(Brehm,1966)。广告信息的超量会使电视用户产生厌恶心理并形成快进、更换电视频道等回避行为(Stafford,1996)。未经用户请求的建议会引发用户的心理抗拒,并导致用户广告盲视,在认知上忽视网站推荐信息(Fitzsimonset al.,2004)。用户对网络视频情景短剧广告的心理抗拒正向影响其对该广告的认知回避与行为回避(张梅贞,2019)。

强迫性感受是用户认知过程被迫中断时所产生的心理机制与反应,当用户意识到自己是被强迫接收某些信息时,认知、态度、行为上都会受到影响(Edwardset al.,2002)。而用户在使用智能手机App时,开屏广告的强迫曝光会干扰用户达到目的,中断使用的进程,会给用户带来消极的主观感受,进而引发广告回避,并指出逆反心理是引起广告回避的重要因素。在劝说知识模型中,用户对营销保持主动与怀疑,与营销者展开认知上的博弈,营销者任何有操纵意图的行动都有可能激活用户的劝服知识,从而对被劝说的行为产生心理抗拒(Friestad& Wright,1994)。智能手机App开屏广告在现代营销活动中往往作为引流的一环,常常会链接跳转到第三方应用或第三方页面,因此可能会引发用户的广告回避。

因此,本研究提出以下研究假设:

H4a:心理抗拒正向影响移动App开屏广告认知回避;

H4b:心理抗拒正向影响移动App开屏广告情感回避;

H4c:心理抗拒正向影响移动App开屏广告行为回避。

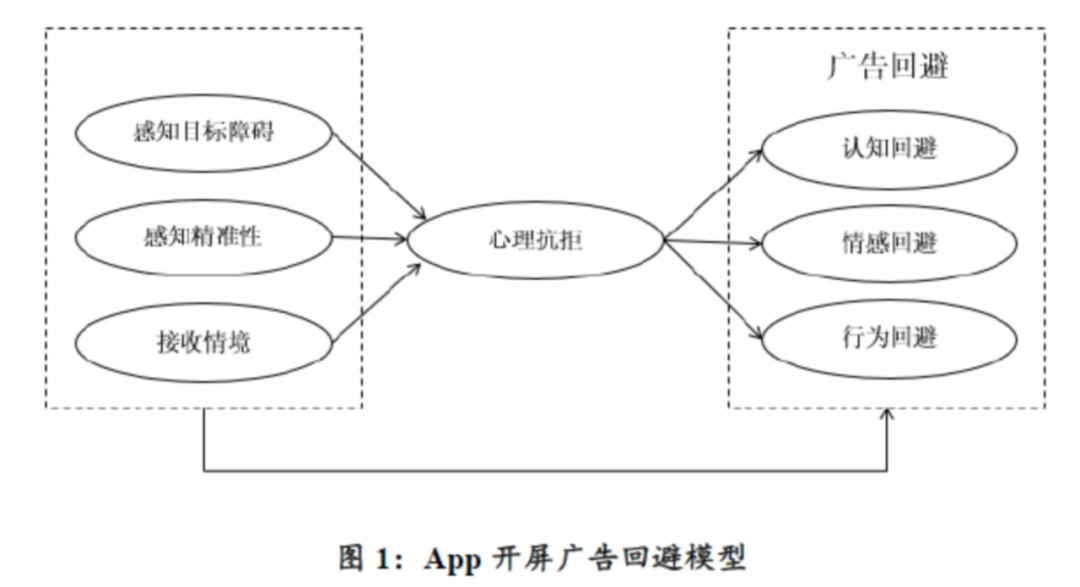

(三)研究模型

综上所述,结合研究假设构建模型如图1所示:

(四)变量测量

本研究采用问卷调查法探究智能手机用户App开屏广告回避的影响因素,基于Cho和Cheon提出的网络广告回避模型,并结合后来学者修订后新的影响维度以及App开屏广告的特点构建本研究的模型。

感知目标障碍的测量题项改编自Cho和Cheon(2004)的研究,感知精准性的测量题项改编自Jeff Zabin(2004)的研究,接收情境的测量题项改编自Okazaki &Molina(2012)、Rau & Liao(2013)的研究,心理抗拒的测量题项改编自Edwards(2002)、Henrie(2009)、王艳萍(2013)的研究、App开屏广告回避的研究改编自Cho和Cheon(2004)的研究。

三、数据分析

(一)数据收集及描述性分析

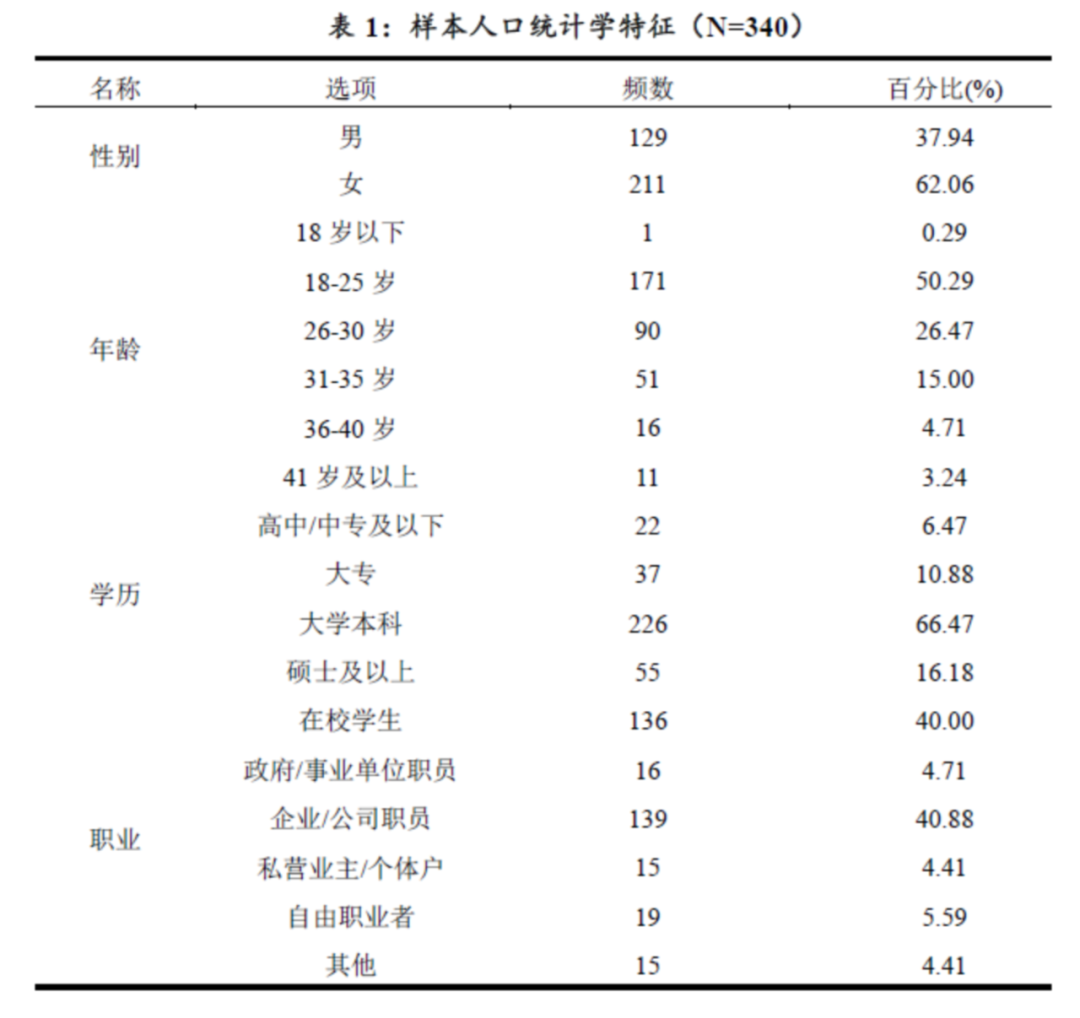

2021年3月25日至2021年4月16日,笔者采用问卷调查的方式对上述假设进行了验证。本研究的调查对象主要为我国大陆地区的智能手机用户。使用网络问卷调查方式对研究对象进行便利抽样。笔者通过在线网站“问卷星”进行了问卷编辑,而后分别通过微信、QQ等渠道进行了问卷的线上发放。本次调查共回收有效问卷340份。

从调查对象的年龄分布来看,男性占37.94%,女性占62.06%。从年龄来看,18-25岁年龄段的有效样本量在所有年龄段中最多,共计171份,约占全部有效样本量的一半,其次为26-30岁年龄段以及31-35岁年龄段的样本,分别占有效样本量的26.47%、15%。在学历方面,学历为本科的样本共计226份,占全部有效样本量的66.47%,职业方面,在校学生与企业/公司职员几乎都占全部有效样本量的40%。

(二)数据信度与效度

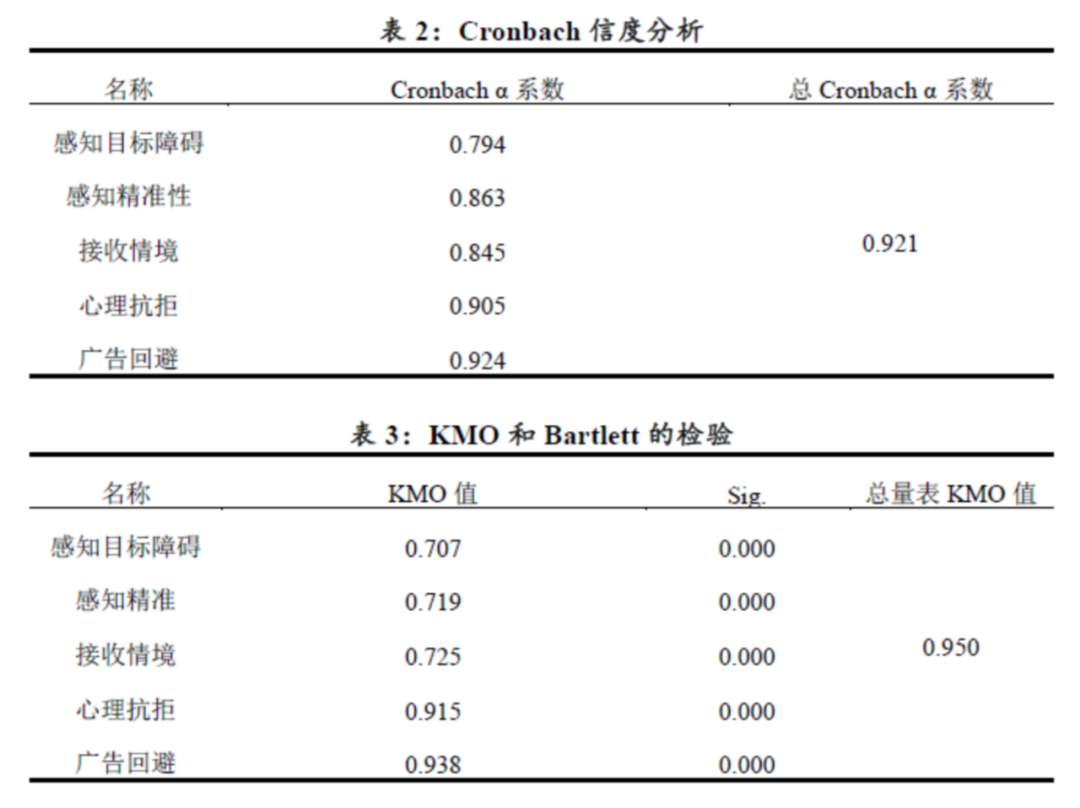

一般认为,总量表克隆巴哈系数需在0.8及以上,分量表克隆巴哈系数需在0.7及以上。从表2可以看出,问卷总量表的克隆巴哈系数高于0.9,说明信度系数非常理想,问卷分量表克隆巴哈系数均高于0.7,说明信度系数可以接受,表明此次研究问卷信度较佳。

表3效度检验显示,总量表KMO值在0.9以上,因素分析合适度是极好的。感知目标障碍、感知精准性、接收情境、心理抗拒与广告回避的KMO值均在0.7以上,因素分析合适度是适中的。以上量表Bartlett的球形度检验达显著水平,表示可进行下一步因素分析。

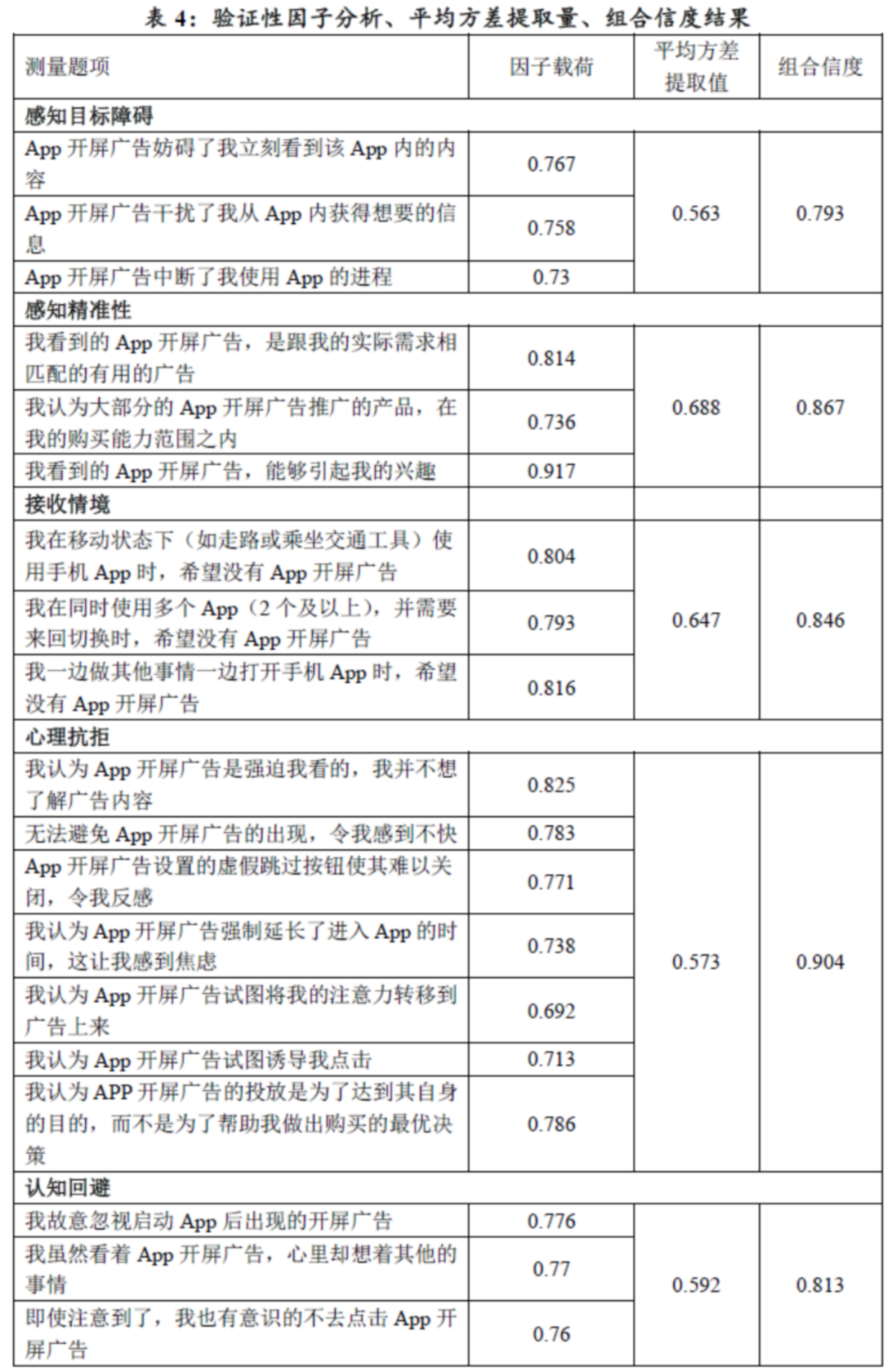

由表4可以看出除行为回避只有两个测量题项组合信度为0.687外,其余变量组合信度均大于0.7,并且感知精准性、接收情境、认知回避、情感回避的组合信度均在0.8以上,且所有构体的平均方差提取值均超过了0.5。因此,本研究所采用的样本具有良好的有效性。

(三)研究假设验证

1.相关分析

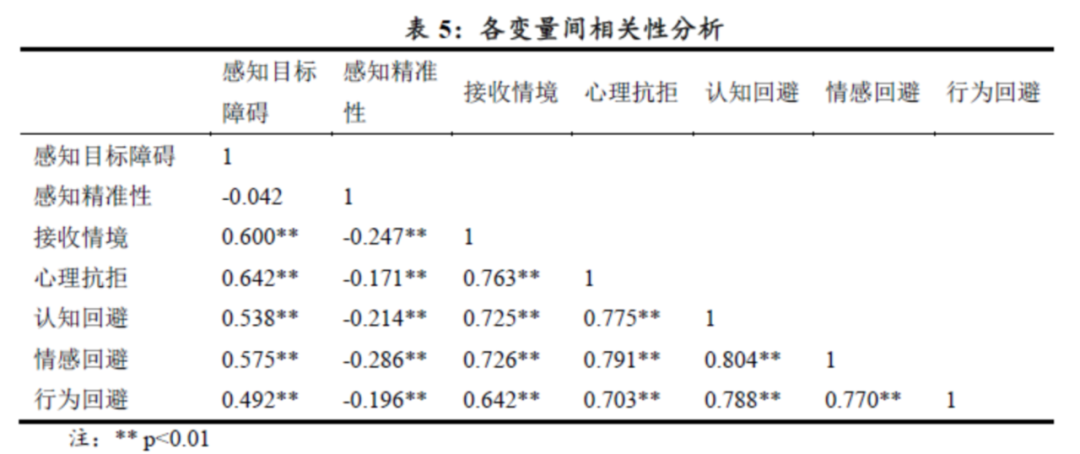

本研究利用相关分析研究感知目标障碍、感知精准性、接收情境、心理抗拒与认知回避之间的相关关系,使用Pearson相关系数去表示相关关系的强弱情况。

感知目标障碍、感知精准性、接收情境、心理抗拒、认知回避、情感回避、行为回避两两变量之间除感知目标障碍与感知精准性的相关系数为-0.042,在0.01水平上不显著之外,其余变量之间均有着显著的相关关系。

2.回归分析

本研究回归分析根据研究模型分为两个方面,一方面以感知目标障碍、感知精准性、接收情境、心理抗拒为自变量,并分别以广告认知回避、广告情感回避、广告行为回避为因变量进行回归分析,探究其因果关系;另一方面以感知目标障碍、感知精准性、接收情境为自变量,心理抗拒为中介变量,探究其中介效应。

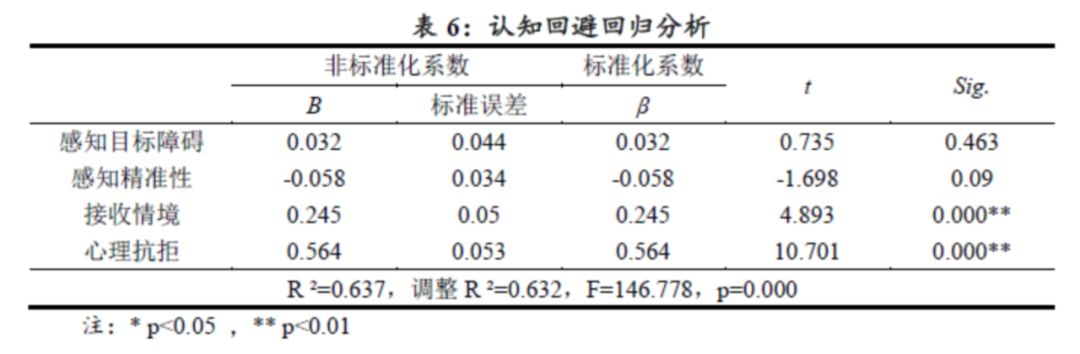

(1)认知回避的影响因素回归分析

首先以广告认知回避作为因变量进行多元回归分析,结果如下:

接收情境、心理抗拒对App开屏广告认知回避的回归达到显著水平。接收情境、心理抗拒的回归系数B值分别为0.245(t=4.893,p=0.000<0.01), 0.564(t=10.701,p=0.000<0.01),因此接收情境和心理抗拒会对APP开屏广告认知回避产生显著的正向影响关系。而感知目标障碍和感知精准性显著性水平分别为0.463>0.05,0.09>0.05,因此感知目标障碍、感知精准性并不会对认知回避产生影响关系。因此,假设H3a,H4a成立,假设H1a、H2a不成立。

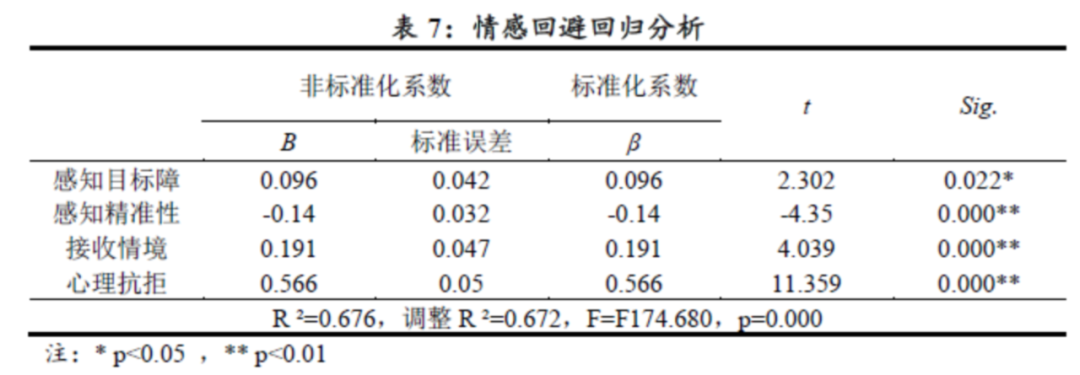

(2)情感回避的影响因素回归分析

以广告情感回避作为因变量进行多元回归分析,结果如下:

感知目标障碍、感知精准性、接收情境、心理抗拒对情感回避的回归均达到显著水平。感知目标障碍、接收情境、心理抗拒的回归系数B值分别为0.096(t=2.302,p=0.022<0.05),0.191(t=4.039,p=0.000<0.01),0.566(t=11.359,p=0.000<0.01),因此感知目标障碍、接收情境、心理抗拒会对APP开屏广告情感回避产生显著的正向影响关系,感知精准性的回归系数B值为-0.14(t=-4.35,p=0.000<0.01),因此会对App开屏广告情感回避产生显著的负向影响关系。因此,假设H1b、H2b、H3b、H4b均成立。

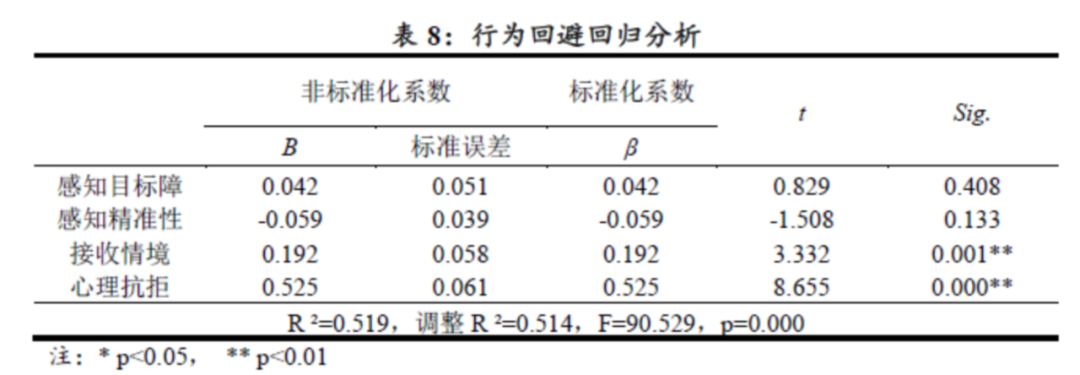

(3)行为回避的影响因素回归分析

以广告行为回避为因变量进行多元回归分析,结果如下:

接收情境、心理抗拒对移动App开屏广告行为回避的回归均达到显著水平,接收情境、心理抗拒的回归系数B值分别为0.042(t=0.829,p=0.001<0.01),0.525(t=8.655,p=0.000<0.01),因此接收情境、心理抗拒会对移动App开屏广告行为回避产生显著的正向影响关系。而感知目标障碍和感知精准性显著性水平分别为0.408>0.05,0.133>0.05,因此感知目标障碍与感知精准性并不会对App开屏广告行为回避产生影响关系。因此,假设H3c、H4c成立,假设H1c、H2c不成立。

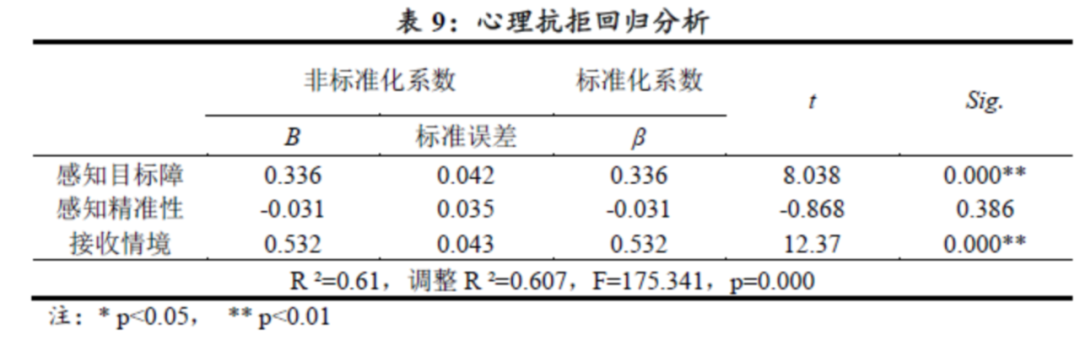

(4)心理抗拒的影响因素回归分析

以心理抗拒作为因变量进行多元回归分析,结果如下:

感知目标障碍与接收情境对心理抗拒的回归均达到显著水平,感知目标障碍、接收情境的回归系数B值分别为0.336(t=8.038,p=0.000<0.01),0.532(t=12.37,p=0.000<0.01),因此感知目标障碍、接收情境会对心理抗拒产生显著的正向影响关系。而感知精准性显著性水平为0.386>0.05,因此并不会对心理抗拒中产生显著的影响关系。因此,假设H5a、H5c成立,H5b不成立。

经以上多元回归分析可知,接收情境、心理抗拒对认知回避产生显著正向影响关系,感知目标障碍与感知精准性并不对认知回避产生直接影响关系。感知目标障碍、接收情境、心理抗拒会对情感回避产生显著的正向影响关系。感知精准性会对情感回避产生显著的负向影响关系。接收情境、心理抗拒会对行为回避产生显著的正向影响关系。但是感知目标障碍、感知精准性并不会对行为回避产生直接影响关系。

心理抗拒对广告认知回避、广告情感回避和广告行为回避均有显著正向影响,且感知目标障碍、接收情境对心理抗拒具有显著的正向影响关系。但是感知精准性对心理抗拒没有直接影响关系。

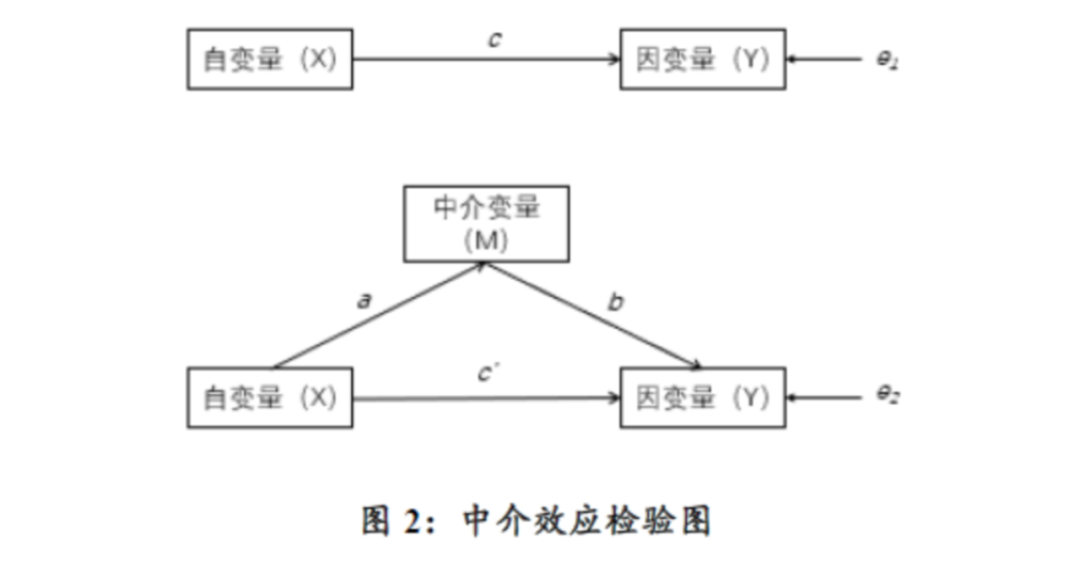

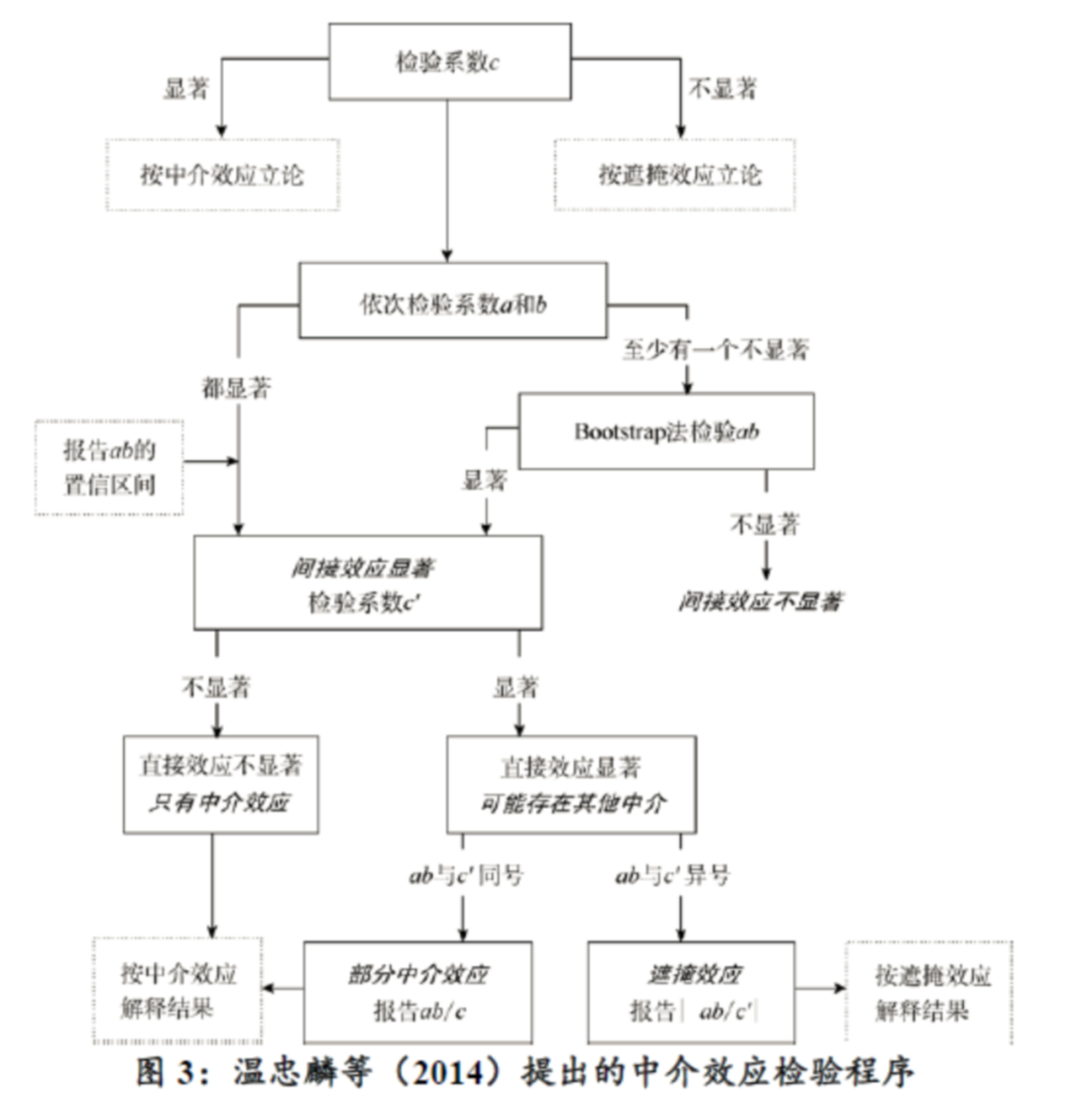

(四)中介效应检验

本文参考温忠麟提出的中介效应流程,使用Bootstrap抽样法对心理抗拒的中介效应进行检验(温忠麟,2014)。

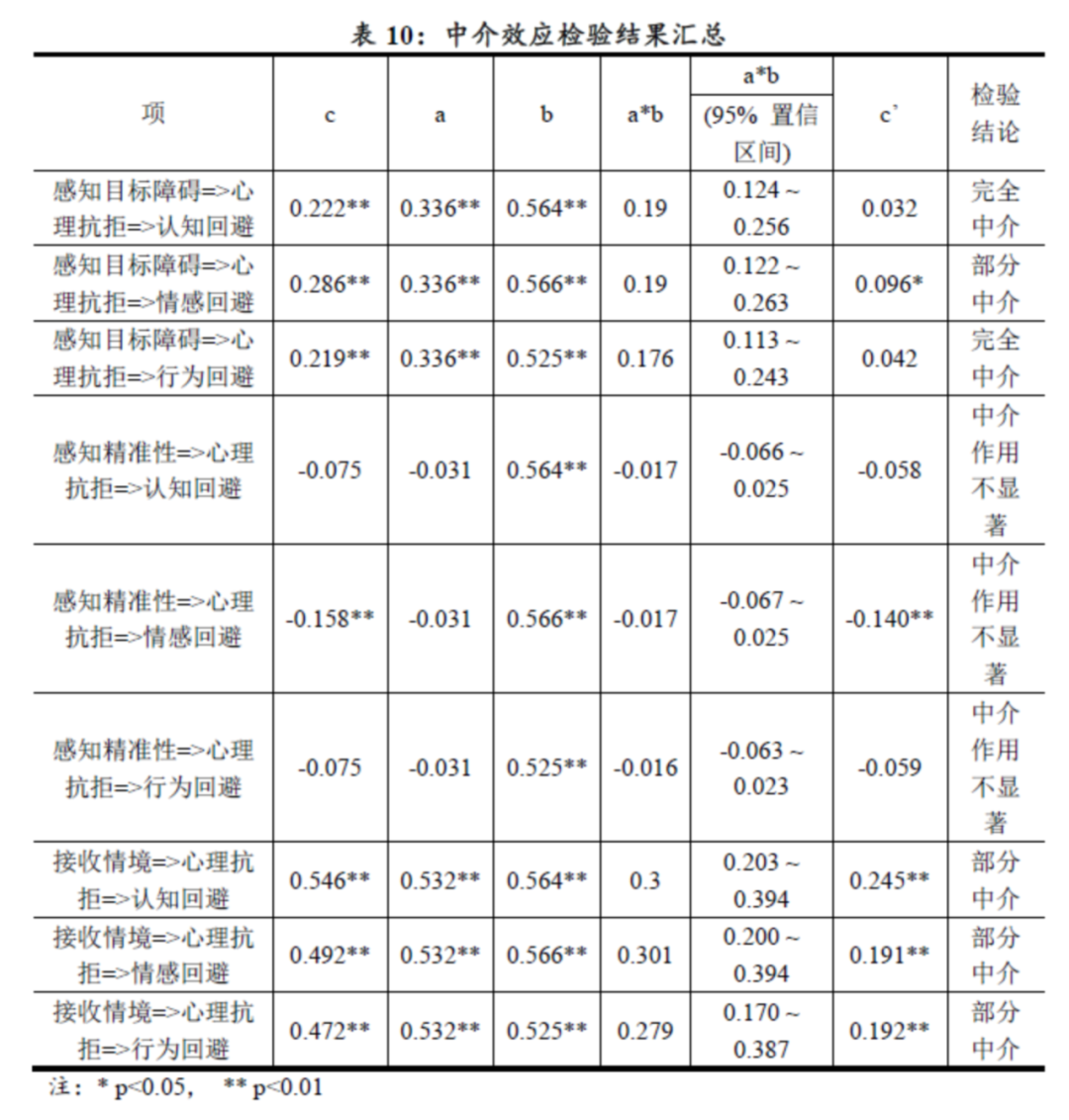

笔者将感知目标障碍、感知精准性、接收情境作为自变量,并分别以认知回避、情感回避、行为回避作为因变量,检验心理抗拒是否作为中介变量在感知目标障碍、感知精准性、接收情境对广告回避的三个不同维度的影响中发挥中介作用,并将检验结果汇总于表10之中。

由中介作用检验结果汇总表可知,心理抗拒在感知目标障碍对广告认知回避、广告行为回避中满足a和b显著,且c’不显著的条件,所以均起到完全中介的作用,在对情感回避的影响中a、b和c’显著,且a*b与c’同号,因此起到部分中介的作用。而心理抗拒在感知精准性对广告认知回避、广告情感回避、广告行为回避中满足a和b至少一个不显著,且a*b的95% 置信区间包括数字0的条件,所以对广告认知回避、广告情感回避、广告行为回避的中介作用均不显著;心理抗拒在接收情境对广告认知回避、广告情感回避、广告行为回避中满足a和b显著,且c’显著,且a*b与c’同号的条件,因此对广告认知回避、广告情感回避、广告行为回避均具有部分中介作用。

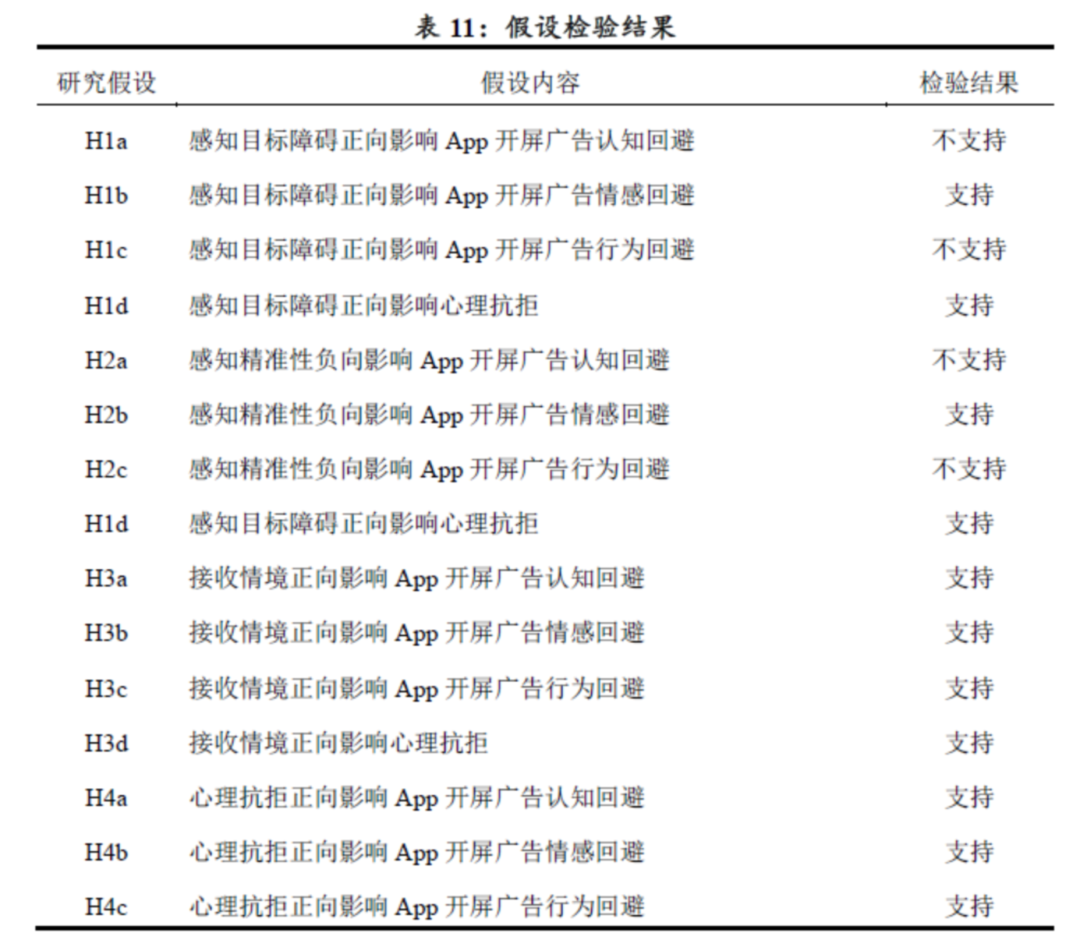

根据以上数据分析,笔者对本文所提出的假设的验证结果见下表:

四、结论与讨论

(一)结论

1.感知目标障碍正向影响App开屏广告情感回避,对认知与行为回避并无影响

用户在使用App的过程中感知目标障碍越大,越具有情感回避的倾向性。App开屏广告展示时机是在用户启动App的过程中出现于App主页面之前,用户打开App的过程被中断,拥有强烈使用动机却无法得到即时满足,不良用户体验形成了用户情感上对于开屏广告的排斥、厌烦的心理。但由于App开屏广告往往占据整块屏幕,强烈的视觉刺激与超大屏幕占比使得App开屏广告即使在干扰了用户的情况下也很难被用户在认知上忽略,因此感知目标障碍对于认知回避的影响并不显著。并且App开屏广告大多设置3~5秒广告展示倒计时,缩短了用户对于广告的感知时间,即使广告真实曝光时间并未缩短,但是因为感知广告曝光时间在用户的忍耐范围之内,用户可能也不会选择直接关闭广告。并且展示完毕后会自动关闭,对干扰程度进行了一定控制,因此感知目标障碍对于行为回避的影响也不是很显著。

2.感知精准性负向影响App开屏广告情感回避,对认知与行为回避并无影响

感知精准性对App开屏广告情感回避呈现显著的负向影响关系,即用户对App开屏广告的感知精准性越强,对于App开屏广告的厌烦、抵触就会相应弱化。随着广告投放技术的发展,App开屏广告在投放时可以依据用户标签实现个性化广告投放,使其符合消费者的兴趣、需求与能力范围,消费者因此获得了另外一种满足,因此在情感回避上呈现出弱化的倾向。

但是感知精准性对于App开屏广告的认知回避与行为回避并没有显著影响。虽然目前开屏广告已经能够做到针对个人的个性化定制,但是这种做法成本高,而且开屏广告投放必须要平衡曝光量与精准之间的关系,所以用户对于开屏广告的精准性感知并没有那么强,基于对开屏广告的既有认知,偶尔精准的开屏广告对于认知与行为回避的影响并不大。

3.接收情境对App开屏广告认知回避、情感回避、行为回避均有正向影响

接收情境对移动App开屏广告认知回避、情感回避与行为回避均有正向的显著影响,说明用户处于一定的时间与压力状态下时,更加倾向于回避广告,如处于移动状态下、多App切换、多任务处理等情况时,会希望此时没有App开屏广告的存在,并且会手动点击跳过关闭按钮来回避广告。App开屏广告基于移动端的特点以及不同类型的App平台的影响,用户接收App开屏广告时可能面临着各种情境,而处于高压情境时,用户更倾向于忽视广告存在、关闭广告,并且可能会因此激发对于开屏广告的厌恶情绪。

4.心理抗拒对App开屏广告认知回避、情感回避、行为回避均有正向影响

心理抗拒对App开屏广告认知回避、情感回避与行为回避均有正向的显著影响。当用户使用App的进程遭到被迫中断,感知到自身使用App的自由受到影响时,会采取在认知上忽略App开屏广告的存在等方式回避广告,当用户感受到自己在被迫接受广告信息、商家或平台在利用广告操纵自身行为时,会激发用户的逆反心理,引发用户心理上的抵抗与厌恶情绪。App开屏广告给用户造成的强迫性感受越强,对广告意图的推断越强,越容易形成对开屏广告的心理抗拒,进而回避App开屏广告。

5.心理抗拒的中介作用

心理抗拒在感知目标障碍对App开屏广告认知与行为回避的影响中均起完全中介作用,在感知目标障碍对App开屏广告情感回避的影响中起到部分中介作用,在接收情境对App开屏广告认知、情感与行为回避的影响中均起部分中介作用,但是在感知精准性对App开屏广告认知回避、情感回避与行为回避的影响中没有明显的中介作用。

智能手机App开屏广告在形式上的障碍干扰与情境压力会导致用户对于开屏广告的心理抗拒增强,用户对于App开屏广告的回避程度也会因此加深。感知目标障碍对用户App开屏广告的影响完全基于心理抗拒的中介影响,外界的客观干扰刺激对用户App开屏广告回避的影响是经由用户内在的心理抗拒变化发生作用的。用户在使用过程中受到的中断、侵扰越大,心理抗拒越强,会采取措施忽视、消除广告以夺回控制权,广告回避也会随之强化。

接收情境对用户App开屏广告的影响部分基于心理抗拒的中介作用影响,部分则直接对用户的App开屏广告回避产生影响。用户处于一定的时间与压力状态下时,对侵犯自由的敏感度更高,如处于移动状态下、多App切换、多任务处理等情况时,会希望此时没有App开屏广告的存在,并且会手动点击跳过关闭按钮来回避广告。App开屏广告基于移动端的特点以及不同类型的App平台的影响,用户接收App开屏广告时可能面临着各种情境,而处于高压情境时,更加容易将App开屏广告视作强迫性广告信息,因此更倾向于忽视广告存在、关闭广告,并且可能会因此激发对于开屏广告的厌恶情绪。

(二)讨论

根据本研究的主要发现,要提高智能手机App开屏广告的效果,可以从以下方面优化策略。

1.内容素材:简明精准高质量强化用户关注度

投放的App开屏广告需满足快速精准传递信息的要求。商家投放开屏广告应简洁明了、直截了当,快速触达目标受众。消费者注意力有限,在有限的曝光时间内最大化吸引注意与记忆的广告,才能真正影响消费者态度。

投放App开屏广告需要精准洞察把握消费者需求,结合用户兴趣、行为标签以及以往数据洞察用户需求,从内容上打动消费者。同时需严格把控广告内容质量,在视觉上牢牢抓住消费者的眼球,提升用户的感官舒适度,再进一步让消费者在认知与行为上接受。另外,虽然App开屏广告具有重复曝光的特点,但不能任由开屏广告“野蛮推送”肆意侵占、掠夺消费者时空(蔡立媛、龚智伟,2020),App开屏广告的素材应该及时更换,保持新鲜感。

2.投放策略:控制曝光频率、时间与时机弱化干扰与抗拒

降低开屏广告对用户使用App的打扰,尊重用户使用习惯。一是控制曝光频率,高频率重复曝光对于用户干扰极大,极易引起用户反感,因此在广告投放时注意媒体组合与不同App间使用人群的重合度,减少无效的重复曝光。二是控制曝光时间。图片类App开屏广告时间最好控制在5秒之内(周德玉,2019),延长App开屏广告的曝光时间并不意味着就能够获得更好的效果。三是控制曝光时机。通过本文以上调查研究可知,App开屏广告在不同时机、场景展现,效果可能会有极大不同,比如在移动状态下,用户更加倾向于回避广告,因此在广告投放时,可以结合用户移动端运动数据、LBS定位等判断用户所处的接收情境,减少不合适时机的广告推送,避免广告费用的浪费。

五、研究局限与未来研究展望

本研究试图建构智能手机用户App开屏广告回避模型。这项研究存在一些不足,可能为未来的相关研究留出空间。由于本研究所依据的调查受访者仅限于中国大陆地区智能手机用户,其他国家的智能手机用户情况会有所不同,不同国家和文化环境的智能手机用户App开屏广告态度可能会存在差异。以后的学者可以将这项研究的结果与其他背景研究进行比较。还可以引入更多的变量如App平台、既往经验认知等探究其他因素对于App开屏广告回避的影响关系。

引用参考:廖秉宜、温有为、胡杰:《智能手机用户App开屏广告回避的影响因素研究》,《新闻大学》2022年第8期。

作者简介:廖秉宜,武汉大学媒体发展研究中心研究员,武汉大学新闻与传播学院教授、博士生导师;温有为,武汉大学新闻与传播学院硕士研究生;胡 杰,武汉大学新闻与传播学院硕士研究生。

本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“传媒智能化背景下中国传媒和广告产业竞争力研究”(16JJD860002)、武汉大学人文社会科学青年学者学术发展计划学术团队项目“智能营销传播研究”(413100035)的研究成果。