由武汉大学媒体发展研究中心、中国传媒大学出版社和武汉大学跨文化传播研究中心联合编撰的学术集刊《跨文化传播研究》(第三辑)已出版。中心公众号将对集刊中的文章或文章主要内容进行推送,敬请各位读者关注!

本次推送《间距与之间:中西文化间传播的研究进路探讨》。(推送为缩略版本,全文请查阅刊物)

笔者每次用“中西”一词来讨论问题的时候,都会受到荷兰乌特勒支大学语言学系教授保罗·范·登·霍文的反驳。他说,什么是西方?他对文化研究中经常拿美国代表西方尤为反感,认为荷兰文化就是跟美国很不同的文化。西方内部并不是铁板一块。回到中国,谁代表中国?北京、上海、广州、深圳?汉族占据人口的绝大多数,但也不能代表其他少数民族。中国内部的差异也很大。中西比较因其各自内部的异质性可能远大于双方整体间的差异而备受质疑。加之中国近百年来大规模向西方学习,纯粹的“中”已经不存在了,现在的中国是中西合璧交融的产物。“中西”文化间传播看起来像伪命题,或者中西各自的范围太大,民国期间尚可研究中西,而现在这样的研究太粗糙了。

从理论上讲,每个人都可以形成一个文化,两个人之间的沟通就是文化间传播。本文用“文化间传播”,而不是“跨文化传播”,是因为后者具有明显的不对等性。笔者注意到单波教授主编的《跨文化传播研究》,英文书名译成Intercultural Communication Studies,应该是考虑到国内的惯常用法,同时又希望用英文精准地表达该书的学术宗旨。研究单个的个体,如果不具有较普遍的社会意义,就缺乏工作的价值。文化间传播可以在不同性别之间、不同地域之间、不同年龄之间、不同社会阶层之间、不同种族之间发生, 这些研究都有价值。在目前文化间传播日益精细化的背景下,再谈“中西”有何意义?或者说,从什么样的角度来谈“中西”才有价值?

复旦大学哲学系王德峰教授曾经自问,像他这种研究西方哲学的人,究竟还是不是传统意义上的中国人?或者,有多少比例是传统的中国人思维,有多少比例是西方人思维?后来,他通过一个生活问题给了自己一个肯定的答复:还是中国人。他说,他出门办事,第一反应常常是找熟人,通过“有关系”的人来办事觉得放心。这就是典型的中国人思维。实际上,个体会不会真的通过关系来运作,当然有个体的自主权和选择的差异性,个体可以决定是否要摆脱第一反应的控制。文天祥知道自己投降元朝能够获得高礼遇,他不是没有犹豫过,但最终毅然赴死,“留取丹心照汗青”,做出与常人不同的决定,体现了个体的自主性。但是,个体在一个文化中成长的过程,周边人的做法提供了参照选项,构成一个文化中个体面对具体情境时近乎本能的思考。无论个体是喜欢还是反感,伴随中国人成长的压岁钱、劝酒、人情、面子等,不会在一个土生土长的西方人的脑海中呈现。

与文化密切相关的是语言,语言决定人的思维方式。一起读过李白杜甫的诗句,了解滥竽充数、画蛇添足、精卫填海、夸父追日、望梅止渴、纸上谈兵、孔融让梨、卧薪尝胆等典故,就已经建立起中国人共享的知识域,塑造出中国人的人格与思维。法国哲学家暨汉学家弗兰索瓦•于连多次提到,中国在语言上自成体系,与印欧语系不相干,历史上与西方大规模的接触发生在鸦片战争之后,在这之前中国的文化生成与发展完全独立于欧洲。王德峰指出,很多重要的术语,像中文的“缘分",既含有偶然性,也含有必然性, 还有“觉悟”,在英文中找不到合适的翻译。于连在其多部汉学著作中,都提到中国文化的精微意涵用欧洲语言无法表达。将中国的古诗词翻译成英文,其中的意境几乎消失殆尽。翻译即背叛。文化间传播常常处于“鸡同鸭讲”的状态,表面上看一来一往不亦热乎,实际上各自脑海中的意象大不相同。单波教授关注的“跨文化传播如何可能”无疑是当今传播学界最重要的研究问题之一。

尽管汉学家们不遗余力,采用“中心和场域语言”来解读东方文化,试图从东方文化脉络中把握一个词的意义,并且尽可能地将它的意思用英文表达出来,但是这种理解在汉学家的圈子里都颇有争议,遑论在西方普通民众当中获得较普遍的认可。这种方式固然逼近词语的原义,理解起来却颇费一番功夫。德斯坦•桑德林(Destin Sandlin)曾将一辆普通自行车做了简单的改动:车把向左转时,车轮向右转;车把向右转时,车轮向左转。只要记住方向是反的就能驾驭好这辆车。但德斯坦发现自己骑车的时候根本无法控制方向,练习了 8个月才勉强上路。虽然他知道这辆特殊自行车的原理,但是大脑里原有的驾驶惯性和思维定式,阻碍了新原理的快速转换和应用。让西方普通民众通过绕来绕去的文字来把握异文化中的语意,其难度不亚于德斯坦骑上这辆怪异的自行车。中国大学哲学系的教授们熟读康德和黑格尔,跟他们在日常工作和生活中自如地应用从小到大所接受的中国文化的实践思维并不矛盾,知道和应用本来就是两回事。何况由于语言的天然隔阂,我们多数人对西方哲学的理解还是一知半解,或是用中国的语境牵强附会。正是从共享的交流语言和共享的生活情境最终会影响个体面对具体情境的第一反应的角度来谈,中西文化间传播才有其价值和意义。每一个文化当中,个体的行为选择都是多样化的。基于同样的文化思维,个体可以做出不同甚至相反的选择。而不同文化的个体做出相同的行为选择,其动因和价值观念也可能大不相同。

20世纪的中国发生过两次大的文化断裂。第一次是在20世纪初西学东渐的过程中,“五四运动”引进了“科学与民主”的口号,并且用白话文替代古文,挑战中国传统价值观的根基;第二次是“文化大革命”,文化与传统再次被打破。然而,令人惊讶的是断裂之后传统价值再次回归,政府大力推进国学建设,在世界各地资助成立孔子学院,而民间道观、寺庙里香火缭绕,断裂中被压制的东西似乎以双倍的力量和韧性反弹回来,尽管它跟此前的传统已不尽相同。文化似乎不太可能被人为破坏或彻底消除,相对于断裂,文化韧性与文化自愈更具有指导意义。它有助于从社会和个人经历两个角度更好地理解文化的延续与演变。

费孝通在晚年主张“文化自觉”。他认为,只有通过文化间的对话,在了解“自己”文化的基础上进行对比,才能获得高度的文化自觉,从而消除文化间的误解和偏见,达到“美美与共,天下大同”的境界。在西方,于连从浸淫其中的古希腊哲学思想中暂时抽身,将中国作为一个遥远的“他者”,绕道中国反思欧洲,在西方的“未思"之处重新思考,通过迂回的方式试图重新激发西方哲学的活力。这是西方汉学家对其文化自觉的努力。由于文化自觉涉及对自身文化的反思,在原本想当然处提出疑问,而学者成长于某种文化中,这种反思必然将其自身卷入。学者在成长过程中所形成的价值立场通常是不容挑衅的,它涉及学者个人的自尊乃至生命的意义。自我是最熟悉的,但有时也是最陌生、最难去触碰的。了解和解剖自身是最难的。西方文化追求个体的独立和独特性,因此保罗认为荷兰与美国不同,而在笔者看来,这正是西方思维方式在文化认同上的反映,身在其中而不自知。作为学人,最难的是把自己放在台上,在众目睽睽之下解剖自己,并且接受各种质问。因此,我们常常舍近求远,在异国情调或者“理想国”中高谈阔论,却在不经意间离我们的现实世界越来越远。中西文化间传播唯有进入熟悉的生活世界,才会有新意和更微观的帮助。在上述基础上研究中西文化间传播问题是有意义的。

一、什么及为何是“间距与之间”

“间距与之间"是于连提出的两个哲学概念,法文L'écart et l'entre,英文为Gap and Both Parties。他寻求“外在解构",通过遥远中国的异质文化思想来观照欧洲思想的未显之处,对传统欧洲哲学的本质主义和二元思维进行反思,将其打碎、拆分和消解。这种做法自然引起了西方汉学界很多人士的反感,他们认为于连过于美化中国的文化,得出的结论永远都是中国哲学超过西方哲学,这是他们所无法接受的,同时于连在中国受到了超乎寻常的欢迎。他的书不断被翻译引进,拥有了一批学界的粉丝,包括笔者在内。值得一提的是,反思不等于批判或者贬低,但是反思确实需要批判性的眼光,因此可能会触碰到多数学者内心脆弱的民族自尊。经由这种批判性的眼光,不仅要看到对方之美,而且更坚定了自身之美,从而实现相互理解、相互欣赏、相互尊重的人文格局。这就好比一个中国人,原先待在国内的时候爱国,那时的爱国比较单纯,也无须问为什么。等他去了国外,听到有关中国的负面言论,刚开始觉得对方讲得似乎有些道理,等时间久了,他又觉得外国人的批评也有不合理的地方,而且西方尽管很发达,但也有很多社会问题,最终他更爱自己的祖国了。经过这种文化洗礼的人,用批判性的眼光审视过自己的母文化,对自身文化之“美”的再发现与挖掘就是一种文化自觉。

长期以来,文化比较总是在互看“异同",比如中国人偏重集体主义,西方人偏重个人主义。西方学者开发出很多测量的量表,试图在两种文化间保持客观中立,进行科学的度量和评价,就好比用一把量尺来测量身高,西方人普遍比中国人高一些。集体主义—个人主义就是一种二元对立的思维,量表测量是一种本质主义的追求,试图将看不见的文化用一种有形的方式呈现出来。尽管文化不像身高那样肉眼可见,但亦有各种行为可观察,各种心理可测量。西方建立的文化标准是以自身文化为中心的,每个非西方文化在普适标准中的得分或高或低,最终建立起一个以西方标准为中心的扇形知识结构。

文化的客观测量遭遇两大问题:第一,这些测题描述尽管采用非常严格的“来回译”(back and forth translation)的方式,试图尽可能保持其在两种文化中理解的绝对一致性,然而,只要涉及主观的测量必然会产生偏差。共享的交流语言和共同的生活情境导致即使是同一个词,像“朋友”,西方人和中国人脑中所浮现的情境也不一样。第二,比较只是相对的。中国人倾向于集体主义,不代表他们没有个人主义的时候;中国人比较含蓄,也不代表他们没有直接的时候。笔者在美国访学的时候,参加过美国小学的家长会,发现美国教师在提及学生的问题时,比中国教师要含蓄得多。不问情境的异同比较,容易造成文化刻板印象以及文化间传播实践中的刻舟求剑。中西对话根本就是两个体系,或是两个概念群之间的对话,局部的剥离解读只会造成沟通障碍。只有将双方的行为或表象置于各自的社会、历史和文化脉络下,文化间传播才会避开机械主义的文化标签。

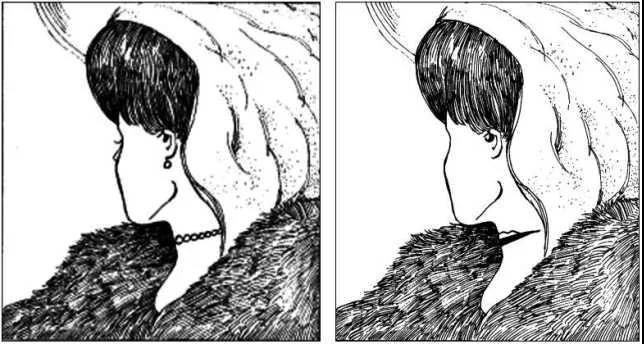

于连的观点之中有对中国文化过于理想化的乐观描述,但这并不妨碍他著述中的真知灼见。他观察出异同比较所引发的问题,因而提出“间距与之间”的概念,作为开展人类思想及文化资源研究的新工具。中西文化尚未大规模交流时,文化的“他者”还比较遥远,直到近代中西文化相遇并产生冲突之后才开始关注彼此的差异。差异是寻找、分析的结果,我们通常夸大了“异”的部分,认为“同”是人类共通共有的部分。由于分析是在“他者”缺席的情况下言说的,其参照是熟悉的“我者",因此这种言说很容易“张冠李戴”,尤其是将“同"的部分认定为跟自己一样。笔者常用图1来说明这个问题,图1左右图的相似度很高,但左边加上了眼睫毛、鼻尖、耳坠、项链,更像一位美少女,而右边去掉这些,用嘴和牙来替代项链,相同部分的下巴 (左)变成了鼻子(右),耳朵(左)变成了眼睛(右),于是一个丑陋的老妇出现了。如果只关注“异"的部分,并且认为''同”的部分在两边所指一样,就会犯张冠李戴的错误。因为要捕捉细节,许多实证研究常常就事论事,就局部论局部,忘却从整体上把握意义。

图1

由于人们往往在他者身上寄托某种幻想,因此对他者的认识难以做到全面准确。强势文化又依托话语霸权,向其他文化输出贴好的文化标签,迫使“他文化"接受他定标签。中国古代有家国同构、曲而中、三纲五常之类的说法,但没有给自己的文化贴过集体主义、高语境、高权力距离这样的标签。于连试图使“他"变成“你”,其旨趣在于让中西思想“面对面”对谈,使双方可以互相反映以至于自我反思,通过间距凸显彼此的特色、历史深度及其所涵盖的人文资源。他认为,差异是一种对局部进行分解剖析的概念,是一种外来的侵入,其中暗含了一种原则性的同化,消弭了其他文化可能具有的“自在”的意料之外的事物,那些让人惊喜、手足无措、迷失方向甚至感到不适宜的事物。差异一开始就把我们放在同化的逻辑上,做分类并下定义,而不是放在发现的逻辑上。间距不是寻找、分析的结果,而是原本就在那里,以其“自在”而非外来强加的方式言说。我和你“之间”的对话能让气息和思考流通。世界上众多的文化都有其存在的道理,观察出这些道理并加以开采与拓展,种种文化资源就会彼此滋润,相互丰富。

二、如何运用“间距与之间”展开具体研究

“间距与之间”确有新意。然而,作为高高在上的哲学概念,如何下沉到文化间传播的具体情境中呢?作为哲学家,于连没有为传播学提供答案,他的著述常常闪烁其词,通过只言片语,一首中国古诗、一幅中国山水画,让读者窥斑知豹,回味无穷。以至于他的书要一读再读,温故知新。笔者在这一 哲学概念的指引下,在文化间传播的研究中做过一些探索。此处先回顾一 下过往有关文化的研究,然后再讨论如何在前人基础上进行方法革新,将 “间距与之间”落实到具体的传播学研究中。

有关文化与个体之间的关系,杨中芳曾总结出四种不同的研究进路:一是“文化刻模个体”,文化像是一个刻模饼干的木模,个体就是这同一模子所印出来的饼干,印迹有深有浅,但都大同小异,这是跨文化心理学的基本观点和假设。这一进路是典型的异同比较,给各文化贴上标签(如个人主义/ 集体主义)。二是“个体形塑文化”,研究者到一个文化群体中常住,观察在当地生活的个体的社会互动过程,研究宏观的文化如何在个体的微观生活世界中运作,这是人类学的基本观点。个体是社会的缩影,研究典型个体的特征并加以放大,就是这一文化的特点。这种研究不经意间会带上西方文化的优越性来解读和评判他者,他者仍然是被观察的、沉默的对象,自己无法言说,只能由强势文化或者“先进”文明的研究者代言和赋意。三是“文化在个体的脑海中”,这是近期社会认知心理学及认知人类学家们所持的观点。他们认为,个体从生活中得来的思想、看法、态度、思维方式等都是文化,它们会影响个体对外部信息的处理,进而影响个体的行为。研究者关心这些脑海中的文化信息如何被学习、存储以及在个体面临具体情境时如何被抽取和利用。这种观点将人脑比作电脑,将文化比成操作系统,外界的信息输入不同的操作系统会产生相同或相异的结果。四是“个体生活在文化中”,这是社会交往学派所持的观点,这一观点认为文化是外在于个体的,是生活在一个地区的人们所共有的知识。这些常识赋予人们日常生活中所用的概念以意义,并对他们在具体情境中应该如何行动提供指引。这些常识的获得及运用有赖于人际交往。生活在文化中的个体会运用文化指引使自己成为一名合格的文化成员,并让自己的生活过得更好些。

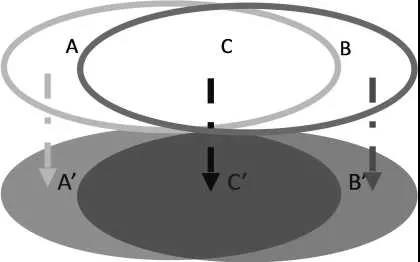

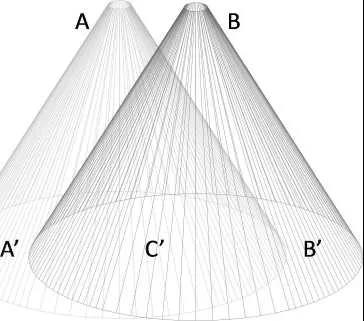

上述四种进路从其假设来说,都有相当的合理性。进路一遵循心理学的还原主义,而进路二能将研究对象的社会、历史与文化脉络纳入,视角较为完整。进路三和进路四介于这两端之间。下文简单分析这两端的进路。从研究方法来说,进路一多采用实验法,进路二多釆用人类学的田野调査法。方法本身没有问题,但研究的思维范式需要调整。举例来说,图2中跨文化心理学常常从行为入手,A文化与B文化在行为上重叠的部分是全人类共通的行为C,对应的是全球共通的心理C,A,是A文化特有的行为,对应文化心理A,B,是B文化特有的行为,对应文化心理B,这就是典型的线性思维。从间距与之间的角度来看,图3认为A与B作为不同文化是“之间”的关系,其心理与思维方式就像两个手电筒,射出来的光区(即行为)既有交叠的部分C,也有各自不交叠的区域A和B。进路一目前的模板显然是简化的、机械的、平面的和线性的。跨文化心理学应当超越这种局限, 采用立体的视角将两种文化各自复杂的模板描绘清楚,而不是剥离具体情境的“刺激-反应”思维。进路二的整体视角是可取的,其挑战在于唤醒被研究对象的自我言说,或者进入被研究对象的文化典籍中寻找原生话语,而不是替之言说。当然,世界上有一些文化可能对自我言说并不感兴趣。中国文化是世界上不同于西方,并且有能力向世界言说的文化,从中国政府近年来大力倡导提升国际话语权、加大文化输出力度即可一窥端倪。中西文化间传播的研究正当时。

图2

图3

从笔者有限的理解与探索来看,“间距与之间”的文化间传播进路需要具备以下条件:第一,“间距与之间”是“我”和“你”两个主体的对话,不是和“他”的对话,因此,双方都必须在场。一方不在场的言说是不对等的也必然是偏颇的。笔者近年来的研究一直坚持使用双边视角,尽管找到外国学者、大学生和普通民众不太方便,但还是可以通过YouTube上的英文评论、在华的西方留学生以及西方大学的教授等获得“你者”视角,尽可能防止单方言说。第二,“间距与之间”对两边文化的研究参与者都提出了很高的要求。也就是说,双方都需要具备自我反思的能力。如果双方只是各美其美,告诉对方如何理解自身文化,然后互相捧场,那么这显然还是表面的文化间传播。只有双方都从对方提出的“未思”处考虑问题,扪心自问,才有可能像于连那样看到对方之美以及己方之短,体味尺有所短寸有所长,事物总是一体两面的,才有可能在长短之间取“中”。第三,“间距与之间”的出发点固然是两方所隐含的文化立场,最终的结论则要超越双方的观念进一步提升。提升的过程需要双方共同回溯各自的社会、历史、文化脉络,得出的结论需要双方皆认可。如果存在争议,就在文章中将双方的不同观点详细列出,不作为结论,而是作为一个阶段性的进展,或留待其他的学者进一步探索。此外,“间距与之间”的研究可以综合利用多种研究方法。就目前笔者的尝试而言,实验法、访谈法、符号学、解释学等都是很好的研究方法。由于研究者本人在学习过程中已经吸收了很多文化研究的理论与知识,在分析和提升的过程中,很容易出现选择性解读,不知不觉又套回现成的理论,因此,具体到方法论上,可以先抛弃西方的理论框架,自下而上,立足于受众对传播内容的理解,并从各自的社会、历史、文化脉络上加以把握,采用“据中释中"和“据西释西”的范式来揭示“间距与之间”的本来面目。

本文为缩写版,引文及注释从略,详情请参阅原文。

引用参考:林升栋.间距与之间:中西文化间传播的研究进路探讨【C】.//单波.传播创新研究,北京:社会科学文献出版社,2021:89-109.

作者简介:林升栋,中国人民大学新闻与传播学院教授,博士生导师。