由武汉大学媒体发展研究中心、中国传媒大学出版社和武汉大学跨文化传播研究中心联合编撰的学术集刊《跨文化传播研究(第八辑)》已出版。中心公众号将对集刊中的文章或文章主要内容进行推送,敬请各位读者关注!

本次推送《“核符号学”:跨越深时间的文化传播思想实验》,作者胡易容,康亚飞。

“核符号学”:跨越深时间的文化传播思想实验

胡易容 康亚飞

摘要

作为全人类共同面临的世界性难题,核废料存储工程对媒介与符号传播的深时间跨度要求,越出了传统媒介讨论的尺度,引发了关于“媒介与符号深时间”问题的探讨。本文以“意义通达”为标的,展开了“基于时间跨越的文化传播思想实验”。文中回溯了“核辐射警示标志”传播设计演变史,梳理了以符号学家西比奥克“跨越万年的传播方法”理论思考的关键点,反思了所谓“核符号学”命题的本质,并在此基础上界定了“深时间”的传播符号学含义,指出“核符号学”命题不可实现的症结在于脱离“人类文明”的“文化跨越”悖论。这一思想实验也为“跨文化传播”提供了时间维度的一个例证。

关键词

核符号学;深时间;核祭司;媒介偏倚;跨文化传播

一、引言:核废料难题引发的跨文化传播思想实验

(一)跨语际传播的工作假定

大航海时代以来,不断发展的全球化造成的一种印象是,跨语际的“符号传播”已经不再是问题。现代通信技术和机器翻译,几乎已经让全人类“普天同文”了。然而,这一稳定、连续而彼此相通的跨语际传播是以人类社会的延续性和一体化不断增强为基本假设的。而这一假设所经历的历史时间仅有短短数千年。反之,若发生严重的文明断裂,符号传播的跨越如何实现?——这是本文主要讨论的“核符号学”命题的缘起。

仅截止到2000年,世界上最具代表性的核废料钚的总量大约为1645吨,其半衰期长达几万年、几十万年。众所周知,核废料具有极强的放射性,如何安全、永久地处理核废料是人类当前和未来长期面临的一个重大课题,也是一个世界性难题。美国已经通过立法,在西部内华达州的沙漠无人区存放核废料;俄罗斯在西伯利亚无人区建立了核废料存放地。目前的核心考虑,仍是工程学问题。但事实上,如何以有效的传播方式,尽可能保障在经历文明变迁的万年之后,人类仍能够准确地理解“核辐射危险标志”及其相关说明,而避免错误地开启、挖掘行为,这就不得不成为一个跨文化传播的问题。即便媒介存储技术无碍,我们又能否保障符号文本解码的有效性?

这个问题看似杞人忧天,但只要对人类有限的符号传播史稍加回顾就知道,在没有连续稳定文化传承的情况下,符号的可解读性会遽然降低。仅仅数千年前的许多古文字,今人就无法解读。而我们如今能够破译楔形文字,依靠的则是具有偶然性的“文本对照”。

(二)思想实验方法的引入

相比目前政权的短暂历史,核废料万年半衰期的时间长度远远超越人类历史上任何国家和政权的延续周期,对其思考需要涉及的时间跨度也必然超出人类可观察文明的长度,因此,这种研究不得不是思想实验意义上的。

思想实验在世界科学史上举足轻重,伽利略的重力实验、爱因斯坦的追光实验、薛定谔的猫和普特南的缸中之脑等,都是著名的案例。对思想实验的研究做出开创性工作的是恩斯特·马赫。他在其《认识与谬误》一书中提到,“除有形实验(physical experiments)外,还有在较高理智水平上使用的其他实验,即思想实验(thought experiments)”。在他看来,通过想象条件,并把期望与条件结合起来去推测结果的方法就是思想实验。在物理领域,甚至是数学或其他领域,思想实验都十分重要。

诺顿是思想实验研究中“经验论主张的代表”。他将自己的见解与布朗的观点加以比较后,认为布朗将思想实验看成“扮演着重要角色之物”与自己的观点恰恰相反,因为思想实验实则并没有多么特别(extraordinary)。“思想实验没有提供新的实验数据(new experimental data)”,而是重组了现实中人们已经拥有的经验知识,使之更明晰地呈现。布朗提出了“柏拉图式”的思想实验。库恩从科学革命的视角出发,认为“思想实验的结果可能与科学革命的结果相同:这些思想实验可以使科学家用他以前不能达到的知识作为他的知识的不可分割的部分”。这也就是说,思想实验并不提供关于世界的新的信息,而是有两个重要作用:“第一, 揭示自然界不符合于以往坚持的一套预测。此外, 它们可以提示一些具体的途径, 今后都必须通过这些途径来修正预测,也修正理论。”

各学者虽然对思想实验的定义存有分歧,但大抵都同意思想实验是依靠头脑的想象而进行的逻辑推演。本文关于核辐射标志传播限度的考察就属此列。人类为了达到传播的持久性,采取过许多办法,层出不穷的储存介质就是这一努力的见证。正因如此,如何最大限度地保持传播过程中意义的稳定成了传播的终极目标。因此,思想实验的方法在这里就凸显出了它的优势。由此,我们以核辐射半衰期时间长度为条件,以符号传播过程中的外部因素为变量,以有效达成意义传播为目标,来展开“符号传播思想实验”。换言之,是考察在文化连续性要素发生重大变迁之后,符号是否仍具有足够清晰的传播效力。

二、核废料难题与“传播时间”问题

(一)时间尺度与深度的转换

1.时间计量的空间转化

核废料处置问题的关键点在于“时间”。通常,时间是一个客观自然量,但实际上任何“客观”都是在人的理解和认知当中发生的“意义指向”。一旦进入人的意义世界之中,自然时间就成为基于特定方式计量或表达的“媒介时间”,它背后所包含的是人类文化的技术逻辑、尺度和相应表述方式。不仅如此,技术逻辑尺度还通过计量方式联结了时间与空间两个维度。根据1983年国际度量衡大会(CGPM)的定义,空间长度“一米”被定义为“光在真空中行进1/299 792 458秒的距离”,也即长度这一空间单位是通过时间计量被表述的。相应地,“光年”这一单位的称谓体现了大尺度上以“时间”的方式定义空间距离。本文探讨的主要对象,即构成核废料的放射性物质,其本身即是人类界定时间的重要技术逻辑尺度之一。并且,不同元素的衰变周期横跨了人类已知可测定的几乎所有时间尺度:如砹213的半衰期为125纳秒(0.000000125秒),铀-238的半衰期几乎与宇宙同龄,约45亿年;已知半衰期最长的元素铋209的半衰期为1.9×1019年,是预估宇宙年龄的10亿倍。人们熟知的“放射性碳14年代测定法”即是以碳14的半衰期5730年为参照标尺,通过测量古代生物遗体经过衰变后碳14的残余量或放射强度来估算其死亡年代。

2.媒介时间的文明尺度

彼得斯(John Durham Peters)将这种经由人类技术介入自然尺度建构起的人类与世界的关系视为一种“媒介化的基础架构”,并将这种类型的媒介界定为“元素型媒介”(elemental medium)。在他看来,元素型媒介是理解人、社会与自然的关系的线索。尽管时间与空间从内在逻辑上最终能实现某种程度的贯通,但在现实社会生活中,它们却代表了不同基础架构的媒介建构方式。伊尼斯等媒介学者早就注意到了媒介的时空偏倚问题。伊尼斯将媒介划分为“时间偏倚”与“空间偏倚”两种性质。显然,核废料处置的关键点在于时间,而非空间。不同的是,这里的时间远远超出了日常时间尺度。当这个尺度大到一定程度,就不再是单纯物理意义上的延长,而成为一种内涵有所不同的“深时间”(deep time)。“深时间”一词来源于地质学领域,用以描述地质变迁的大尺度时间,其单位是世、纪、代、宙。学者齐林斯基(Siegfried Zielinski)将深时间这一概念用于媒介考古学时提出,应当越出“媒介概念”和其发生发展的19世纪以到达时间更深的地方。在他看来,时间在纵向上延展深度,同时也意味着水平面的广度的扩展,由此,艺术、科学和技术之间的复杂相互作用被纳入考察视域。

3.溢出文明的媒介深时间

齐林斯基的思考路径提供了关于媒介与文明之间关系的有益启示。以伊尼斯为代表的媒介理论家往往将一种媒介与特定文明形态相联系。例如,在谈论佛教的传播时,他认为,“宗教控制之下的知识垄断与时间相关,以羊皮纸这种媒介为依托。这种知识垄断因为纸的挑战而瓦解”。换言之,媒介环境学派讨论的媒介深刻植根于文明发展内部的“基线”。而齐林斯基则主张“根本就没有所谓基线”,这启示我们越出连续演化文明的思维局限,探索更为深广且非连续性的“媒介深时间”。相比于国家政权的短暂历史,核废料以万年乃至十万年计的无害化周期将超越国家、民族、文化以及语言变迁,甚至超越我们以现有知识认知对世界走向的可预见范畴,从而成为一个跨越深度时间进行媒介和文化传播的宏大问题。

(二)核废料处置中的媒介与符号

核废料处置被视为一个媒介问题,不仅在于媒介自身具有时空间的内在属性,还在于其跨介质连接的转换功能并最终连接“人”这一终极对象。在伊尼斯的媒介分类中,既包括石碑、印刷术这样的传播技术,也包括文字、语言这样的符号方式。麦克卢汉声称自己关注的是“一切形式的货物运输和信息传输,包括隐喻的运输和交换”。这种广义的媒介观贯通了媒介与符号的边界,有助于理解两者的“一体两面性”,但无论是从传播形式还是目标来看,两者都存在很大的差异,这种差异对于本文考察的核废料传播符号学的区分尤其重要。麦克卢汉所说的“货物运输”侧重实现“时空转换”,而一旦这种转换完成,目标即达成;但信息或隐喻的传输在转换形式上和目标上都有所不同。

从传输形式来看,信息和隐喻的传播虽然也包含时空转换,但其实质是一种“复制”和“再现”行为——信息本身并不因为传输而减少(复制),且从传输发出地的初始信息才是确切无误的“源信息”,传输目标点的信息必然是包含了噪音和损耗在内的“副本”(再现)。更重要的是,信息或隐喻的传输目标并不是“跨越物理时空”,而指向理解或认知。简言之,“货物运输”和“信息(含隐喻)传播”的本质区别在于,前者指向物理时空的跨越,而后者旨在实现意义共享和交流。对后者来说,时间与空间的跨越则只是过程、手段,而非目标。现实生活中,人们往往过于关注物理上可见的“介质”或“技术”,而忽略同样代表文明发展成果的“符号编码”(实际上符号也可视为一种技术)。在讨论核废料处置的传播问题时,有必要将两者更清晰地分开以凸显它们各自的独特性。核废料的处置包含了上述两种广义的传播需求。

从媒介的物理介质维度来看,作为货物的核废料存储属于工程学技术问题——负责将核废料这种特殊的“货物”安全运输到数万年之后。只不过,与人们通常所说的运输不同的是,在核废料运输中,物理空间未必需要发生转移,而可能只单纯跨越时间维度。但仅仅有媒介进行可靠的“货物传输”还不足以保证安全。除了存储的工程学问题之外,最大的不确定因素主要来自包括错误开掘在内的人为破坏。2004年,美国华盛顿州汉福德区挖出曼哈顿工程遗留的武器级别的钚239。在不到一个世纪的短暂时间后,危险警示标记已不能有效阻止人们挖掘。若将这一情形放大至全人类,要对分布在全世界不同国家的核废料(总量已超过25万吨且还在急剧增长)实施跨越万年达成有效传播,其困难程度可想而知。这需要通过相应的符号策略来跨越时间以达成“意图定点”传播。由此,如何有效传播就成了核废料存储工程技术之外最重要的目标之一。如何保障在经历文明变迁的万年之后,未来的人们仍能够准确理解“核辐射危险标志符号”及相关说明,从而避免错误的开启、挖掘行为的出现?

三、从核符号传播实践到“核符号学”的理论探索

(一)辐射警示符号生成与演变的文本分析

1946年,由加州大学伯克利分校辐射实验室设计的第一个核辐射标志问世。该标志以蓝色为背景色,辐射标记符号是一个洋红色的“三叶草”(Trefoil)图案(见图1)。当时参与设计的辐射实验室生化健康组负责人伽登(Nels Garden)解释说:“选用蓝色背景是因为在使用放射性物质的房间里,墙壁或工作台很少是蓝色的,在这种场合下,蓝色比较容易识别;采用洋红色则是基于它的成本壁垒考虑——当时这种颜色的颜料价格昂贵,其他标志很少会采用这种颜色,不易混淆。”

可见,该符号设计之初有明确的差异化识别意识。只不过,这种差异化意识涵盖的受众面还较窄,且缺乏对于时间长久性的考虑。从设计的使用场景设定来看,设计者仅仅考虑到区别于其使用的特定工作场合;而试图通过颜料的经济成本高来构筑壁垒极不可靠,它在彩色印刷技术的发展中自然失效了。此外,这个设计配色也缺乏专业设计工作者的视觉认知心理的考虑。比如,从视觉生理角度看,在大自然中出现概率大的蓝色通常给人宁静平和的心理暗示,它并不是很好的警示色。再则,由于缺乏对色彩户外耐久性等方面的综合考虑,蓝色不仅在使用中显得比较暗淡,且在户外经受阳光照射非常容易褪色,设计改进势在必行。

在20世纪40年代和50年代早期,曾出现过伯克利设计的各种变体,较常见的是在螺旋桨叶片之间或内部包含直或波状箭头的标志(见图2)。

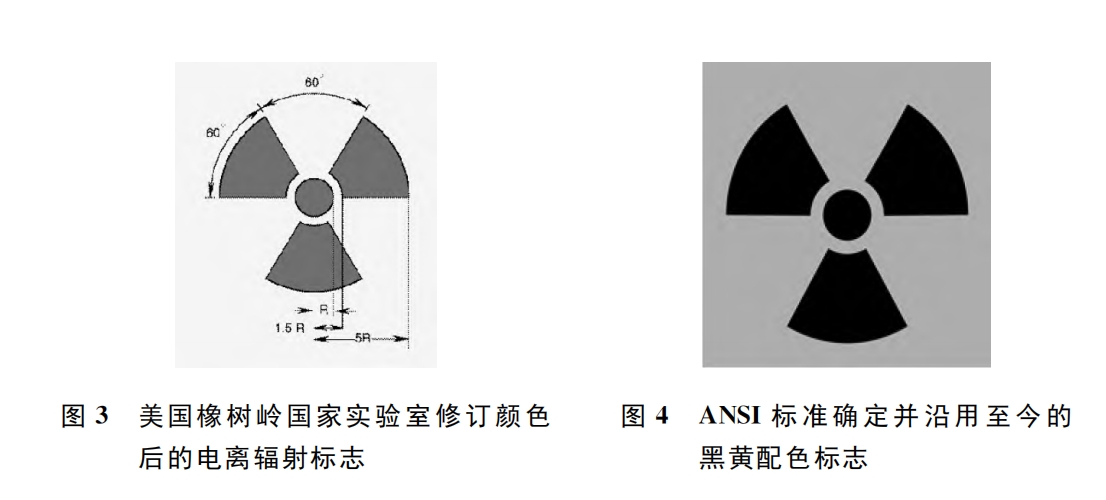

1948年美国能源部(US Department of Energy)下属的橡树岭国家实验室(ORNL)的雷(Bill Ray)和沃里克(George Warlick)与加州大学伯克利分校辐射实验室探讨后,在保留伯克利方案设计形态的基础上对颜色做出了修订,用黄色替代了蓝色作为底色(见图3)。到了20世纪50年代后期,美国ANSI标准和联邦法规确定了今天使用的警告标志版本,并规定允许使用黑色作为洋红的替代色(图4)。事实上,黑色配黄色是美国以外最常见的颜色搭配,新的黑黄配色的标准电离辐射标志沿用至今(在美国本土,洋红的配色仍很常见)。我国2002年颁布的《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中的电离辐射防护与安全警示标志的形制沿用了该标志的设计。

不过,核辐射符号的设计改进远未结束。最初的警示符号设计语境是在少数受控环境中,潜在接触者均接受了严格的安全培训。由于“三叶草”形态的使用原因与其最终的示意效果之间已经缺乏一眼可知的直接理据联系,这就意味着“三叶符号”属于专业性强的高门槛限制性符码,在实现传播时无须考虑小众目标对象之外的其他观看者的理解门槛。关于加州大学伯克利分校辐射实验室设计方案的创意来源的解释众说纷纭。一种说法是,该方案的形态 “表示原子辐射的活动的形态”;也有说法称,中心的圆代表辐射源,而三个叶片分别代表Alpha、Beta和Gamma射线。而当时的美国橡树岭国家实验室医学部主席马绍尔·布鲁斯(Marshall Brucer)认为,这个符号的设计可能源自旋转的螺旋桨,并指出它受到当时用于伯克利附近海军干船坞螺旋桨警示标志的启示;另有说法表示,这与当时的日本军旗有一定关联。这种无法确认自然物源头的情形恰恰说明,该标志的抽象程度已经使得它远远越出了符号的像似理据性,进入了一个高度规约化的范畴,需要社会语境为其提供解码的元语言。

新的问题在于,随着原子能科技的迅速发展和核能的广泛应用,电离辐射已经越出小范围的专家群体进入普通民众的日常生活。这意味着辐射警示符号的潜在对象从小范围专家群体急剧扩大到包括未受过教育的群体在内的普通民众。这对该符号的抽象化限制性设计提出了巨大挑战。2000年,泰国一位叫阿隆(Aroon)的拾荒者因接触废弃的放射性元素钴-60而不治身亡。当时,废弃场的所有明确辐射标志并未被拾荒者正确解读。阿隆的死引起了一定关注。次年,在布宜诺斯艾利斯召开的国际原子能安全会议上,与会者提出设计新的辐射警示标志的建议。随后,人们围绕“没有识别门槛”这一设计要求开展了新标志的设计探索。经过层层设计筛选,国际原子能机构对入围的五十个标志进行了大规模的认知度调研,并于2007年正式发布新的核辐射警示标志(见图5)。

从符号构成的角度来说,新标志似乎契合了符号学家皮尔斯提出的“完美符号法则”,即像似符(icon)、指示符(index)与规约符(symbol)尽可能均匀地混合,以便于它们各自能发挥不同的功能特长。因此,我们可以将这个新的核辐射警示标志分解为三个部分来加以分析。

首先,是可以归类为像似符的骷髅骨架和奔跑的人形轮廓图。皮尔斯认为,像似符是仅仅借助自己的品格去指称它的对象的符号。它具有最低的识别门槛,也是新设计对原有标志方案最重要的补充。

其次,是由波浪线箭头和指示方向的箭头构成的指示符。从符号特性来说,指示符号并不是对对象的直接模仿,而是通过某种动力形式的方式指向对象,它比像似符号抽象程度要高,但仍然保留着某种与自然事物的“理据性”(或称为“透明性”)。比如,箭头符号的起源不可考,但从各种史前文明对弓箭的使用的图绘结合人类狩猎和指示方向的身体指示方式(手指的形态)可以推测这类符号源于包括身体姿势语在内的指示关系的心理机制。它们符合人类一般的思维方式,较容易获得基本意义理解且教育壁垒低。这使得人们即便并不熟悉箭头符号,也能从视觉感受到这个符号的某种“动势”趋向。

最后,是延续原标记的“三叶草”部分。如前所述,该符号是一个需要特定语境才能被理解的高度社会化的规约符。新的符号沿用它的理由非常清楚:这是已使用半个多世纪的原辐射标志的核心要素,已经形成了较大规模的认知惯性。它在医院或特定场合中,完全能够胜任提示人员避免进入的警示功能。换言之,对于已经理解并接受这一符号的群体来说,既有的群体认知已经累积了巨大的“符号势能”。在没有绝对完美的替代方案的前提下,抛弃累积半个多世纪形成的“符号势能”并不明智。

国际原子能机构对新标志方案的态度是,它不能完全取代原有三叶草标志,并建议将该符号用于IAEA 1、2 和 3 类密封辐射源(危险-可能导致死亡或重伤的源),即该标志的设计目标主要用于长久封存的辐射埋藏地。事实上,这个新的符号设计方案也并非没有争议。严格说来,它并非“一个符号”,而是由三组符号构成的叙事符号链,它描述的内容包括:原因(电离辐射)——可能结果(死亡)——行动建议(跑开)。这种设计思路暗示出单个符号设计存在难以克服的局限性。目前,新版标志仍尚未在全球普及,它的效果也还有待更大范围的检验。而本质的问题在于,检验并不能完全由同一时间维度中的简化调研替代。这种情况下,一种可能是通过思想实验的方法,结合历史经验和逻辑演绎来试推各种可能的情形,也即,需要将问题上升到系统理论来加以思考——“核符号学”的诞生即源自这一需求。

(二)《跨越万年的传播方法》研究报告与“核符号学”兴起

1980年,美国能源部成立了“人为干预特别工作组”(HITF)以调查核废料储存库关闭后的长期有效的警示符号问题。该工作组的任务是设计相应措施,警告后代不要在该地点采矿或钻探。在时间尺度上,工作要求是将这种意外事故的可能性在万年内降到最低。这一工作组的代表性成果,是由印第安纳大学教授、知名符号学家托马斯·西比奥克(Thomas A. Sebeok)牵头完成的研究报告《跨越万年的传播方法》(Communication Measures to Bridge Ten Millennia)。这份报告的鲜明特色,是以符号学为理论基础融合信息科学观念,以及将人文色彩融入了此前的工程技术问题。

实际上,HITF课题的启动,从提出问题、寻找策略、评估并提出解决方案,包含了较强的工程学逻辑预设,但由符号学家西比奥克来完成这份报告使整个方案得到了人文学的补充。如果我们回到美国20世纪80年代的学术背景就会发现,这个关于“communication”的“国家重大交叉学科研究工程”,并没有当时北美新兴的主流传播学界介入,而是由语言符号学家主导。细加考察后,我们会发现,美国当时的传播学主要流派及应用方向较为集中于当时的当下问题,如大众传播的民意研究、新媒体机构与传播政治经济学研究、信息控制与反馈机制研究、商品与流行文化研究等。相对来说,符号学更具包容性,且20世纪80年代时,基础理论已经完备。西比奥克本人即是一位“符号学跨学科应用的集大成者”,他吸纳了生物符号学等领域的成果,比如,他在报告中引述了于克斯库尔(Jakob von Uexküll)的关键概念“环境界”(Umwelt),并将其解释为一种“认知地图”(cognitive map)。基于这种理念,他在报告中评述道:“先驱者号和旅行者号探测器上携带的‘贺卡’对外星智慧来说很可能毫无意义,因为它们缺乏共同的背景以及感知器官的独特连接。”

西比奥克报告的重要贡献是以“人文”的角度融合“媒介技术”与“符号文化”。他提出的“核祭司”(atomic priesthood)和“文化中继系统”(culturerelay system)两个概念弥补了纯工程方案所缺失的文化维度,为后来的研究打下了重要基础。报告提供的策略由三个关键要素构成,分别是中继系统(relay system)、混合符号(a mixture of iconic, indexical, and symbolic)和讯息冗余(redundancy of messages)。

中继系统理论由19世纪末的数学家埃尔朗(A. K. Erlang)最早提出,通常应用于现代通信领域,用于信道资源分配和信号续传等。与技术中继系统的设备属性非常不同,西比奥克提倡人及其文化作为中继系统。他在报告中将一万年分成小段并以人类代际为时间计算单位,由“人”为“媒”通过代际传承实现中继传播。反过来,他又借用中继系统的逻辑,将人的传播时间轴进行代际划分,比如每五代为一个传播周期,即中继节点,用这种方式传播关于核辐射的危险信息。这样一来,废料埋藏点上的符号信息就只须以数代人(例如五代)的认知来设定,而这一设计目标的达成并不困难。下一个五代的设计改进则由相应节点代的人负责组织,以此类推持续一万年甚至更久。

从信息论的角度来看,单纯的代际传承传播仍是一种线性传输逻辑,必然遵守熵增定律并最终导致信息不可解。西比奥克已经考虑到这一点,他从“传播路径”和“传播者身份”的双重维度提出方案来对抗熵增。在传播路径上,西比奥克采取了“元传播”策略:他提出通过一套不同警示系统自身内容的“元讯息”(meta-message),传输一套同时包含恳求和警告双重内容的符号和话语编码,在相应代际(如250年后)对代际传播的信息进行矫正。如此一来,就同时在多层次多通道上形成了讯息冗余以对抗熵增。在传播者身份的角色设定上,西比奥克的行动方案最具人文色彩。他的行动方案是:通过创造新的民俗仪式和神话来制造信仰(比如相信超自然的报应),以让人避开核废料危险区域,而“神职人员”是由物理学家、辐射问题专家、人类学家、语言学家、心理学家、符号学家以及未来的额外专门领域专家组成的“核祭司”——这些核祭司掌握“真相”,维持仪式,创造传说,推动信仰形成,并负责对中继系统的代际传播进行监督和纠偏。

“核祭司”是西比奥克报告提出的创新概念,同时也令他的方案饱受争议。例如,加菲尔德(Susan Garfield)就强烈反对此建议,并认为它具有极大的不可预测性和荒谬性。事实上,西比奥克自己也承认,法老诅咒的传说并没有阻止贪婪的盗墓者寻找古埃及隐藏的宝藏。但是,回到历史语境中看,西比奥克方案展现的人文主义媒介观体现了文化思考对技术逻辑的补充。在技术本身无法解决万年之久的交流问题时,报告将媒体“介质”由通常的物质技术手段回归到了“人”。西比奥克开启了“核符号学”(Nuclear Semiotics)这一跨文化传播的专题分支领域,将媒介与符号传播的时间维度扩展到超越人类社会之外的深时间尺度。这在媒介和传播符号学理论,以及核辐射警示的设计实践上,都为后来的研究提供了极有价值的启示。

(三)理论与实践并进跨学科设计

遗憾的是,在西比奥克《跨越万年的传播方法》完成仅几年后的1986年,发生了人类有史以来最严重的人为灾难——切尔诺贝利核泄漏事故。不过,在20世纪冷战逻辑下的大国博弈与核电的经济效益和潜在军事价值等的催动下,核电进入新的高速发展期。切尔诺贝利灾难并没有吓阻人类进一步发展核电的决心。全球核电装机容量从切尔诺贝利事故发生的1986年的不足1500TWh, 增长到1991年的接近2000TWh。同时,灾难也令全世界对核安全问题的重视程度空前高涨。核能高速发展意味着更多核废料的产生,安全处置和警示问题也更加迫切。

20世纪90年代以后,无论是核废料处置的实践方案,还是系统化的理论,都取得了一定进步。这种进步不仅体现在单一的logo设计上,更展现在核警示符号向系统化、多元化设计方向发展,背后的设计理念、传播策略也呈现出更多差异化路径。比如,芬兰昂卡洛核设施满载后的警示方案是“通过不标记而最终实现遗忘”,也亦即,从所有纸质的、网络的记录中删去昂卡洛核设施的存在,让它永久地消失在人类的记忆中。这一主张的提倡者之一雅洛宁(Jalonen)认为,它是一个被动系统,而被动性的最佳状态是彻底的遗忘。

与此不同,以美国为代表的一些国家则试图通过更多的主动性设计来达成警示效果。1991年,美国桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)再次发起了一项以万年为时间跨度的核辐射警示方案研究项目,名为“核废料隔离试点项目”(Waste Isolation Pilot Project, WIPP)。实验室召集并最终确定了16位不同领域的专家(包括人类学家、材料学家、决策专家、气候学家和考古学家等) ,组成4个相对独立的研究小组同时开展方案设计。与十年前西比奥克的任务一样,他们被要求设计一套持续万年有效的方案,以向子孙后代发出有关核废料埋藏点的警告。该项目的预设标的,是新墨西哥州的沙漠中一个中低水平的核废料处理设施。

该项目最终的结题成果是一份由4个研究小组各自独立完成并合并而成的《桑迪亚报告:核废料隔离试点装置中意外人为入侵的专家判断》(Sandia Report:Expert Judgment on Inadvertent Human Intrusion into the Waste Isolation Pilot Plant)。报告一开始就指出,在核废料衰变的时间尺度上,政府的连续性和稳定性并不能保证人类能一直对储存库进行积极控制,或意识到埋藏的核废料的存在。在长达三百多页的报告中,仍未形成一种确定的方案。其中,两个小组的行动建议较为接近芬兰昂卡洛填埋场的“不标记”方案。采取积极行动建议的西南小组(Southwest Team)提供了一系列复杂的标记方案,包括可被探测的花岗岩声波标记、永磁体标记、小剂量放射性元素样品标记等。但随后,该小组又承认:“做标记的风险在于,未来无论是专业的还是业余的考古学家,都可能会在不知道自己在做什么的情况下闯入——‘木乃伊诅咒’的想法——标记本身就是诱饵。”4个小组中的波士顿小组(Boston Team)提出的多种设想包括“永久性WIPP核博物馆”,但其总体上对未来持有一种客观、冷静的不确定态度,该小组声称:“缺乏知识、无法理解警告或无法评估行动风险,以及无意的疏忽或鲁莽行为,是确定入侵是无意的之关键标准。由此看来,警告后代的标记和记录不足以保证不受无意入侵,因为它们不能防止疏忽或忽视安全等行为的发生。”

与十年前西比奥克项目的由一种主要核心方法论主导相比,WIPP项目体现了对多元化路径的探索。在专家组织的顶层设计上,该项目就通过将不同背景的专家分为不同的独立工作组以寻求多元化策略。《桑迪亚报告》结果也的确体现了这种努力方向。此后,多元化理论与符号设计实践成为20世纪90年代以来核符号传播专题的重要发展趋势。在工程性和规范性上更严谨的如2004年WIPP项目的报告《永久标记实验工厂》(Permanent Markers Implementation Plan)提出了一系列包括施工规范在内的设计方案。方案既包括基本图文信息(见图6)和多语种译文,还考虑到信息逐步完善的未来工作时间节点。

除了上述这些具有较强官方色彩的方案,还有许多参与的群体类型更加多样的形形色色的方案,从单一的警示标志、多国语言标志、水泥刺丛林环境设计,到充满科幻色彩的基因改造辐射感应荧光猫……核废料处置不再是物理学家和工程师的专属场域,符号学家、语言学家、艺术家、人类学家、考古学家正更多地参与这项工作。伴随着不断衍生出来的“核符号艺术”,最初的“核符号学”正在向广义的“核文化”演变——一种文化符号传播的专题领域。

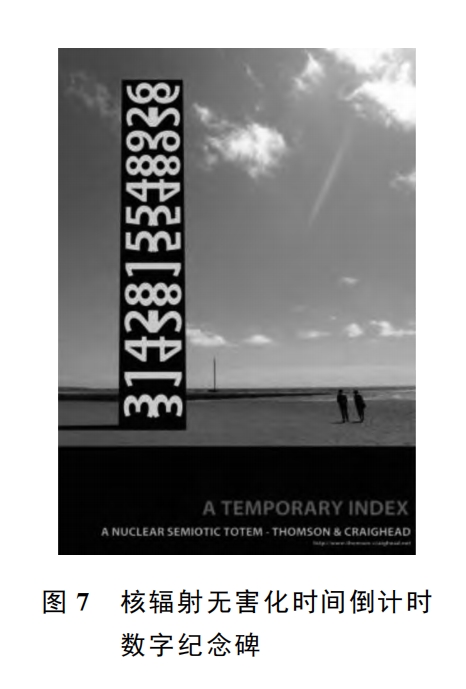

核符号文化传播这一领域的参与主题日渐复杂,既有政府部门发起的重大工程项目,也有民间组织和NGO的身影,且它们跨越国界,成为国际性的活动。例如,2011年,经合组织下设的核能机构(OECD-NEA)发起了“跨代保存记录、知识和记忆”(Records, Knowledge and Memory, RK&M)倡议,以促进国际社会反思并推动在实现深时间尺度上核废料埋藏警示这一目标方面取得进展。第一阶段的工作段落节点是2014年9月15日至17日在法国凡尔登围绕“核文化”组织召开的关于“构建记忆国际会议”(Constructing Memory Conference)。会议不仅包括理论上的探讨,也涉及艺术设计实践与各种综合性方案。会议中的交叉学科的多元性思考更加丰富。例如,其中的“数字倒计时纪念碑”设计方案体现了赛博时代的理念和特色。该方案建议,为每个核废料埋藏点建造一座壮观的数字倒计时纪念碑(见图7),实时显示该处埋藏核废料的无害化衰变周期。全世界的埋藏地点的实时倒计时数据又通过联网集成一个总的数据网,并通过分布式存储形成有充分冗余度的数据记忆集群。

总体上,该会议的讨论支持了RK&M倡议的第一阶段调查结果及主要工作方向。核心结论是,没有哪种单一的技术可以实现RK&M跨越多个世纪和上万年保存的目的,需要通过复合型方法,在记录、保存和传输的过程中相互补充,以在相应时间尺度上最大程度地提升信息的可访问性、可理解性和可延续性。

四、“核符号学”的启示:方法、路径及关于未来的反思

严格来说,“核符号学”并不是某个基于方法而形成的独立学科,而是一个建立在特定对象上的专题性学科领域。可以将“核符号学”视为跨文化传播研究在深时间维度上的一种拓展,它展现了传播符号学丰富的可延展性。可以尝试做一个这样的界定,所谓“核符号学”,是研究如何通过符号与媒介的运用来跨越“深时间”而实现传播的专门领域。在核符号学的框架下,“深时间”不是一种绝对的、单一维度的时间,而是一种“时间差”——人类掌握的“物理媒介”的信息跨越时间与通过符号实现“意义共享”跨越时间之间的“时间差”。前者指人类信息存储的工程技术能力,而后者则指向意义通达的文化连续性。最理想的“符号传播”是“零时差”的,也即应当是在同一文化社群中的传播。“意义时间”不是匀速的自然物理时间,而是与人类文明发展密切相连的历史时间——一种价值时间或文化时间。

关于深时间的思考有助于反思当下媒介文化碎片化、瞬时化导致的“善忘”。同时,这一思想实验对“核符号学”本身的逻辑合法性也提出反思。“核符号学”的理论和实践之间的矛盾,显示出其研究问题的预设包含了一些内在的逻辑悖论。

首先,是深时间尺度下“不确定未来”与“确定性答案”要求的悖论。文明跨越巨大物理时间尺度并实现意义通达的可能,必须同时满足两个条件:存储信息的物理媒介的耐久性和意义传播的通达性。在现代材料学的加持下,媒介材料的耐久性已经取得很大突破。比如,1977年美国宇航局发射的“旅行者号”携带的著名的黄金唱片,配合钻石探针和陶瓷唱头,其理论保存年限可能超过亿万年。但在人类仅有的大约5500年的书写历史中,不少古老的语言已经永远消失了,不少古文字今天依然无法被解读。可见,跨越语境下的符号传播中,“传播通达作为常态”是我们身处一个极其有限的时空切片中得到的错误印象。真实的情况是,断裂、遗忘才是常态。正如彼得斯所说:“尽管记录性和传输性媒介使我们的身体得到延伸,然而交流的尺度和形态仍然面临着重要的边界限定。我们的交流能力有局限,这是一个社会学上的真理;与此同时,又是一个悲剧。”

其次,是对“完美符号”的预期与符号传播现实条件抽离的悖论。对于辐射警示问题,人们以创造出一套能跨越深时间的“完美符号”方案为目标。而前文提及皮尔斯界定的“完美符号”是兼具理据性(包含像似符与指示符)和规约性的符号。仅有理据性并不能实现完整的意义共享。理据性是连接符号与原物(对象)之间的桥梁,但每一次的连接都是无数“任意关系”的一种可能,其达成最终有赖于“规约”,而规约性的发生主体条件即是“人”。文明的断裂,即意味着“此人”非“彼人”,文化的隔膜乃至断裂从来不是一个“生物学问题”,而是一个“符号意义问题”。反观今天的跨文化传播的困难,也从来不是一个“传播技术”或“语言差异”的问题,而是意义阐释与认同的差异。而阐释的指向需要“元语言”来框定。在诸种警示符号设计方案中,最典型的理据性案例是通过“小剂量辐射样品”来说明“前方大规模辐射核废料储存”,但问题在于,缺失规约性元语言的“有毒样品”无非是另一个“埃及法老的诅咒”,其同样可能被理解为“内有宝藏的恐吓声明”。信息发出者的意图诚信依然需要社会规约来完成。对于核辐射警示问题来说,从20世纪“人类干预小组”开始,这一主题始终在考虑抽离现有“文明要素”这一符号传播的规约基础。这在本质上就与“完美符号”的基本理论相悖。

以上理论和实践方面的分析显示,没有一劳永逸的完美符号方案能达成跨越深时间的全部传播目标。但这并不表明这种探索的结论是悲观的。实际上,当人们以极限逻辑去假设文明彻底断裂后一种传播策略是否失效时,这种逼问从更深层次凸显了这一方案背后的理念价值。所有媒介方案都无法抛开“人”来孤立地讨论传播,“人”之为媒构成的符号表意才可能通向最耐久的传播意义交流。当这些符号以艺术的方式写入人类文明的记忆和基因中,它们便成为人类的文化要素的内在构成。

综上,当对不确定的未来提供一种确定性方案来“保障”传播通达时,这种要求本身在逻辑上即是自我矛盾的。反过来,一种包含“人文性”的方案才是与不确定性相匹配的。从这个意义上说,西比奥克饱受争议的方案与该原则是一致的——他强调文化的延续,而并不将全然的断裂作为工作假设。从符号意义论来看,人们之所以重视核废料问题,是由于在我们的预设中,未来的“人们”是“我们”的延续,“我们”负有相应的责任。前述人文色彩方案所凸显的“人”显然并不是单纯的“技术人”,而是“意义人”或“文化人”,包含人类这一文化物种的精神属性和价值信念。这种精神属性或价值信念对今天更重要的启示是,以负责任的立场珍视、保护和延续人类文明的火种。

本文系国家社科基金重大招标项目“当代艺术提出的重要美学问题研究”(项目编号:20ZD049)的研究成果。;国家社科基金冷门绝学专项课题“巴蜀符号谱系整理与数字人文传播研究”(课题编号:20018VJX047)的阶段性成果。

备注:全文引用及参考文献从略

引用参考

胡易容,康亚飞.“核符号学”:跨越深时间的文化传播思想实验[J].跨文化传播研究,2023,(02):157-177.

作者简介

胡易容,四川大学文学与新闻学院教授,博士生导师,四川大学符号学-传媒学研究所研究员。

康亚飞,西南政法大学新闻传播学院讲师。