2025年3月29日下午,清华大学新闻与传播学院副教授、博士生导师梁君健应邀来到武汉大学媒体发展研究中心,在中心A321会议室作题为“世界秩序的显影:论幻想类电影的技术想象”的学术讲座。本次活动由中心研究员陈凯宁主持,中心研究员单波、纪莉、欧阳敏、张武宜老师,华中科技大学新闻与信息传播学院刘锐老师,以及近40名研究生、本科生参加了本次活动。

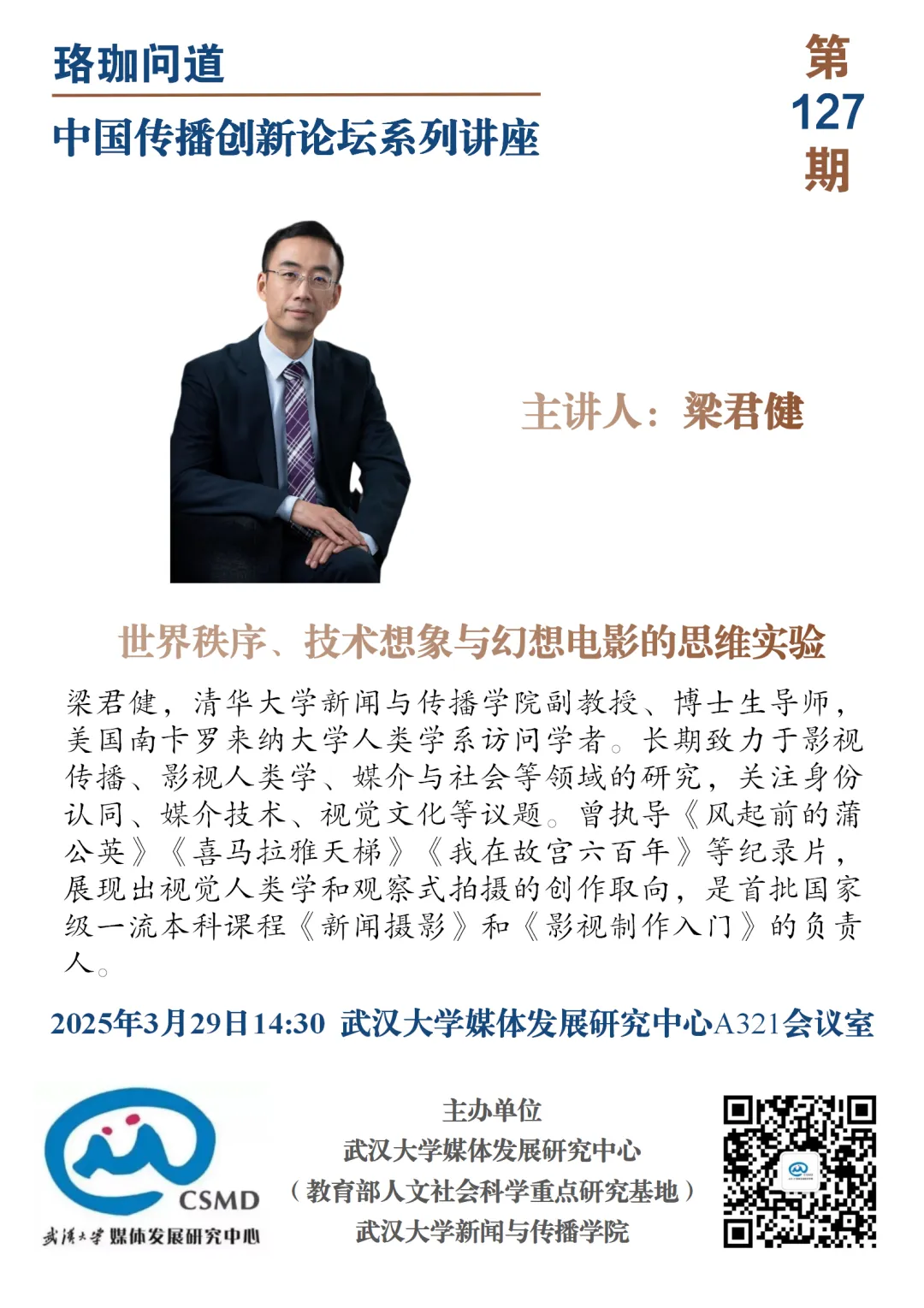

图 1 梁君健老师讲座现场

理论分享:从技术哲学解读幻想电影中的世界秩序

讲座伊始,梁君健老师从技术的双重性入手,强调技术不仅具备物质生产与改造现实世界的功能,更重要的是承载着文化与意识形态的深层内涵。他进一步提出,“技术想象”不仅是对技术形态的构想,更涉及人们如何通过技术重新定义人与世界之间的互动关系。特别是在数字时代,幻想类电影已经成为表达技术想象与社会隐喻的重要文化形式。

梁老师结合技术哲学与电影现象学,提出了考察幻想电影技术想象的“世界秩序”分析模型。他援引海德格尔、唐·伊德、西蒙东、斯蒂格勒等哲学家的观点,阐明技术在人类与世界的互动中,既发挥了连接人与自然的中介功能,也在社会文化层面扮演了重塑社会秩序的关键角色。他进一步引入电影现象学与巴赫金“时空体”理论,强调电影不仅是一种观看对象,更是一种引导观众进入反思技术与社会关系的体验性媒介。

随后,梁老师以电影《黑豹》和《新神榜:杨戬》为案例,详细剖析幻想电影如何借助技术构建独特的宇宙秩序与道德秩序。《黑豹》中的“振金”和“心形草”技术象征了现代工业文明与原始巫术的融合,通过融合现代科技与非洲传统文化,体现出技术进步与传统价值之间的张力;而《新神榜:杨戬》则通过物质技术“混元气”和身体技术“元神”,借助东方神话探讨现代性与主体性的反思。梁老师强调,幻想类电影中的技术表征,不仅仅是视觉符号,更深层次地反映了电影对世界秩序的解蔽与显影过程,具有重要的社会隐喻功能。

图 2 梁君健老师在讲座中

互动研讨:深入讨论电影技术的哲学与伦理问题

在随后的互动交流环节中,师生围绕电影技术、艺术与伦理之间的关系进行了深入探讨。陈凯宁老师首先分享了自己的感悟,他认为梁老师提出的综合技术哲学相关讨论及“宇宙技术”理论,而建立的可用于考察技术想象的秩序模型,同样为影视创作提供了新的理论视角。他尤其提醒同学们,视听创作需关注对完整世界秩序的建构,思考如何以影像的方式建构与重塑现实时空。

单波教授针对电影艺术与技术的关系,引用蔡琴、单依纯演唱过的歌曲《给电影人的情书》中“人间不过是你寄身之处,银河里才是你灵魂的徜徉地”,表达了电影技术与艺术深层次关系的哲学思考。他认为电影不仅是艺术表现形式,更是一种记忆和想象的技术,能够超越当下现实,让人们进入一个想象和回忆的精神世界。梁老师回应道,电影技术核心的功能在于帮助人类实现“身在此时此地却仿佛置身彼时彼地”的体验,从而拓展人类的想象边界。

图 3 梁君健老师在交流中

李畅同学提出了关于纪录片创作中技术中介性的问题。对此,梁老师指出,纪录片技术的发展与摄影、录音设备的小型化紧密相连,并提醒创作者特别注意“放下摄像机”的时刻,强调这种时刻对于处理拍摄者与被拍摄对象间伦理关系的重要性。

关于文学影视化改编的问题,梁老师回应代楚岳同学时表示,一流文学作品往往难以改编成一流电影,这与文字和影像的媒介特性差异相关。他进一步介绍了电视剧《平原上的摩西》中的“剧集小说化”趋势,说明如何以影视化的镜头语言,更有效地呈现丰富复杂的历史背景。

程梓轩同学则以《里斯本丸沉没》为案例思考了AI技术在纪录片修复应用中带来的伦理挑战。梁老师回应称,技术革新使纪录片真实性更为复杂,伦理规范也应随情境而调整。他强调,必须谨慎对待技术与真实性之间的平衡关系。

最后,纪莉教授分享自己参观佛罗伦萨电影博物馆的体验,指出电影技术在帮助人类重新理解自我与世界关系方面的作用。她与梁老师进一步探讨了电影《阿凡达》系列的全球成功原因,探讨电影成功的背后,既有技术创新的因素,也与跨文化主题的有效表达密切相关。纪莉教授总结表示,梁老师的讲座及讨论启发师生重新审视电影技术与人类自我认知、社会文化的关系。