《传播创新研究》是由武汉大学媒体发展研究中心(教育部人文社会科学重点研究基地)主办的学术集刊,以中国传播问题为出发点,“在场”地感知中国传播的难点、疑点与热点,创新重建交流与社会连接的传播行动,发掘比较视角下的传播智慧,进而激活传播创新的实践与理论发展,纾解人类交流的困境与无奈。本辑由健康传播、乡村传播、传播与社会、国际传播、智能传播五个部分组成,从不同角度分析了传播创新研究现状。

本次推送《主旋律电视剧与电视新闻在海外视频平台建构国家形象的效果研究》,作者:徐曳恺。

主旋律电视剧与电视新闻在海外视频平台建构国家形象的效果研究

徐曳恺

摘要:本文以YouTube平台上两种主流中国视频产品——主旋律电视剧和电视新闻下的外文评论为研究对象,使用情感分析和主题分析等方法,探讨两种视频产品建构积极国家形象的效果。为了确保分析的全面性,本文的数据收集范围长达44个月,覆盖7部电视剧和2家新闻媒体。同时,本文使用文心一言实现了准确、可解释且快速的情感分析,验证了大语言模型作为政治传播研究中情感分析工具的可行性。在主题分析方法上,本文引入半监督算法,实现了可复现的主题分析。研究结果表明,在主旋律电视剧和电视新闻所收获的评论中,对华情感积极的评论分别达到了消极评论数的6.32倍和1.25倍。但是同时,主旋律电视剧所能引发的讨论往往局限于中国革命历史和抗美援朝、中国政治、新冠疫情等较少的主题中,而电视新闻的评论则覆盖外交事务、建设与科技、俄乌冲突、文化故事、虚假新闻等更多样的议题。两种视频产品分别在情感强度和话题广度上为积极国家形象的建构做出了贡献。整体而言,外交事务、中国政治、新冠疫情、建设与科技、中国革命历史和抗美援朝等议题获得了较多讨论,关于中国政治、文化故事、新冠疫情、建设与科技等议题的评论表现出了更为积极的中国形象。

关键词:国家形象;主旋律电视剧;电视新闻;大语言模型;半监督算法

一、引言

国家形象是一国自我认知和他国对其认知的总和,对各国的内政、外交与经济活动有着显著影响。各国主流媒体平台提供的涉华信息是各国人民了解中国的主要方式,而随着以新兴视频社交媒体为代表的网络媒体覆盖越来越多的人口,网络视频内容的对华态度能在相当程度上左右海外民众对中国的认知与态度。近年来,中国经济力量和综合国力稳步提升,一些国家与中国的合作机遇日益增多,同时矛盾冲突日益凸显,中国面临在海外视频平台“讲好中国故事”的时代需求。与此同时,以爱奇艺、腾讯视频、优酷等为代表的很多国内网络播放平台以及中国国际电视台等电视媒体都会将自己拥有版权的电视剧和新闻视频上传至海外视频平台,以作为吸引海外受众、拓展海外市场的一种方式。在此背景下,我国视频产品在海外平台中的传播对于促进他国受众对中国的正面认知、改善甚至重塑中国在海外的国家形象能起到怎样的作用?这一课题具有重要的现实意义。

本文使用情感分析、主题分析等方法,选择You Tube平台上受众较多的两种中国视频产品———主旋律电视剧和电视新闻下的外文评论作为研究对象,探讨两种视频产品在促进海外受众积极的“中国认知”方面的特征和效果。

二、文献综述与研究问题

(一)国家形象

国家形象包括国内形象和国际形象,是一个国家的内部公众和外部公众从政治、经济、社会、文化等维度对该国的综合认知与评价,已经成为国家外交决策中无可回避的背景因素。良好的国家形象一方面可以帮助一国获得国内与国际社会的认可,在强化政治合法性的同时更好地应对外交局势的变动;另一方面会影响消费者对该国品牌的判断,对经济行为产生直接或间接的影响。正如现实主义国际关系大师摩根索所指出的,他人眼中的形象与实际情况一样重要,甚至更加重要。即使相比现实有所歪曲,他人眼中的形象也决定了一个国家在国际社会中的身份、地位与威望。

国家形象主要取决于一个国家的综合国力,同时,建构国家形象的方式扮演着关键角色。具体到本文所关注的中国国际形象,现有研究已经表明,外国民众依赖当地主流媒体获取中国相关新闻,而海外媒体中流传的信息的偏向会导致对中国的刻板印象和认知偏差。这是因为媒体在传达和解读政治事件时,会以本国价值体系过滤和筛选相关信息,最终将自己的主观理解在更广泛的公共领域中散布、传播。因此,媒体的偏见具有至关重要的政治意义。西方媒体在国际网络话语体系中处于主导地位,试图以自身价值观影响其他国家。有学者指出,西方媒体的涉华报道已给中国国家形象带来显著的负面影响。在这一背景下,社交媒体的兴起为我国国家形象的海外传播带来了新机遇。借助社交媒体,海外观众得以更加直接地接触来自中国的第一手信息。特别是视频平台为海外受众直观感受中国创造了条件。因此,研究海外主流视频平台中的中国声音建构了怎样的中国国家形象,具有相当的现实意义。

(二)海外视频平台上的中国国家形象

近年来已经有一些研究探讨海外视频平台上中国国家形象的传播情况。很多研究关注个人博主的影响力,例如张昆、张晶晶,张举玺、王琪,吕梦佳、马二伟和李连璧以李子柒、在华外国博主等为对象,指出个人原创视频或可潜移默化地实现国家形象的建构,但是同时,个人博主的局限性也会影响国家形象的完整性。因此,由专业机构制作的视频作品在国家形象研究中备受关注。

电视新闻是一国公众了解他国的重要甚至是首要渠道。作为严肃视频的代表类型,新闻视频的海外传播一直受到大量学者关注。早在2009年,何明智就通过分析央视英语频道的新闻节目,阐述了我国电视新闻建构国家形象的特色与不足。近年来,随着社交媒体视频平台的兴起,电视新闻的网络传播日渐得到重视。周小丁和李晓静观察了中国国际电视台You Tube账号下北京冬奥会视频的传播效果,认为新闻视频与国际受众的共情有助于打破跨文化传播中的壁垒,更好地构建国家形象。刘山山通过研究俄罗斯媒体今日俄罗斯在You Tube平台上的国际传播策略,指出本土内容、发展中国家视角、观众互动对于吸引受众和塑造国家形象具有积极意义。

与严肃视频作品相对应的是娱乐视频,电视剧、综艺节目等都是这一类的代表作品。有研究认为,电视剧已经成为目前我国影响力最广泛的大众艺术,并承载了一定的公共外交职能,是他国民众认识中国的重要渠道。的确,在海外视频平台,由于语言隔阂以及翻译字幕普及性方面的差异,国产电视剧通常较综艺节目等其他娱乐视频拥有更多的受众,也因此在国家形象传播研究中获得了更多的关注。事实上,相比追求事实呈现和理性认知的新闻视频,电视剧更善于展现文化特质,表达国民精神的核心价值、情感认知和是非判断,从而凸显国家形象中感性的一面。

已经有一些研究分析了电视剧对国家形象的建构。例如,韩宏伟和刘义军以电视剧《外交风云》为例,通过分析剧中中国从积贫积弱的“东亚病夫”到奋发图强的东方巨龙的形象转变,展现了电视剧对不同时代中国形象的综合塑造。陶冶在对电视剧《破冰行动》的研究中指出,该剧围绕公安机关的真实呈现体现了我国壮士断腕的自信形象。一些学者还研究了针对特定地区的国家形象传播,例如,龙小农和卢奕尧认为面向非洲展播的中国电视剧从文化、经济、伦理等方面介绍了不同年代的中国,表现了立体而积极的中国形象。此外,还有一些研究探讨了革命领袖等特定主题电视剧对国家形象建构的作用。

整体而言,新闻视频与电视剧同为主流的视频产品,在国家形象的建构中分别承担信息与情感,或曰理性和感性的传播作用。它们与个人博主的视频相比,内容更全面,视角更多样,渗透更广泛。既有研究已经总结出了电视新闻和电视剧在海外平台上对中国国家形象进行塑造的一些基本特征,但是这些研究的缺陷较为明显。大多数研究的样本数量偏少,通常仅针对单个机构在较短时间跨度上的单一主题视频,如中国国际电视台冬奥会相关报道、某一平台制作的某一特定电视剧等,使现有研究难以全面呈现我国视频产品在海外的国家形象建构效果。因此,本文同时选取多个有代表性的电视新闻和电视剧作为研究对象,对2020年1月至2023年8月共44个月的时间跨度展开分析,力图全面描绘中国视频产品在海外对中国国家形象的建构效果。

(三)真实、立体、全面的国家形象的建构策略与国家形象的评估

真实、立体、全面的国家形象的树立和传播一般有两条路径:一是“建构”策略,即积极发展自身并主动对外展示我国良好的一面;二是“解构”策略,即消解他国对华偏见。前者例如宣传我国先进技术的开发与应用、介绍我国自然风光的秀美和环境保护的成效等,后者则是批驳他国政府和媒体的涉华不实话语。与此同时,对国家形象建构成效的评估通常包含两个向度:物质层面和情感层面。当谈到一个国家时,公众会联想、讨论什么话题,每个话题对该国表达出了什么情感,这两点是国家形象建构的具体表现。因此,在实际操作中,主题和情感是分析国家形象的两大主要维度,主题分析和情感分析是国家形象研究的重要方法。所以在此,本文提出两个研究问题。

研究问题一:在海外视频平台上,中国主旋律电视剧和电视新闻所引起的涉华讨论在主题方面有何异同?关于这些主题的讨论指向了怎样的中国形象?

研究问题二:在海外视频平台上,中国主旋律电视剧和电视新闻所引起的涉华讨论在情感维度上有何异同?相比新闻,电视剧能否激发出较为强烈的对华情感?

主题分析意在获取文本的主题,常用方法是隐狄利克雷分布(LDA)算法。这是一种无监督算法,对于给定的文本,LDA算法能够按照指定的主题数,为每一个主题匹配指定个数的关键词。通常,LDA算法所匹配的关键词能够展现每一个主题的大致内容。这种方法在很多研究中都得到应用,但是其缺点也很明显:完全无监督的算法所得出的主题具有较大的随机性,很难与学者希望研究的主题相匹配,也难以支持理论分析。新的主题分析方法势在必行。

情感分析是获取文本情感倾向的过程。这种情感倾向可以是全文的整体倾向,也可以是针对特定目标(如中国)的态度,其结果一般使用积极、消极、中立等词语表示。对于政治传播研究而言,情感分析的准确性、可解释性和快速性都是衡量方法优劣的重要指标,特别是可解释性,对于研究的有效性至关重要。面对较大的文本数据集,现有的情感分析方法主要有人工标注方法、词典法和机器学习算法等。然而,这些传统方法均无法同时满足上述三个指标。人工标注方法慢且昂贵,需要花费大量时间完善标注规则以确保不同标注人能够根据规则标注出相同或至少相似的结论,从而满足评分者间信度的要求。同时,人工标注方法还需要为每一位标注人提供一定的经济补偿,开销颇高。词典法依赖固定的情感词典完成对文本的情感分析,虽然分析速度快、成本低,但是该法实质上的分析对象是将句子拆分后脱离语境的单个词语,分析结果事实上是各个词语情感倾向的加总,因而常常在稍复杂的语句分析中出现谬误,准确性较差。而近年来新兴的机器学习算法虽然能够较快、较准确地完成对大量文本的分析,吸引了学者们的广泛关注,但是这些算法无法为每一个具体的分析结果提供逻辑解释,只能通过数学表达式在宏观上说明自身合理性。这种可解释性的缺乏导致学者无法确信算法是否存在可能导致严重误解的偏向性。同时,机器学习算法的开发和训练对研究者有较高的人力和财力要求。因此,面对现有的三种情感分析方法,学者们往往不得不根据研究需要做出取舍。

本文尝试使用新的主题分析和情感分析手段以应对国家形象研究在方法上面临的挑战。对于前者,本文使用的新算法通过为无监督的LDA算法加入一定的监督来提升其可复现性。而对于后者,本文利用大语言模型文心一言来实现准确、快速且可解释的情感分析。

三、数据与方法

(一)数据收集

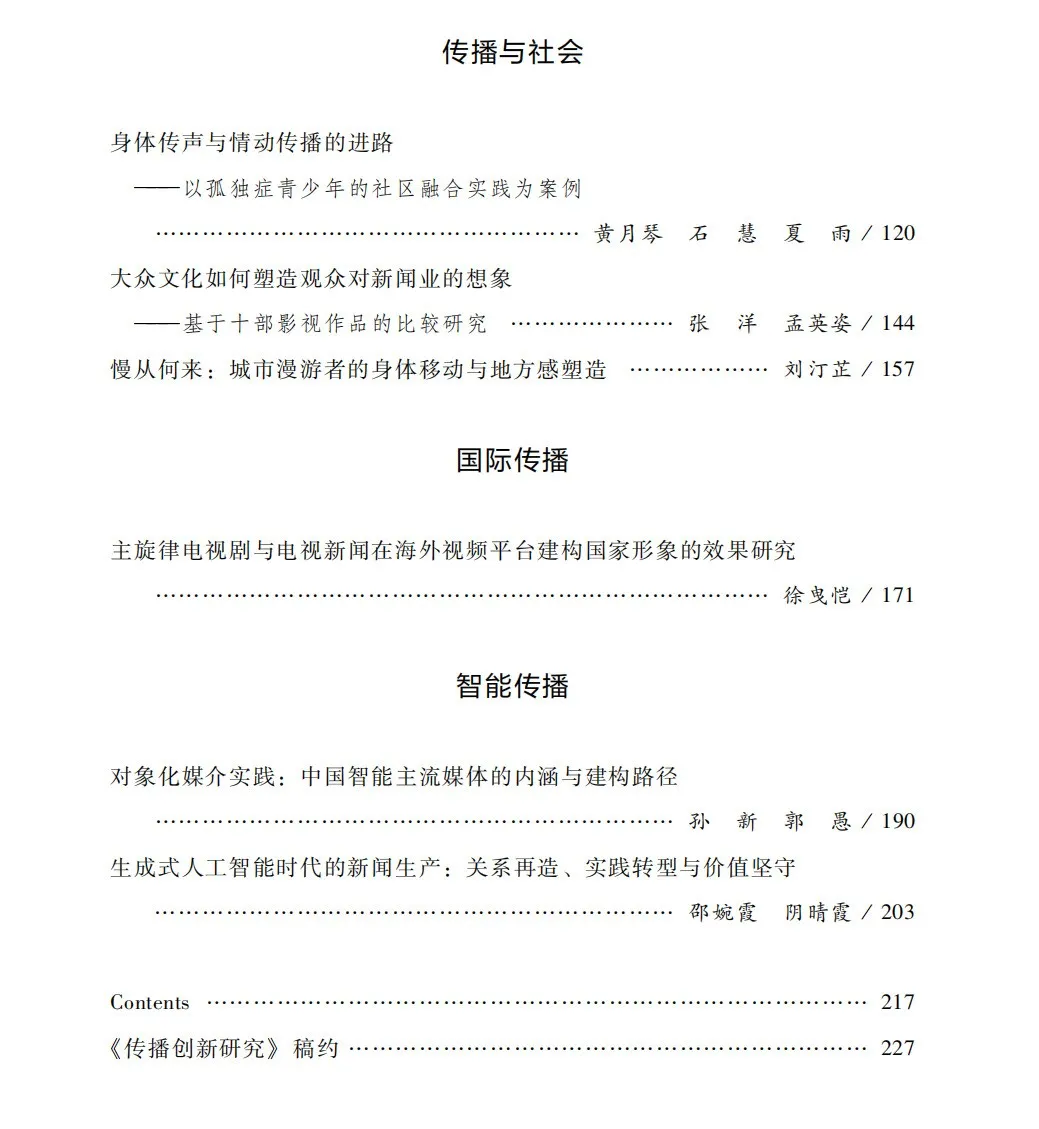

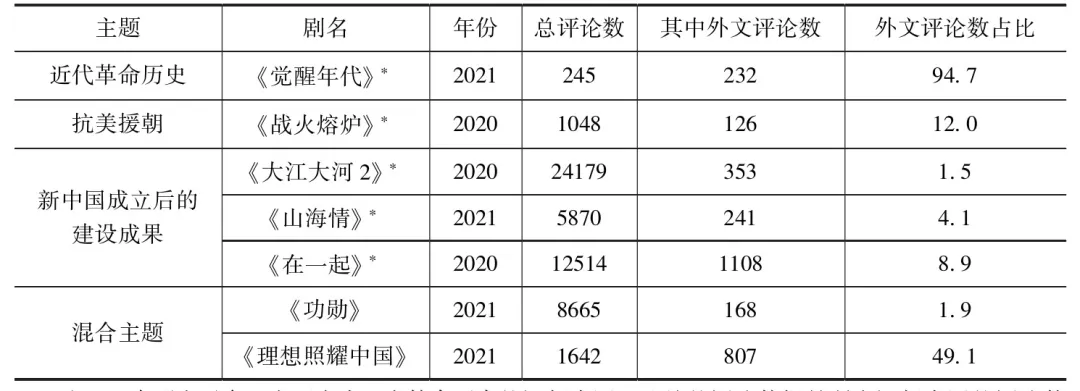

本文的数据包括电视剧和电视新闻评论数据两部分。考虑到中国的新闻视频大多关注与我国相关的事务,而电视剧在主题上却多种多样,未必与本文所考察的国家形象相关,故本文仅关注各种电视剧类型中最能体现国家形象的主旋律电视剧(1)。筛选主旋律电视剧的标准是:受到中国观众认可(豆瓣评分等于或高于8.0分),拍摄于2020年及之后,在You Tube平台上有英文字幕,主题是中国近代革命历史直至新中国成立后的建设成果的电视剧。所有满足条件的电视剧共7部(如表1所示),合计390条视频。对于电视新闻,本文以You Tube平台上中国中央电视台和中国国际电视台的英文频道于2020年至2023年9月发布的视频中播放量排名前100的视频为研究对象,合计200条视频(如表2所示)。本文于2023年9月20~28日收集并分析了这些电视剧和新闻视频下的全部外文评论,共计超过50种语言。

表1 本文关注的主旋律电视剧及其在You Tube的评论情况

单位:条,%

注:*本剧在平台上有两个或三个符合要求的视频来源,此处的评论数据是所有视频来源的评论数据加总后的结果。

表2 本文关注的电视新闻及其在You Tube的评论情况

单位:条,%

可以看到,电视新闻与主旋律电视剧相比,外文评论数占比显著较高,这可能是因为海外视频平台中的新闻视频是专为海外用户“定制”的,更易吸引海外受众;而主旋律电视剧在制作和宣发过程中主要考虑的还是国内观众,海外非中文受众较少能够接触到此类作品。同时,在电视剧中,《觉醒年代》和《理想照耀中国》两部作品的外文评论数占比也显著高于其他电视剧。前者是由于You Tube平台上同时存在有英文字幕和仅中文字幕两个版本的片源,而本文仅收集了有英文字幕片源下的评论,中文字幕片源下大量的中文评论未计入表1的统计中。事实上,如果考虑中文字幕片源下的评论,《觉醒年代》的外文评论数占比不会超过10%。而《理想照耀中国》下大量的外文评论则来自演员王一博的海外粉丝,属于粉丝对偶像的“刷屏”行为。

整体而言,电视剧下外文评论数占比较低,一些主旋律电视剧的外文评论数占比不到10%。即便如此,这些外文评论仍然代表了海外受众对中国主旋律电视剧和其中中国形象的认知,体现了主旋律电视剧在海外建构中国国家形象的效果。虽然数量有限,对于这些外文评论的分析依然有着重要的现实意义。

在具体分析文本数据之前,为了保证分析效果,需要先对所有评论数据进行预处理。预处理的流程是,首先将各种语言的评论文本通过百度翻译开放平台全部翻译为中文,之后将所有表情包按照Unicode标准转写为相应的中文表述,最后删去所有长度过短(小于三个中文字符)的文本。以下提及的数据集,均指预处理后的数据集。

(二)数据分析方法

本文对收集到的外文文本数据进行了情感分析和主题分析。情感和主题是文本内容的两大维度,在本文所关心的文本中,前者代表了对中国的感性态度,而后者则传达了对中国的理性理解。本文尝试使用大语言模型文心一言ERNIE-Bot-Turbo完成情感分析,同时使用半监督模型Key ATM获取文本主题。

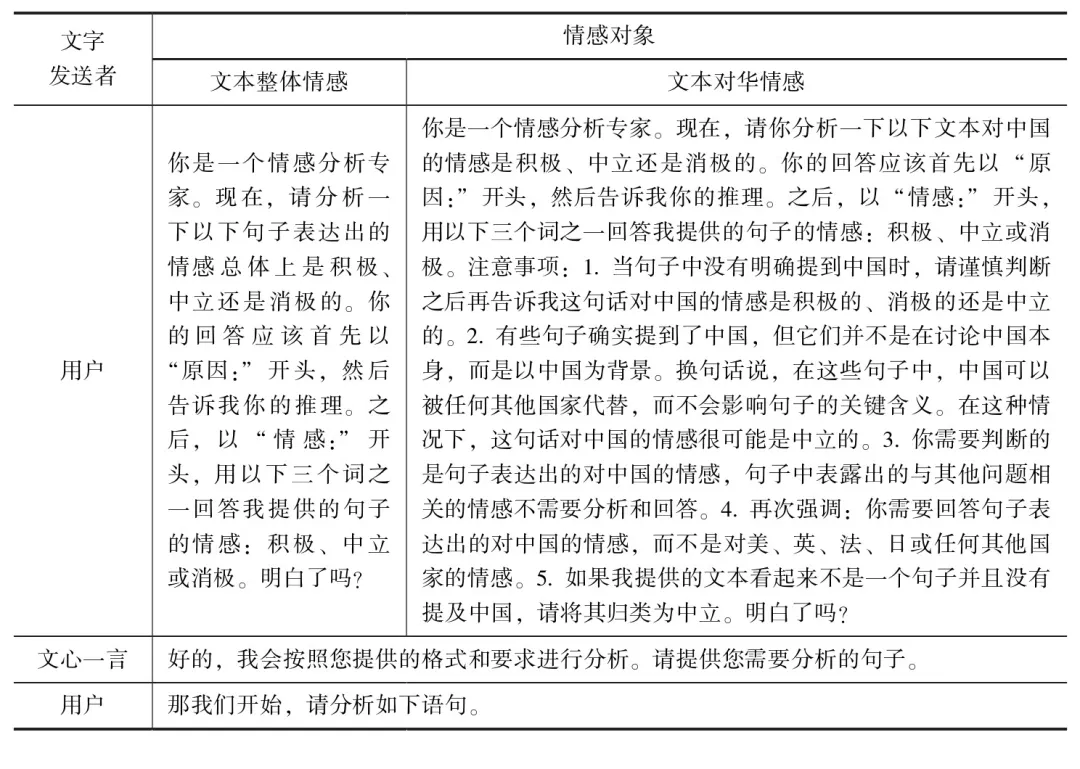

正如前文所述,准确性、可解释性和快速性在现有情感计算方法下无法兼得。不过,以Chat GPT和文心一言为代表的大语言模型获得了广泛应用,使用它们完成情感分析,有望同时满足三个指标。第一,通过对大语言模型的引导,它们将能够较为准确地对指定语句做出情感分析。本文的引导对话如表3所示,该引导对话通过API接口提供给文心一言模型以作为判断语句情感的背景。为了验证该引导对话的有效性,本文从数据集中随机抽选评论文本进行人工标注,从而获得三种情感(积极、消极或中立)数量大致均衡的测试集,测试集中共有100条评论的文本。在该测试集上,经过引导的文心一言模型实现了85.00%的情感分析准确率,F1 score达到0.8504。作为对比,学者为了追求可解释性而经常使用的词典法,在此测试集上的准确率仅为44.00%,F1 score仅为0.4392。第二,大语言模型具备一定的推理能力,它们可以解释自己完成情感分析的过程。正如表3中的引导对话所要求的,本文所分析的每一条文本均附带大语言模型提供的判断理由,从而带来可解释性,为学者进一步调整引导对话、提升情感分析准确性提供了可能。第三,使用大语言模型进行情感分析,响应速度与多数机器学习算法无异,耗时较短。除了准确性、可解释性和快速性三大指标之外,大语言模型的灵活性还让我们能够轻易实现针对特定对象的情感分析,需要调整的仅仅是表3中的提问方式而已。而对于传统方法而言,针对特定对象的情感分析一直是“老大难”问题。整体来看,相比传统的三种方法,大语言模型在政治传播研究中具有明显的优势。所以,本文尝试通过大语言模型完成对所有文本的情感分析。

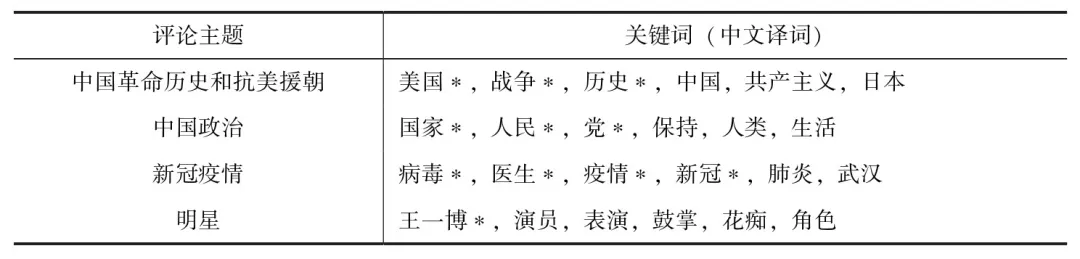

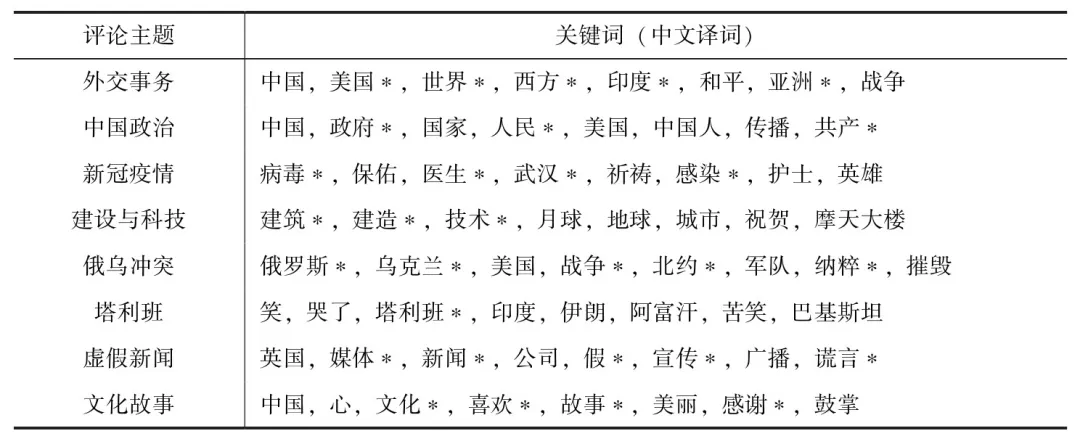

而对于主题分析,本文选用一种基于LDA算法的半监督模型Key ATM以提高可复现性。其在LDA算法的基础上,允许使用者提供一些关键词以界定需要寻找的主题,从而确保主题分析与研究问题相契合,也保证了各次主题分析之间的可比较性。为了找到合理的主题和关键词,本文首先在完整数据集上多次运行LDA算法,从而总结出数据集中的主要主题和关键词。之后,本文将这些主题和关键词输入Key ATM,获取各指定主题在文本中的分布情况。主题分析的结果如表4和表5所示,其中以星号(*)标记的词语即为LDA算法总结出的主要关键词。

表3 引导文心一言完成情感分析的背景对话

表4 主旋律电视剧评论中的主题和关键词

表5 电视新闻评论中的主题和关键词

四、分析结果

(一)情感维度

主旋律电视剧评论和电视新闻评论的情感倾向如表6和表7所示。对于中国主旋律电视剧,可以看出海外受众的整体态度是较为积极的,除抗美援朝主题电视剧外,各电视剧的评论中持积极态度者均超过六成,而持消极态度的评论绝大多数不超过三成。对于抗美援朝主题电视剧《战火熔炉》,情感积极的评论也接近半数,远多于情感消极的评论。典型的积极评论如:“If you want to see a good series like‘Band of Brothers’from a Chinese point of you,this is it.”平均而言,各电视剧下的积极评论数是消极评论数的4.86倍。

表6 主旋律电视剧评论的情感倾向

单位:%

表7 电视新闻评论的情感倾向

单位:%

与之相对的是,虽然海外受众对于中国主旋律电视剧的积极情感占比很高,但是他们的评论中没有如此高频地表达对中国的积极态度,持中立态度的评论基本占到五成以上。在所有主旋律电视剧中,只有混合主题电视剧《理想照耀中国》下的评论对华态度积极者过半数,其余在19%~45%。这可能是因为电视剧评论并不总是涉及中国,大多数评论其实并不蕴含对中国的情感。典型的整体情感积极但对华态度中立的评论例如,

即便如此,在表达出对华态度的评论中,积极评论平均而言依然达到消极评论的6.32倍,远超整体态度的4.86倍。对华态度积极的评论例如:“The film,in addition to being heart touching,has an invaluable historical value.It shows how the Chinese Communist Party,together with the people,builds a society where everyone can participate,enjoying the benefits of economic development...It would be great if the whole series was subtitled in Portuguese so that many Brazilians could becomepoliticized watching how a nation can be built.”上述数据和案例一方面表现出海外受众对于中国主旋律电视剧制作水平的认可,另一方面可能印证了主旋律电视剧对于中国国家形象的海外传播的积极意义。

即便如此,在表达出对华态度的评论中,积极评论平均而言依然达到消极评论的6.32倍,远超整体态度的4.86倍。对华态度积极的评论例如:“The film,in addition to being heart touching,has an invaluable historical value.It shows how the Chinese Communist Party,together with the people,builds a society where everyone can participate,enjoying the benefits of economic development...It would be great if the whole series was subtitled in Portuguese so that many Brazilians could becomepoliticized watching how a nation can be built.”上述数据和案例一方面表现出海外受众对于中国主旋律电视剧制作水平的认可,另一方面可能印证了主旋律电视剧对于中国国家形象的海外传播的积极意义。

在电视新闻的评论中,虽然积极情感仍然多于消极情感,但是两者的差距远小于主旋律电视剧的评论。在整体情感上,两家新闻来源的积极评论均占50%上下,消极评论也都在40%上下,积极评论数平均是消极评论数的1.18倍。在对华情感上,与电视剧评论类似,中立态度占了半数左右,而积极评论数平均是消极评论数的1.25倍,略高于整体情感的1.18倍。整体情感和对华情感都是积极的评论例如“Nice....,Good luck our beloved PBBM.Godbless the Philippines and China.Mabuhay!!!, 而整体情感消极的评论则例如

而整体情感消极的评论则例如 从三种情感态度的占比可以看出,相比电视新闻,电视剧的确能激发出较为强烈的积极情感,产生较少的消极情感,而新闻则更容易引起正反双方势均力敌的争论。这一结论对评论的整体情感和对华情感都适用,它凸显了电视剧与电视新闻在传播效果上的差异。电视剧是商业产品,对于吸引观众有天然的需求;电视剧也是艺术作品,引人入胜是一部优秀电视剧的应有之义。换言之,电视剧需要受众对剧集产生积极情感,从而完成“追剧”以至于给出好评。从吸睛到好评的全流程完成度,在相当程度上决定了电视剧的商业价值,也是剧组获得成功的重要判断标准。而本文所研究的主旋律电视剧,将其鲜明的政治表达通过艺术化的处理流畅地呈现在观众面前,激起观众强烈的积极情感,在评论区中获得了如潮好评且惠及了作为电视剧生产国和演绎对象的中国的国家形象,这正是这些电视剧优秀与成功之所在。相比之下,电视新闻不需要观众打好评,其收视率更多依靠的是电视台的权威与声誉而非新闻本身的吸睛能力。因此,电视新闻没有引起受众积极情感的实际需求。甚至有时,电视新闻还会为受众带来他们不愿接受或不喜欢的事实,而这可能正是一些长期浸润在欧美媒体环境中的受众在接触到中国电视新闻时所发生的情况。所以,电视新闻评论区中消极评论更多也就不足为奇了。不过,尽管电视新闻的评论区正反双方差距较小,但是整体而言,中国电视新闻在推广中国积极形象方面仍然掌握了主动权。

从三种情感态度的占比可以看出,相比电视新闻,电视剧的确能激发出较为强烈的积极情感,产生较少的消极情感,而新闻则更容易引起正反双方势均力敌的争论。这一结论对评论的整体情感和对华情感都适用,它凸显了电视剧与电视新闻在传播效果上的差异。电视剧是商业产品,对于吸引观众有天然的需求;电视剧也是艺术作品,引人入胜是一部优秀电视剧的应有之义。换言之,电视剧需要受众对剧集产生积极情感,从而完成“追剧”以至于给出好评。从吸睛到好评的全流程完成度,在相当程度上决定了电视剧的商业价值,也是剧组获得成功的重要判断标准。而本文所研究的主旋律电视剧,将其鲜明的政治表达通过艺术化的处理流畅地呈现在观众面前,激起观众强烈的积极情感,在评论区中获得了如潮好评且惠及了作为电视剧生产国和演绎对象的中国的国家形象,这正是这些电视剧优秀与成功之所在。相比之下,电视新闻不需要观众打好评,其收视率更多依靠的是电视台的权威与声誉而非新闻本身的吸睛能力。因此,电视新闻没有引起受众积极情感的实际需求。甚至有时,电视新闻还会为受众带来他们不愿接受或不喜欢的事实,而这可能正是一些长期浸润在欧美媒体环境中的受众在接触到中国电视新闻时所发生的情况。所以,电视新闻评论区中消极评论更多也就不足为奇了。不过,尽管电视新闻的评论区正反双方差距较小,但是整体而言,中国电视新闻在推广中国积极形象方面仍然掌握了主动权。

(二)主题维度

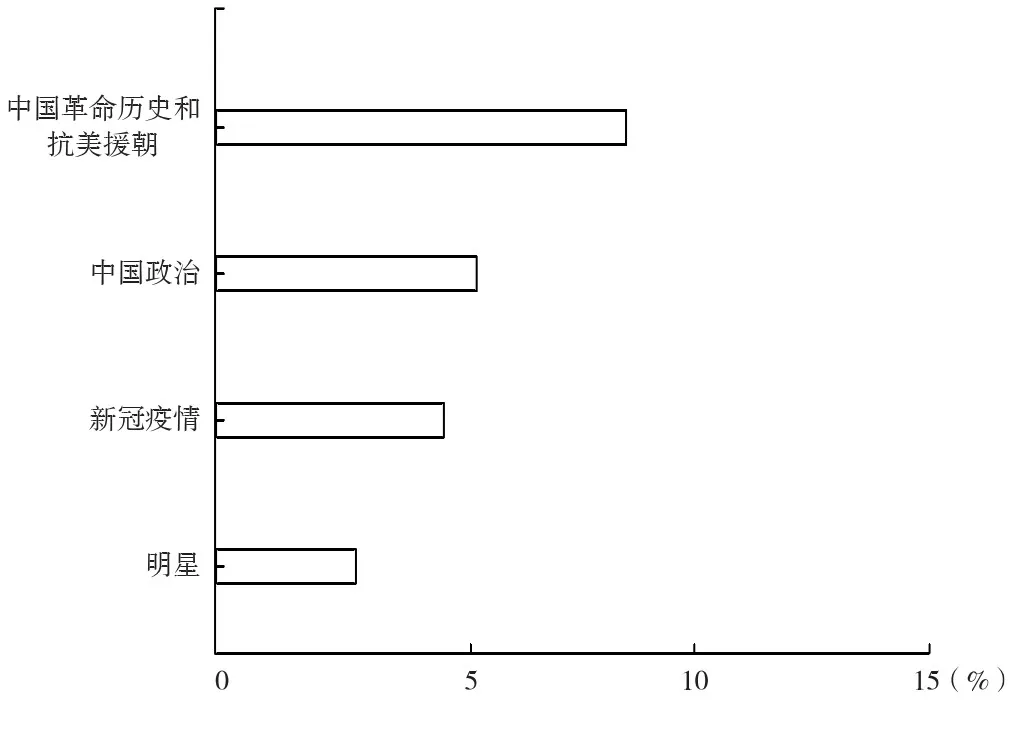

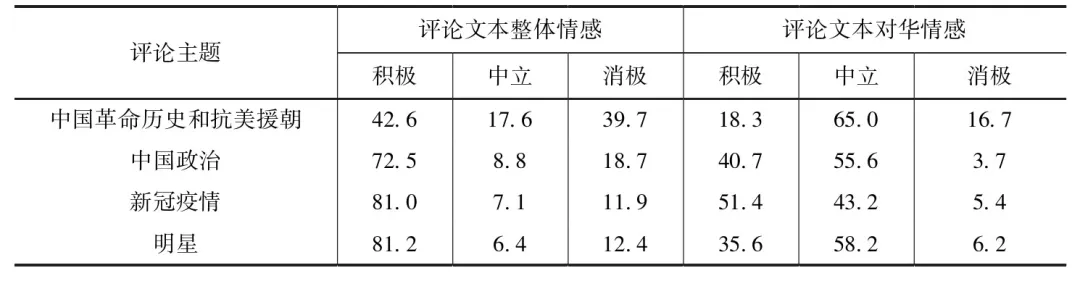

主旋律电视剧评论的主要主题及其在所有评论中的占比如图1所示,各主题中最常见的关键词如表4所示。一些占比较小但是数量庞大的零碎主题没有被纳入其中。此外,请求上传某种语言的字幕、表达对剧组和字幕组感谢的评论占比超过了30%,远高于其他主题。但是,由于此类评论并非进行涉华讨论,超出了本文的研究范畴,因此同样没有被纳入其中。从图1可以看出,有近一成的评论涉及中国革命历史和抗美援朝,其中尤以抗美援朝相关评论为多,这一点也体现在表4的关键词中。涉及中国政治和新冠疫情的评论占比大致相同,此外还有一些明星粉丝大量发送的加油助威的评论。总的来说,评论的主题与电视剧本身的主题有着明显的对应关系,说明电视剧的评论区基本会围绕剧情本身展开讨论。与表1中各个电视剧的外文评论数量相对照,可以发现电视剧剧集数量大致相同的中国革命历史和抗美援朝、中国政治两大主题,在评论数量上产生了明显差距。而电视剧剧集数量较少的新冠疫情主题(仅《在一起》共20集和《理想照耀中国》中的1集有表8展示了主旋律电视剧评论的整体情感和对华情感。可以发现,在涉及中国革命历史和抗美援朝这一主题时,海外观众较少表达积极态度,较多表达消极态度,这导致两种态度之间的差距并不明显。平台属性、受众对中国历史的认识水平等都可能是造成这种情况发生的原因。这一主题下对华态度积极的评论例如:“Very powerful speech!Precisely the reason why PVA fought the war.Unfortunately or fortunately,the US will never understand.”而在中国政治和新冠疫情两个方面,针对中国的积极情感都达到了消极情感的10倍左右,典型的对华积极评论例如:“This is CCP:whenever people need help,they always take the lead,whatever bad the situation.This spirit of sacrificing yourself for the good of the people is carved in the heart of CCPs,and it’s an oath for a lifetime.”除此之外,明星粉丝的评论在一定程度上拉高了评论区整体的积极情感水平,例如,“Wang Yibo amo todas tus actuaciones”,但是这些表述对于对华情感的积极影响则相对有限。

图1 主旋律电视剧评论中各主题占比

表8 主旋律电视剧下各主题评论的情感倾向

单位:%

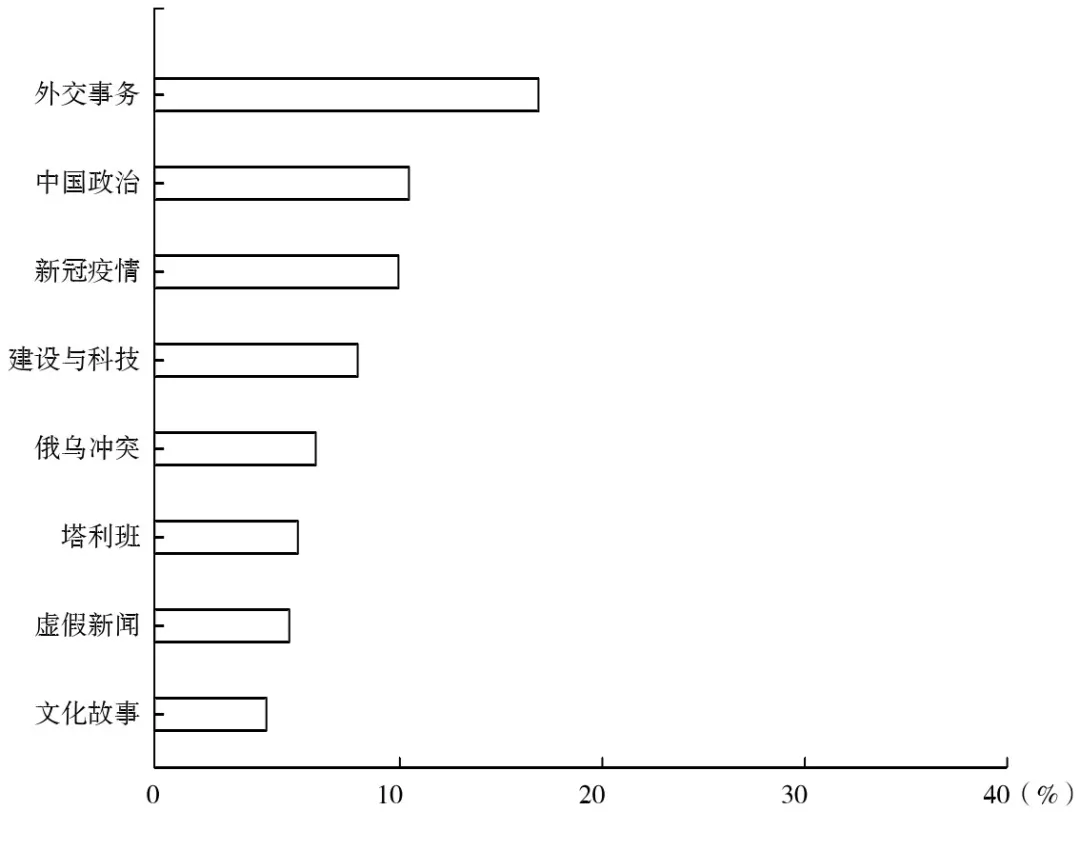

电视新闻评论的主要主题及其在所有评论中的占比如图2所示,各主题中最常见的关键词如表5所示。可以看到,电视新闻评论的主题大多紧贴时事,外交事务、中国政治和新冠疫情三者占据了评论数前三。考虑到俄乌冲突和塔利班等议题,时事类评论贡献了评论的半数以上。中国国内事务、科技和建设成就、文化相关议题也获得了大量关注。虚假新闻这一主题似乎与英国广播公司有着密切的关联,该公司的名称在这一主题的评论中被反复提及。此外值得注意的是,各主题在两家电视台的评论中的分布是不均衡的,例如,外交事务、俄乌冲突相关评论绝大多数出现在中国中央电视台的评论区中,而中国政治、新冠疫情等方面的评论基本只存在于中国国际电视台的英文频道的评论区中。这应当与两家电视台所倾向报道的内容有关。

图2 电视新闻评论中各主题占比

表9展示了各主题的电视新闻评论的整体情感和对华情感。除虚假新闻主题之外,积极情感都超过了消极情感,其中,文化故事、建设与科技、中国政治、塔利班四大主题积极评论占比较高,都接近或超过消极评论的1.5倍,这一比例远超其他主题。在对华情感方面,上述四大主题同样保持了积极评论对消极评论的接近1.5倍或以上的差距。典型的对于中国科技进步表达积极情感的评论例如:“Bravi.Èun bel risultato,frutto di un duro lavoro.Complimenti.”而中国文化主题下的对华积极评论例如:“中国は、アジアの中でも数千年の歴史があると言われていますが、中国は、大好きな国なので、これからも素晴らしい伝統が新たな時代へ受け継がれていくことを祈っています…”从这些数据可以看出,中国的文化传统、政治发展、科技进步和建设成就等都为中国“刷了好评”,为我国海外形象的提升做出了贡献。而海外媒体对中国的虚假报道确实不利于中国积极形象的建构。与电视剧下的评论相类似,电视新闻评论的主题也与新闻本身的主题高度相关,这在一定程度上给予新闻生产方通过调整不同主题新闻的占比以掌握“讲好中国故事”的主动权。

表9 电视新闻下各主题评论的情感倾向

单位:%

对比主旋律电视剧和电视新闻的主题,前者的评论更多涉及历史上的中国,包括中国革命历史和抗美援朝,谈及中国政治也更多是艰苦奋斗和改革开放。而电视新闻的评论则更多关注当下时事,主题的更新迭代较快。综合来说,主旋律电视剧传达了革命发展跌宕起伏而终有所成、面对疫情万众一心的中国形象,而电视新闻展现了一个政治有序、文化发达、科技进步、工程建设水平高超的世界大国形象。主旋律电视剧和电视新闻相辅相成,向海外受众传递了一个立体的中国形象。

五、讨论

党的二十大报告提出,“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”。本文以主旋律电视剧和电视新闻为研究对象,收集了海量评论数据并使用大语言模型和半监督算法分析了我国视频产品在海外平台建构中国国家形象的效果。从研究范围来看,本文突破了既有工作局限于特定时间段单一议题视频的缺陷,在44个月的较长时间跨度上选取了来源多样的代表性主旋律电视剧和新闻视频产品,实现了对国家形象建构效果较为全面的分析。从方法论角度来看,本文验证了大语言模型在政治传播研究中用于文本情感分析的可行性,也展示了半监督模型在主题提取方面的优势。从分析结果来看,本文发现了主旋律电视剧在激发受众强烈积极对华情感方面的优势,也呈现了电视新闻通过更多样的主题推广不同侧面的积极中国形象的效果,两者分别从情感强度和话题广度方面为我国国际形象的塑造做出了正面贡献。同时,通过评论的主题可以看到,我国视频产品在树立中国国家形象上更多采取“建构”策略,即通过展现中国良好的一面,如革命成就、建设成果、文化故事等,建构积极的中国形象。观察这些评论的对华情感可以看到,这一策略整体上是成功的。不过,在“解构”策略方面还有一定的提升空间,这一点可以从虚假新闻主题评论的对华情感中看出。

此前的研究发现我国视频产品在国家形象建构上的两大缺陷,即缺乏核心价值传播和缺乏必要的文化自觉。从本文所提取的评论主题来看,我国视频的海外传播正在逐渐克服这两大缺陷。主旋律电视剧并不吝惜展现中国革命历史和抗美援朝的事迹和伟大精神,在海外视频平台收获了大量点赞和积极评论,平衡了消极的声音。电视新闻也积极介绍我国政治要闻,同时展现我国发达的科技和深厚的文化底蕴。我国视频产品在海外平台上正以越来越自信的姿态实现真实、立体、全面的国家形象建构。

当然,还有一些本文未能涉及但仍然相当重要的问题有待进一步考察。第一,在电视剧和新闻视频的国家形象建构方面,同样的视频产品在不同地区的传播效果有何异同?发展中国家和发达国家受众接触中国电视剧与新闻视频后所关注的话题、所表露出的对华情感都有哪些特征?这些在今后的工作中需要回答的问题都能为我国的对外宣传工作提供重要参考。第二,视频平台及其用户特征对我国视频产品在海外建构国家形象的影响也亟待进一步研究。侯旭东和赵朋珂注意到You Tube平台会对创作者施加“隐形规训”,从而将平台的价值观和倾向性渗透到通过平台传播的每一条视频中,而此举会对我国的国际传播造成威胁。作为一家美国平台,You Tube对美国存在天然的倾向性。以本文为例,对于抗美援朝等主题的电视剧,You Tube评论区出现较多的负面情感可能就是平台属性所致。不过同时,该平台的大多数用户却并非美国用户。在本文所涉及的电视剧的评论区中,西班牙语、印尼语等小语种评论在所有评论中占据了大多数。对于这些非美国用户而言,You Tube仅仅是日常娱乐的平台,使用You Tube并不必然意味着对美国立场的倾向性,他们所留下的评论也并不会都顺应美国主流对华态度。所以,我们也能看到在大多数主题下,对华友好的态度仍然占据主流。整体而言,我们可以将You Tube视频下的用户评论理解为经过一层“美国滤镜”之后的海外视频平台用户整体态度。只是这一美国有色眼镜的镜片有多厚,颜色有多深,长远来看对我国国家形象海外传播的威胁有多重,仍需要进一步研究。

备注:全文引用及参考文献从略

引用参考

徐曳恺.主旋律电视剧与电视新闻在海外视频平台建构国家形象的效果研究[J].传播创新研究,2024,(01):171-189+224-225.

作者简介

徐曳恺,东京大学博士研究生,耶鲁大学麦克米兰国际与地区研究中心Fox Fellow访问学者,国家公派留学生,研究领域为网络空间政治传播。