《传播创新研究》是由武汉大学媒体发展研究中心(教育部人文社会科学重点研究基地)主办的学术集刊,以中国传播问题为出发点,“在场”地感知中国传播的难点、疑点与热点,创新重建交流与社会连接的传播行动,发掘比较视角下的传播智慧,进而激活传播创新的实践与理论发展,纾解人类交流的困境与无奈。本辑由健康传播、乡村传播、传播与社会、国际传播、智能传播五个部分组成,从不同角度分析了传播创新研究现状。

本次推送《大众文化如何塑造观众对新闻业的想象——基于十部影视作品的比较研究》,作者:张洋、孟英姿。

大众文化如何塑造观众对新闻业的想象

——基于十部影视作品的比较研究

张洋、孟英姿

摘要:本文通过对十部新闻业题材影视作品的豆瓣评论进行比较分析,发现影视作品通过使观众与剧中人物产生共情而影响观众对于新闻业的看法,对叙事的道德判断会直接影响观众解读倾向的分布结构。但观众对新闻业的态度并不会完全被影视叙事所主导,而是会结合自己的现实生活经验与文本的意义进行协商,采取的解读方式包括认同式解读、批判式解读和引申式解读三种类型,具体采用何种解读方式也会受到作品叙事主题和策略的影响。影视作品一方面引发观众对新闻业的思考,另一方面为观众提供表达关于新闻业的意见的机会,由此生成的评论话语通过影视文本的折射而指向现实中的新闻业表现,成为公共空间中元新闻话语的组成部分,共同参与确定新闻业的职业边界和使命。

关键词:新闻业;大众文化;道德判断;叙事策略;观众解读

新闻业在大众认知中有着丰富多样的形象与标签。在有些人眼中,记者是一个“铁肩担道义,妙手著文章”的伟大职业,为了公众利益而不懈调查,发掘真相。在另一些人眼中,新闻业是依赖流量的商业机构,采用不同方式吸引受众的眼球。绝大多数人没有机会亲临新闻编辑室观察,了解新闻业的真实状况,他们对于新闻业的认知与想象在很大程度上受到电影、电视剧、小说等大众文化作品的影响。近年来,有关新闻业题材的影视作品不断涌现,诸如《新闻编辑室》《我们与恶的距离》《匹诺曹》《聚焦》等影视作品中所呈现的有关新闻伦理、记者的职场经历、新闻业在社会重大事件中的行为与表现等情节,都曾引发公众的热烈讨论。观众在观看此类影视作品后,会对新闻业产生怎样的认知、想象和情感态度?是否会接纳作品中所传递的新闻业形象及其行业价值观?对这些问题的探索,不仅有助于我们思考数字化时代媒体公信力的构建机制,还可以进一步探究影视作品在公民教育和社会整合中的潜能。

一、文献回顾

电视剧、电影、综艺节目等大众文化作品已经全面渗透到当代公共生活之中,通过富有想象力的叙事形式让一般民众体验到不同社会群体的日常生活,重新定义了人们对于公共事务的理解。多数大众文化生产者致力于在作品中注入特定的道德前提(moral premise),即关于作品主题的价值预设,这些预设往往通过文本中不同人物的关键抉择与命运的关系来体现。文本创作者试图运用生动的故事感召受众,将受众引入故事情节,使之从虚拟人物的角度观察世界,最终使受众认同作品的道德观念。有研究发现,长期观看电视剧会影响观众对于人物的道德判断。为了能够充分激发观众的道德情感,流行叙事通常诉诸爱情、英雄主义等最受欢迎的主题,并且将特定的情节与公众普遍接受的价值观联系起来,以便受众可以清晰地辨别故事中不同角色的道德立场和情感状态。在光怪陆离的大众文化中,许多商业影视作品具有公式化的情节和定型化的人物,包含特定的叙事元素和主题。这类作品被称为类型影视,倾向于构建具有神话性的叙事,以弥合社会变迁所造成的冲突与分歧,维护社会主流价值观和意识形态。

关于新闻业题材的影视属于类型影视的常见种类,通常围绕记者、故事、编辑和爱情等元素之间的互动而展开。美国学者 Ehrlich 认为,通过对新闻竞争的描写,电影塑造出一种关于新闻业的神话:媒体处于社会的核心位置,记者的个人和职业角色可以协调,媒体的公共服务和盈利目标能够齐头并进,客观、科学的方法可以发现真相。Ünal 对三部影视作品的考察发现,记者的作用可以归结为“追逐头条”和“寻求真相”两大类别,关于记者职业、个人生活和性别气质的刻板印象仍然延续,新闻业的经典价值观也被再次强调。这些影视作品不仅是对现实新闻业的描摹和再现,还借助符号力量建构“理想中的新闻业”的话语实践,向公众传授新闻业在社会生活中发挥的作用。

既有研究大多聚焦影视文本的分析,关注文本塑造了怎样的新闻业形象。但文本的虚构世界只有进入受众的现实世界,才能发挥其潜在的道德功用。按照符号学家艾柯的区分,流行剧属于“开放性文本”,文本的意义并不能被作者锚定,而遍布着缝隙和空间,允许观众引入丰富的解读资源进行多样的解读。观众对流行剧的解读受到自身感性和主观反应的控制,而非来自对文本的仔细分析,同时观众自身的生活体验、价值倾向和知识结构,也都会影响对大众文化文本的解读方式。例如,对英剧《加冕街》的接受分析发现,观众对剧中婚姻关系的解读会受到观众自身爱情经验的影响,呈现从犬儒主义到浪漫主义的不同集群,碎片化的文本中包含矛盾的解读偏好。Zoonen 研究了观众对于《白宫风云》等政治题材连续剧的评论,发现观众经常借助剧中情节来评论现实生活中的政治制度,由此激发的观众反应可以被归结为反思政治困境、评判政治家表现、表达政治理想和描述政治现实四类。

近年来逐渐有研究者关注观众对于新闻业题材影视作品的反馈和评价,尝试从经验材料出发,探究此类作品的社会意义。Peters 研究了观众对《新闻编辑室》的评论,发现观众以讨论虚构作品为契机,质疑现实生活中高度政治化的媒体表现,进而重申对于新闻业的理想期待。Koliska 和 Eckert 则将焦点置于职业记者对《新闻编辑室》的讨论,发现美剧对于新闻职业的理想主义描述,威胁到记者作为阐释社群的自我叙事,因此记者在发表评论时会指出电视剧的描述与新闻业现实不符,并尝试以自己的方式面向公众塑造职业合法性。张洋研究电影《华盛顿邮报》的评论发现,观众会运用自己的知识储备积极阐释电影的意义,与此同时,宏观的社会政治语境也会制约个体的意义解读。

上述研究从不同角度对新闻业题材影视作品的接受问题进行探索,但既有研究均聚焦个案,难以从中提炼出更具普遍性的机制,未能揭示观众与影视文本协商建构新闻业意义的多元面貌。本文拟在既有研究的基础上,探究如下问题:观众在观看新闻业题材的影视作品后形成的关于新闻业的想象,与影视文本的道德判断和叙事技巧之间具有怎样的关联?

二、研究对象与研究方法

本文旨在考察中国影视观众对于当代较具影响力的新闻业题材影视作品的观看反应,因此采用三个原则作为选取影视文本的标准:

作品在 2012~2021 年播出,能够体现大众文化场域对于新闻业的最新表征;

作品以展现或反思新闻业为主题,而不仅将新闻业作为点缀剧情的次要角色;

作品具有相对广泛的观众群体和社会影响力,以大众影评网站豆瓣上标记“看过”的人数多于 5000 人为标准。

基于这三个原则,研究者最终选择的作品包括《搜索》《夜行者》《聚焦》《华盛顿邮报》《真相》5 部电影,及《我们与恶的距离》《匹诺曹》《演播时刻》《新闻编辑室》《报社》5 部电视剧。从生产模式和文本风格来看,10 部影视作品都属于高度类型化的流行影视作品。其中,《搜索》由中国大陆制作,《我们与恶的距离》由中国台湾地区制作,《匹诺曹》由韩国制作,《演播时刻》《报社》由英国制作,其余 5 部作品均由以美国为主制作,样本作品的制片国家/地区的分布相对多元。

本文的素材拟聚焦普通观众在观看影视作品后的阐释,而非专业影(剧)评人的解读,因而决定选取大众影评网站上的影评进行分析。豆瓣于 2005 年创立,是国内最早可对电影进行评分的网站,豆瓣评分被大众奉为判断影视作品质量好坏的重要依据。研究者把 10 部作品的豆瓣评论作为具体研究对象,根据“热门”程度对评论排序,收集每部作品点赞数较多的前 30 条短评和前 10 条剧(影)评作为分析对象,总计收集到 400 条热门评论。这些评论清晰地展现了观众在自然状态下观看影视文本后产生的反应,并作为一种不仅关乎电影文本,也关乎新闻业意义的话语直接介入公共生活之中。

为了考察影视叙事与观众解读之间的关联,研究者反复观看了选取的 10 部作品,熟悉文本的叙事主题、情节和人物形象,进而将剧作中呈现的新闻业总体形象划分为正面、负面和中立三种。两名研究者各自独立对 10 部作品进行归类,两人归类结果完全一致:《新闻编辑室》《聚焦》和《华盛顿邮报》3 部作品将新闻业当作公共利益的坚定捍卫者,作品中的新闻从业者大多以揭露真相为己任;《搜索》《夜行者》《匹诺曹》《我们与恶的距离》都将反思新闻业作为重要主题,影片中媒体机构热衷于制造噱头获取流量,记者的行为对无辜者造成伤害,并面临良心的谴责和行为的反噬;《报社》《真相》《演播时刻》采用中立的现实主义视角,着重展现媒体机构和新闻记者在操作报道时的具体流程以及面临的困难,在赞赏记者追逐真相的努力的同时并未回避记者犯的错误以及媒体机构在现实压力面前的妥协。

接下来,研究者首先对影评文本进行内容分析, 通过开放式编码提炼每条评论的主题,总计识别 10 种次级主题:感叹新闻媒体的强大力量,歌颂新闻理想,指责新闻从业者的不当行为,对媒体的信任度下降,表达对媒体的理想期待,反思媒体不当行为的深层根源,反思一般受众的行为,为新闻教育和新闻从业者提出建议,感慨新闻从业者面临的困难,质疑影视作品中呈现的媒体形象。研究者对 10 种次级主题之间的关系进行整合,将其归纳成歌颂新闻理想、反思新闻业表现和质疑新闻业表征三种核心主题类目,并将全部 400 条影评分别归入这三种核心主题类目,每条评论只归入一种类目中,勾勒出观众反应话语的总体分布状况。

接下来,研究者针对经逐条细读选取的 400 条影评文本,分析其中显现的观众情感反应与解读倾向,考察观众解读与作品的道德判断和叙事策略之间的关联,进而探究流行叙事对于新闻业公共形象的塑造机制。

三、研究发现

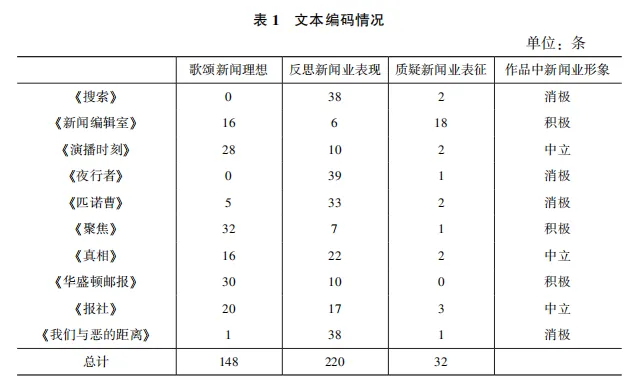

研究者根据上述原则对全部 400 条影评文本进行编码, 结果如表 1 所示。

从编码结果可见,观众在观影后对新闻业的认知与评价直接受到影视文本主题的影响,随着作品倾向的不同而发生改变。《夜行者》《我们与恶的距离》《搜索》《匹诺曹》4 部作品以反思新闻业表现为主题,较多呈现新闻业负面形象,由此而衍生出的 160 条热门评论中有 148 条在批评影视作品和现实中的新闻业表现,占比为 92.5%。而在《华盛顿邮报》《聚焦》《新闻编辑室》3 部以坚守新闻理想为主题、展现新闻专业主义(歌颂新闻理想)的影视作品的评论样本中,则有 65%的评论重点讴歌新闻理想与新闻自由,表达对理想新闻业的致敬与期待,以反思新闻业表现为主题的评论仅占 19.17%,此外还有 15.83%的评论对于作品中呈现的新闻业形象提出质疑,基本集中在《新闻编辑室》这部虚构剧情的作品。

相比之下,《报社》《演播时刻》《真相》3 部作品呈现的新闻业形象较为中立,因而评论类目主题分布也相对均衡,53.33%的评论歌颂新闻理想,40.83%反思新闻业表现,5.83%质疑新闻业表征。

定量分析结果展现了观众的解读倾向与叙事的道德判断之间的结构性关联。在此基础上,研究者对全部观众评论话语进行质性文本细读,发现观众对故事价值观的接受方式包含三种理想类型,依次是认同式解读、批判式解读与引申式解读,以下将分别展开论述。

(一) 认同式解读

关于新闻业题材的大众文化叙事被视为新闻业神话的主要缔造者,经常讲述记者顶着强权压力独立开展调查,最终成功发掘独家新闻、推动新闻自由事业的故事。与此同时,批评媒体不择手段追逐发行量和收视率也是新闻业题材影视作品和文学作品的常见主题,此类作品有时被称作新闻业的“看门狗”,代表公众监督媒体的表现。无论是褒还是贬,创作者都为这些流行作品注入了明确的道德判断,试图提出关于新闻职业伦理和新闻业社会角色的规范性命题,并通过生动鲜活的叙事感染观众,影响公众对于新闻业的态度。

通过对 10 部作品评论话语的定量和定性分析,研究者发现最典型的评论话语可以被归入认同式解读的范畴,即观众受到叙事情节的感召,在应然层面认同影视作品关于新闻伦理的构想和判断,在实然层面认同影视作品对于新闻业的再现与现实情形大致相符,从而在潜移默化中将其缝合进作品的叙事结构里,接受了影视作品所输出的价值判断,并以此作为审视现实中新闻业表现的标准规范。此类观众的解读话语与影视作品的道德判断高度契合,主要围绕“歌颂新闻理想”和“反思新闻业表现”两大类别展开。

1. 歌颂新闻理想

以歌颂新闻理想为主题的评论占到评论总数的 37%,这类评论绝大多数属于认同式解读,并且主要集中在《聚焦》《华盛顿邮报》等以正面视角描绘新闻业,展现媒体负责任形象的作品上。《聚焦》和《华盛顿邮报》都源自真实事件改编,前者讲述了《波士顿环球报》从事调查性报道的“聚焦小组”合力揭露教会性侵丑闻的故事,后者则再现了《华盛顿邮报》为披露美国越战真相而与政府抗争的历程。两部电影都高调宣扬新闻专业信念,影片中记者团结协作、勇抗强权的行为令许多观众为之触动,称片中记者“笔笔如刀,字字如铁”,“电影的魅力让从事新闻工作变得无比神往”。《聚焦》中的台词“报道这样的故事,就是我们选择这一行业的原因”以及《华盛顿邮报》中的台词“新闻是为被统治者服务而非统治者”被观众在评论中反复提及,表达对新闻理想的赞许。

影视作品为观众带来的不仅是抽象理念的感召,还在于将这些抽象的道德观念置于具体的实践情境中,使之真切可感,并通过剧中人物生存境遇的跌宕,让观众体验到各种不同的伦理动机和利益诉求之间的激烈冲突。多数关于新闻业的影视作品会详尽地展现记者开展调查、联系采访对象和新闻编辑室讨论的鲜活场景。例如,在《聚焦》中,为了发掘教会当年的真相,记者们在各个场所不分昼夜地查阅卷宗档案,使观众赞叹“这是对新闻专业主义精神的坚持”。沉浸在剧情之中的观众,倾向于将情感带入片中新闻从业者的角色,跟随从业者的视角逐步揭开真相。当故事中的新闻媒体成功地克服困难完成报道时,观众心中被延宕的理想期待也终于得到满足,由此释放出强烈的情感力量,为新闻业取得的成就欢呼鼓舞。这种积极的情感随后又会转化为观众对于新闻业理想角色的思考,认为“只有媒体,才能将沉睡于档案之中的罪恶放在阳光之下”,并以影视作品中的故事为典范,鼓励现实中的新闻人为了实现正义而努力。

2. 反思新闻业表现

此前有研究发现,观众会强烈地回应戏剧中不道德的行为,由此激发出的共享情感可以促进价值观的整合。以批判新闻业为主题的影视作品,通常会采用高度戏剧化的情节编排以渲染媒体人的冷酷和功利, 通过美好生命的逝去和无辜家庭的破碎展现新闻业追求流量的恶果,激发观众对于新闻伦理失范行为的愤怒,使评论文本中浮现出“唯收视率”“职业道德沦丧”“媒体暴力”“媒体杀人”等激烈的谴责声音。

《夜行者》《搜索》《我们与恶的距离》《匹诺曹》等作品都将批判的锋芒指向媒体被流量逻辑裹挟的现象。《夜行者》中的主角摄影记者为了争抢头条而不惜害死自己的实习生;《搜索》中的社会新闻记者陈若兮为博眼球对“不让座事件”进行大肆报道,导致当事人叶蓝秋跳楼离世。头条新闻背后的黑手与鲜血激发了观众的愤慨之情,许多评论带着强烈的情感色彩谴责新闻业,例如感叹“头条新闻看来像从牲口嘴里抢出来,沾着黏稠的唾液”,将媒体斥为“杀人于无形的刽子手”。

在电视剧《我们与恶的距离》中,媒体为抢时效报道假新闻、在未经证实的情况下现场直播抓捕等行为,同样招来大量批评与讽刺:“出现了失实报道怎么办?没关系,反正更正一下就好。”韩剧《匹诺曹》中表达主题的著名台词“可无论是匹诺曹还是记者都应该明白,人们会无条件相信他们所说的话,所以,他们应该明白他们所说的话比其他人的杀伤力更大,他们应该谨慎再谨慎才对”在观众评论中频繁出现,成为公众评判媒体表现的伦理依据。

(二) 批判式解读

总体而言,虽然观众在观看影片后对新闻业的看法明显受到影视文本的道德判断和叙事策略的引导,但仍有部分观众拒绝被文本的叙事结构轻易裹挟,不会全盘接受影视作品所呈现的新闻业形象,而是在观影时保持疏离和批判的理性态度,审视影片对于新闻业的再现是否与自己既有的生活体验和价值观念相一致。如果认为影视作品对于新闻业的描绘与现实情况不符,这类观众就会进行对抗式的解读和表达,质疑表征过程本身造成的扭曲失真。

这类质疑的声音大多出现在以正面基调歌颂新闻理想的作品的评论中。例如美剧《新闻编辑室》以热烈的理想主义情怀歌颂新闻业的使命和新闻人的坚守,剧中人物常常在对话和演讲中慷慨陈词,抨击新闻界的沉疴旧疾,反抗资本逻辑对于新闻业的支配,用华丽的戏剧性方式传达新闻专业主义的信念。不少观众看完后并不买账,直言这些场景“太假、太做作”“过于理想化”,认为剧集虽然不乏娱乐价值,但剧情描写的说教色彩浓重,放大了媒体的功能,过度美化新闻从业者,“被奉为教科书什么的还是算了吧”,提醒他人“千万不要把新闻媒体想象得太神圣,社会变革和体制推进绝对不是主要靠电视演播室里的这帮人”。

电影学者麦特白指出,故事中不真实的情节和前后矛盾的人物性格会为老练的观众提供反抗文本之道德寓言的机会。在《新闻编辑室》的 40 条热门评论中,有 18 条在质疑作品对于新闻业的表征,超过了“歌颂新闻理想”的评价数量。这些质疑的声音大都指向作品架空的背景设定、夸张的表达手法以及对于新闻业的溢美之词。当故事的真实性经不起质疑时,影视作品试图传达的新闻理想自然也难以令观众信服。相比之下,《聚焦》和《华盛顿邮报》这两部基于真实事件改编的电影,虽然叙事仍然对历史细节进行了一定程度的重组,夸大了新闻业实际发挥的作用,但总体框架并非虚构。两部作品的热门评论中只有 1 条对片中的新闻业形象提出了质疑,与《新闻编辑室》形成鲜明对比。

另外,《夜行者》《匹诺曹》《搜索》《我们与恶的距离》等旨在反思新闻伦理的影视作品对媒体机构日常工作的展现同样与现实颇有出入,普遍运用大量夸张的表现手法来刻画新闻从业者对新闻伦理和公共道德的破坏,其中《匹诺曹》甚至引入女主角一说谎话就会喷嚏不止的童话寓言式设定,以讽刺媒体机构对于新闻真实性的背离。但这几部作品的热门影评中很少提及作品对新闻业的刻画失实,观众往往默认影视作品中新闻业的负面形象,并沿着影视作品所传递的批评路径,结合自身经验与现实案例继续表达对新闻业的不满与鄙夷,指责新闻业种种乱象及其造成的危害。在研究者收集的评论中,没有一位观众对相关影视作品对新闻业的消极描绘表达抗议或者提出严肃的辩驳。

(三) 引申式解读

上述迥异的情形,源自部分观众早在观看作品之前,便已形成了关于新闻业的情感倾向。这类观众会选择性地接受与自己倾向相符的故事细节,同时以影视文本中的人物和故事为案例,借机阐发自己关于新闻业的看法。引申式解读的情感倾向通常与故事文本的倾向较为相似,但这种相似性源自其与本身立场的契合,而非受到文本叙事结构的感召,由此生成的解读话语也会与文本保持疏离。

另外,有别于批判式解读主要关注文本的真实性与合理性,引申式解读话语只是将文本作为由头,重点在于讨论现实中的新闻业表现。由于大众传媒机构的强大影响力早已渗透公众的日常生活,而现实中屡见不鲜的新闻伦理失范行为使许多观众对新闻业心怀不满。因此,引申式解读大多出现在以消极形象刻画新闻业的作品中,这些文本对媒体伦理的辛辣反思为观众提供了丰富生动的素材和标靶,以供其批判现实中的媒体表现。例如,不少观众认为《我们与恶的距离》中负面的媒体形象十分写实,称“剧里没有说错……现实社会中也有很多媒体记者整天胡说八道,为了博人眼球自己的底线完全没有了”,表示“标题党、虚报假报、恶意报道……SBC News 这些行为完全就是当下大多数公共媒体的所作所为”。电影《夜行者》上映后不久恰逢《深圳晚报》记者蹲守医院太平间报道姚贝娜去世事件,因而也有观众借电影人物讽刺现实,直指“Jake(影片男主角)在本片中扮演了《深圳晚报》的一名记者”。

除了表达批评、讽刺之外,《报社》《真相》《演播时刻》等采取中立写实视角描绘新闻业日常工作状态的作品也会引发观众的现实联想。例如,在英剧《报社》的评论中,许多观众将剧情中展现的严肃媒体和泛娱乐化媒体的理念角力,与现实中的媒体生存状况联系起来,感叹“日渐萎缩的纸媒生存空间,让理想与现实的 PK 越来越惨烈。理想是严肃媒体是社会的良心,而现实是娱乐化媒体过得更好”。通过现实的参照,采取引申式解读的观众还会进而探讨新闻伦理问题的根源。例如,《搜索》和《我们与恶的距离》等作品将网民对新闻报道的跟帖评论呈现给观众,揭示了公众在网络暴力中的推波助澜,因此会引发观众的反躬自省,意识到“不能将锅全部推到媒体身上:是电脑前的键盘战士与千千万万个缺乏基本判断、人云亦云的受众,一步步助推了大众传媒的混乱与喧嚣”。

四、总结与讨论

本文尝试将受众研究的问题与方法引入新闻权威建构的理论脉络,基于经验材料考察影视作品等大众文化作为一种“中介化的新闻想象”如何塑造公众对新闻业的态度。通过对十部新闻业题材影视作品的豆瓣评论进行比较分析,研究发现影视作品运用娴熟的叙事结构将观众带入故事中主要角色的视角,使之与剧中人物产生共情,进而通过诉诸情感而非理性的方式影响观众对新闻业的看法。

影视作品对于新闻实践的道德判断会直接影响观众解读倾向的分布结构:如果叙事聚焦于新闻从业者不畏强权、寻找真相的过程,那么观众的评论也以歌颂新闻理想居多;如果叙事侧重展现新闻报道给无辜者带来的伤害,那么观众评论几乎一边倒地谴责新闻业的冷酷无情;如果叙事以中立视角呈现新闻工作的日常状态,那么观众评论的主题分布则介于二者之间。但作品的叙事并不能完全主导观众对于新闻业的评价,部分观众会跳脱文本营造的神话叙事,结合自己的现实生活经验与文本的意义进行协商。观众对影片文本的解读可以归为认同式解读、批判式解读和引申式解读三种理想型。在三种类型中,文本的叙事结构和价值观念对观众的影响依次递减,而观众表现出的能动性则依次递增。

采取认同式解读的观众对文本叙事结构的卷入度最高,沉浸在文本营造的想象中,受文本价值观的影响也最为明显,会将影视作品中记者的行为视为新闻职业的正面典范或是反面教材。采取批判式解读的观众则拒绝被作品的道德话语所裹挟,转而从自己既有的知识储备出发进行判断。采取引申式解读的观众以更加积极的姿态,将虚构故事与现实中的新闻业表现进行参照,并且援引故事情节和人物来佐证自己预先认定的观点。由于人们对现实中的新闻媒体大多抱有疑虑,因此更倾向于以批判式解读来审视那些歌颂新闻理想的影视作品,认为情节过于矫饰造作,夸大和神化了新闻媒体的功能。另外,批评新闻业的影视作品更容易激发观众的引申式解读,使观众勾连起耳闻目睹的新闻伦理争议,结合故事剧情对新闻媒体进行谴责。

此前研究者对于影视作品在新闻权威塑造过程中扮演的角色,大多持有一种效果论的简化假设,即认为大众叙事与受众的道德倾向之间具有可预测的因果关系。但本文对经验材料的分析,更加支持美学理论家卡洛尔提出的“澄清论”假说,即认为叙事并非将新的道德命题施加于受众,而是为受众提供机会,使之可以将自己的道德知识和道德判断力应用到具体的情形中。影视作品构成了一种生成性的元新闻话语,通过动情的叙事将一系列关于新闻伦理和新闻理念的争议性命题带入公共领域中,引发观众思考新闻业在公共生活中扮演的角色,并且为观众提供适当的机会,使之借以表达关于新闻业的意见。无论是讴歌赞美还是批评讽刺,这些激浊扬清的声音最终都汇流成对于现实中新闻媒体的规范性诉求,为新闻从业者带来压力和动力,共同参与确定新闻业的职业边界和使命。

同时,本文的研究还发现可以与大众文化的接受研究进行对话。在经典研究中,利贝斯和凯茨区分了观众对电视剧的两种解读方式:参照性解读会将故事与现实等同起来,而批评性解读则会关注故事本身的合理性,此后的经验研究大多围绕这一框架展开。本文一方面根据观众解读与作品叙事结构的卷入度,将参照性解读进一步区分为认同式解读和引申式解读;另一方面对批判式解读的运作机制进行更加深入的分析,发现相比纯属虚构的作品,改编自真实事件的作品所承载的道德观念更容易得到观众的认同。同时,作品的道德观念能否得到观众的认可,取决于作品所描绘的图景是否与观众的日常生活经验相符。这一发现可以拓展到更广泛题材的影视接受研究中,帮助我们思考如何利用影视作品促进社会主流价值观的整合。

备注:全文引用及参考文献从略

引用参考

张洋,孟英姿.大众文化如何塑造观众对新闻业的想象——基于十部影视作品的比较研究[J].传播创新研究,2024,(01):144-156+222-223.

作者简介

张洋,华东师范大学传播学院讲师、武汉大学媒体发展研究中心研究员,研究领域为新闻社会学、比较新闻学;

孟英姿,杭州掌玩网络技术有限公司职员。