《传播创新研究》是由武汉大学媒体发展研究中心(教育部人文社会科学重点研究基地)主办的学术集刊,以中国传播问题为出发点,“在场”地感知中国传播的难点、疑点与热点,创新重建交流与社会连接的传播行动,发掘比较视角下的传播智慧,进而激活传播创新的实践与理论发展,纾解人类交流的困境与无奈。本辑由健康传播、乡村传播、传播与社会、国际传播、智能传播五个部分组成,从不同角度分析了传播创新研究现状。

本次推送《慢从何来:城市漫游者的身体移动与地方感塑造》,作者:刘汀芷。

慢从何来:城市漫游者的身体移动与地方感塑造

刘汀芷

摘要:身体是日常经验和活动的中心,城市漫游实践的兴起意味着需要重新审视身体在场对于塑造城市地方感的意义。本文使用质性访谈法,对20名城市漫游实践的参与者进行半结构访谈,以探讨身体行走和感官感知如何改变人与城市的联结方式,进而如何重塑城市地方感。研究发现,漫游者主张以身体为媒介进入城市,以触达真实的在地经验,在行走时,他们的感官体验和对城市的时空感知交织在一起,相对缓慢的身体移动能够再造城市的时间节奏和空间秩序。此外,身体在场能够为城市漫游者带来独一无二的地方感体验,因而,漫游者对城市地方的媒介化生产更像是一场“诗性创作”,真实的视觉文本和抽象的象征文本都被共同调动到地方经验的书写中。

关键词:城市漫游;地方感;可沟通城市;媒介化社会

现代城市是由社群关系、通信交通、文化生态等要素共同编织而成的复合型空间,是“一个地理网状物,一个经济组织体,一个制度的过程物,一个社会战斗的舞台,以及一个集合统一体的美学象征物”。Citywalk 即城市漫步,起初被视为一种新型旅游方式,“从历史、地理、人文、风俗各个方面感受城市鲜活的生命力”。如今,Citywalk 已然不仅仅是昙花一现的流行现象,而是成为在日常生活中感知城市空间、塑造在地经验、培养城市地方感的社会实践。

我国学者提出建设“可沟通性城市”的理念,探讨如何构建“有共享的文化认同的社会共同体”。“可沟通性城市”强调人在城市中的体验方式、生存方式、存在方式,并且主张将传播视为人类生存方式和城市构成基础,“各类主体通过信息传递、社会交往和意义生成等多种传播实践活动,实现城市的多元融合、时空平衡、虚实互嵌和内外贯通”。城市共同体的建构依赖和谐的人地关系,以 Citywalk 为代表的城市漫游实践勾勒出人地沟通的新型模式。本文旨在探讨城市漫游者的身体行走如何塑造城市地方感,揭示身体移动、媒介书写、地方感塑造这三者之间的互动对构建“可沟通性城市”的意义所在。

一、文献综述

(一) 媒介化社会中的地方感

地方是人文地理学研究的重要面向。地方不仅囊括山川、湖泊、河流等客观性的地理要素,而且包含人的生理认知、时空体验等主观性的经验知识。地方感(sense of place),是地点的主观维度,是人地互动的情感产物。人的生命周期、日常居住的体验、对地方的感官认知,以及对地方知识的学习都会对地方感产生影响。城市的空间概念往往是由一些相关的地点组成的,诸如街区、商业中心、市中心等,正是由于这些地点之间的相互组合,人们对于城市空间才有实质性的感知。

现代媒介越来越嵌入地方感的塑造中,媒介地方感成为地方感在数字媒介时代的延伸。媒介地方感关注媒介如何再造地方的议题,此概念具体指经过媒介手段中介后产生的地方意向、地方图景,以及人、地之间的情感模式。当下,数字媒介成为用户获取地方感的中介手段:对于外地游客而言,在线影像成为构筑城市空间的重要载体;短视频影像是他们了解、想象、体验一座城市的基点。对于本地居民而言,支付宝、美团、大众点评等在日常生活中的媒介实践是培养地方感的核心要素,并且,他们同样能借助视听化的媒介手段言说地方的价值,由此生发出自觉的身份认同和地方认同。

如今,伴随着移动媒介的位置性转向,虚拟移动和实体移动的实时交织成为常态,有形的地理地址与虚拟的地点空间展开互动,移动媒介正在改写人与城市空间的接触方式,以位置媒介为中介的媒介漫游成为人与城市的新型互动方式。总体来看,媒介逐渐嵌入城市地方感的运作逻辑中,媒介技术通过调节人与地方之间的认知、情感、实践关系,使地方成为可观、可感、可传播的经验实体。

然而,上述研究过于强调媒介技术手段之于塑造地方感的作用,忽略了身体参与对地方感知的重要性。在媒介化社会中,尽管数字媒体在塑造地方轮廓和城市景观中发挥不可忽略的作用,但是个体依旧是从以身体为媒介出发来感知周遭环境的,身体和感官是日常经验和活动的中心。正如段义孚所言,人类可感知的对象与身体的大小、感觉器官的灵敏程度、可感知的范围,以及主观意图之间相匹配。以媒介为中心的地方感研究无法对当下正在悄然兴起的城市漫游实践做出解释,同样也无法揭示经由身体参与而生成的城市地方感具有何种特征。由此可见,仍有必要将身体的视角带回到地方感的研究中。

(二) 以身体为媒介的地方感

身体是感知环境的媒介。梅洛-庞蒂将身体确定为知觉和行动的主体,身体是进入熟悉的周遭环境的手段,而不是完全受空间思维支配的,身体的运动机能可以为主观经验提供意象认知。就身体和空间的关系而言,人以身体的存在形成了一种空间图示,周围的空间会随着身体模式的改变而改变,客观空间也彰显着身体的价值观。在此基础上,段义孚更进一步讨论了身体移动和地方感之间的关系。人因身体的移动而产生空间感,即便是对襁褓中的婴儿而言,从平躺到坐起时的身体位置变化也预示着视野的新拓宽。对于漫游者而言,城市行走的体验是以身体为导向的体验。

身体的移动方式和感知方式与地方感密切交织。地方在空间上有着多样化的表现方式,房间、社区、城市等都可以成为生成地方感的空间单元。地方是身体短暂停顿的空间,身体的停顿有可能使一个地方成为感受价值的中心。漫游者是以行走的方式穿梭在城市中的,相较于其他借助交通工具的出行方式,身体行走是更加缓慢的移动,并使步行者在更多的城市空间中停留成为可能。此外,步行是一种会基于城市中不同的时空秩序而调整步伐节奏的身体实践,节奏缓慢的步行具有挑战甚至打破城市旧有的时空秩序的潜能。值得一提的是,不同城市具有不同的步行风格与惯例,这往往与步行者的身体感官以及城市本身的物质和地理属性存在紧密的联系。总体来看,以身体为媒介的漫游实践能够重新认识城市空间,发掘地方的潜在价值。

对于在城市空间中的游荡者而言,在身体行走的过程中,城市、空间、地点不再是空洞概念或物质实体。这意味着,除了地方的地理结构外,需要关注行走实践在城市漫游者身上所激发的情感维度。就人与地方之间的联结方式而言,步行实践是基于对城市的文化或记忆产生共鸣的产物。已有实证研究表明,在城市空间中,行走是提升居民社会融入、增强社会互动的日常实践。例如,相比采用汽车等其他代步工具,日常生活中的步行能够加深对城市的理解和依恋。由此可见,身体在场是人、地产生情感联结的重要向度。

Citywalk 是一种城市漫游实践。当漫游实践再度回归大众的视野时, 需要在媒介化社会中,重新思考行走的身体之于塑造城市地方感的意义所在。本文对这场兴起于 2023 年前后的城市漫游实践进行考察,旨在将身体在行走过程中的感知和经验带回到对城市地方感的研究中,主要探讨三个问题:相较于以往,城市漫游者进入城市的方式有何不同?以身体为媒介的感知方式如何重塑城市的时空体验?同样是对城市空间的再现,有关城市漫游的媒介文本有何特殊性?

二、研究方法

本文采用质性研究方法。在研究前期,研究者基于自媒体平台展开田野观察。早在 2023 年初,有关记录城市漫步经历的内容出现在微博、小红书、抖音等自媒体平台上。2023 年 7 月,豆瓣发起“城市街头漫游计划”,小红书发布“#Citywalk#我的散步影像”。上述内容均为本文提供了丰富的观察资料。

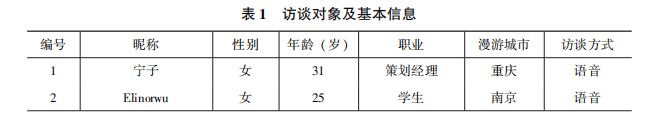

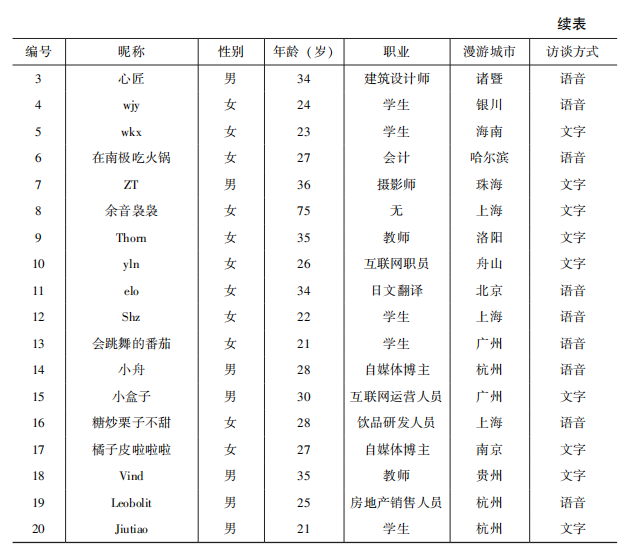

研究者基于前期观察,并在综合考虑受访者的年龄、职业、漫游城市这三个要素后,对 20 名拥有丰富城市漫游经历的受访者进行深度访谈,访谈以半结构化的方式展开,访谈时长在 40 分钟至 80 分钟不等。研究者鼓励受访者开放式地表达对城市漫步的感受,以及独特的城市漫游经历对获得城市地方感的影响。访谈对象及基本信息见表 1。

三、进入:以身体为媒介的人、城相遇

城市漫步始于人与城市的相遇。人与城市相遇的方式可归纳为两种:依赖媒介在制造意义中起到的中介作用,在媒介的中介化作用下,人的互动和体验不可避免地被媒介所转换或形塑;“进入”,这种方式主张尽可能减少媒介在实现人、城联结中所起到的作用,侧重于构建人与城市的空间、区域、位置等要素间的直接联系和行走其中的具身体验。城市漫游者以身体为媒介与城市联结,逃离同质化的媒介景观,主张以随机性和去目的地化的方式与城市相遇,以获取独特的城市经验和在地体验。旅游目的地是由当代旅游产业建构的非真实的产物,同时是由民间投资人、当地政府、大众消费者等多种社会力量共同生产、参与的城市空间。网红目的地是旅游目的地文化在社交媒体时代的延续,网红目的地的批量生产是旅游产业媒介化的结果。在施蒂格·夏瓦看来,媒介逻辑在极大程度上体现为形式化逻辑,而这种逻辑会进一步决定物质的分类、表征方式,以及社会经验的选择与表达。

如今,在短视频平台,网红目的地的景观生产高度依赖千篇一律的视觉符号或叙事方式,例如模板、滤镜,游客则以打卡网红景点为目的,直接抑或间接地参与到景观符号的运作中。“打卡”原指工作考勤,在自媒体时代,“打卡”指对某种事宜或态度的记录。网红景点的打卡者不仅需要抵达媒介平台中呈现的城市地标建筑,而且需要根据平台规则和社群规范对地方进行媒介记录和再制,由此形成完整的行动闭环。由此可见,在以网红城市或网红景观为目的地的旅游模式中,尤其是在平台商业资本的运作逻辑下,以媒介为中介的人、城联结模式实则难以触达相对真实的在地经验。网红城市或网红景观是消费主义时代的产物,城市独特的在地文化在城市景观的批量生产中被消解。打卡者看似是网红景点的消费群体,实则是受社交媒介控制的、被媒介逻辑所规训的主体,人对城市的主体性感知被剥夺。

城市漫游者主张以身体为媒介进入城市。这种与城市相遇的方式并不意味着完全摈除媒介技术在获取城市经验中的影响,而是表明城市漫游者看待媒介的方式发生了转变。城市漫游者洞悉了网红城市或网红景点的生产逻辑,“我在小红书上面做攻略,或者说我在短视频上面做攻略,它能带给我的,我需要自己到那个现场去感受,我才能挖掘出来”(访谈记录:11-elo-北京),相比由媒介逻辑塑造的景观,身体在城市空间中的体验更为重要,在地经验才是影响人、城相遇模式的主导性因素。在城市漫游者看来,那些与网红景点迥异、与现代建筑相去甚远的城市空间更能够激发他们漫步和探索的兴趣。“逛了广州的老街区、旧社区,广州同时存在‘新’和‘旧’,而它的‘旧’,就是广州的一些很有生活化气息的地方,没有那么现代商业化的地方,值得看。”(访谈记录:15-小盒子-广州)漫游者即便身处网红城市,也刻意避开网红景点。重庆作为巴蜀文明发祥地,拥有洪崖洞、磁器口、李子坝等诸多网红地标。其中一名在重庆漫步的被访者提到自己从不去网红景点“凑热闹”,而是倾向于探索随机并且冷门的路线,“像我去走江的那一天,其实走的路你完全都不知道,有路就走,没路就不走。然后重庆又是桥都嘛,我们一路经过了特别多的桥,然后平常其实根本就不会看它们”(访谈记录:1-宁子-重庆)。对城市漫游者而言,他们更倾向于进入没有受到媒介平台生产、加工、宣传的城市空间,更希望在漫步的过程中收获“天然去雕饰”的在地经验。

四、读地:城市地方感的具身感知

城市漫游者以身体为媒介感知城市的时空经验。时间和空间是城市的组成部分,不同的移动节奏将产生时空形构的不同感知。之所以将城市漫游实践称为“读地”,是因为行走和游荡是一种相对缓慢的身体移动,由此塑造了不同于以往生活节奏和时空秩序的在地经验。

(一)“慢”尝试:都市生活中的减速实践

时间节奏并不是一个单维度的客观参数,而是建立在特定生产方式、消费方式,以及活生生的生存基础之上的主观感受。在哈尔特穆特·罗萨看来,晚期现代性社会的时间结构具备加速的特征,具体表现为科技、生活节奏,以及社会变迁的快速。在时间加速的现代社会中,城市漫游是一场刻意的减速(slowdown)实践,漫游者通过漫无目的的步行和游荡塑造了一种新的时间秩序,以缓慢的身体移动抵制节奏加速的现代生活。

城市漫游者通过弃用现代交通工具来寻求减速体验。每一种移动方式和发送方式都具有规划时间和空间的能力。对旅行者而言,运输技术是时间感知的物质基础。物理位移代表一次出发、一次旅行、一次到达,运输革命最大程度地压缩旅游时限,甚至彻底清除旅游本质。由此,身体被编织在加速移动的现代交通工具之中。而城市漫游者通过打破熟悉的移动节奏来抵制时间的加速,具体表现为对现代交通工具的策略性选择。其中一名被访者提到,“如果点和点之间的距离很长,那么必须借助交通工具,而 walk 应该叫作有效的步行,一天的暴走量也是很大”(访谈记录:3-心匠-诸暨)。换言之,行走或漫步并不意味着完全排斥使用现代交通工具,选择何种交通工具是出于在地体验的需要,而不是对效率的追求。

地铁等高速移动的公共交通工具使身体、感官与物理空间相互隔绝,而在行走或漫步的过程中,身体感官被唤醒。段义孚指出,感官是人类获得体验的生物学基础,感官愉悦是日常生活的一部分。“就像你走在不同城市的街道上,就是你听到的声音、闻到的味道其实都是不一样的。”(访谈记录:6-在南极吃火锅-哈尔滨)特定的声音和气味都会生成一种独属于当地的时间感和空间感,城市漫游者在行走中的感官体验是地方经验的组成部分。听觉、嗅觉、视觉等感官在行走时给予他们全方位的感受。在步行时,漫游者的时间体验往往与身体在移动时的感官、感知交织在一起。此外,城市漫游者希望寻找一种依循自然规律而非受到时间加速的社会规训的形式。社会时间是人们根据时间秩序形成的社会互动观念和实践方式。自工业革命以来,机械钟表标定工作和生活节奏,后福特主义甚至掠夺劳动者的睡眠时间。韩炳哲将生命世界的普遍加速归结为一种病症,加速最终也将走向无支撑和无停局的状态。

城市生活通常运行在快节奏的时间秩序和效率角逐中,工作日的晨间意味着通勤和奔波,城市老城区因具有明显差异的时间节奏而被城市漫游者感知,“早上七点半的‘老破小’,就像有它自己的时间”(访谈记录:9-Thorn-洛阳)。有访谈者提到,“那种生活状态是很本真、很慢的……大家总会选择在一、二线城市去 Citywalk,感觉它跟那个城市的节奏截然相反”(访谈记录:11-elo-北京)。漫游者通过在老城区游荡的方式,来回归遵循自然状态下的时间节奏,以达到舒缓生活压力的目的。由此可见,“漫”亦是“慢”,城市漫游是有关时间减速的实践。在以身体为媒介的城市漫步中,时间节奏不再是对个体的规训手段。城市漫游看似是漫无目的地游荡和行走,实则是在挑战都市生活中无尽头的时间加速。

(二)“附近”重现:现代性城市中的异质性空间

空间是社会文化的产物,不同的物质条件、生产模式将孕育出不同的社会空间。项飙以“附近”消失来概括在技术催生下的空间变化趋势,认为“附近”是个体获得多元认知和移情能力的重要场域。现代传媒技术的扩张改写了空间的存在方式,以“附近”为代表的现实空间的意义被边缘化。城市漫游者是现代城市中的游牧者,他们并没有确定的空间朝圣地,而是采用动态游弋的方式穿梭、漫步在各个城市空间中,以重拾在日常生活中被忽略的社区,挖掘隐于现代化城市中的异质性空间。

生活化的社区空间是城市中典型的异质性空间。都市文化通常孕育出消费型的城市空间和建筑,但地域中的空间分布并非均质化的。在列斐伏尔看来,都市空间最核心的属性是构成性中心,这一中心是权力和利益的中心,并在一定程度上构成与郊区、边缘地区的所属空间的矛盾性①。与上述空间并存的是相对传统、破旧的社区空间,“比如说看到那个胡同里的建筑,就体现出这种视觉上的、在眼前的真实感。这些和高大的楼房建筑的感觉也全都不一样”(访谈记录:11-elo-北京)。生活化的社区空间往往能够吸引城市漫游者的驻足,年迈的老人是社区空间中的生活群体,他们与社区空间的独特气质相互渗透,“在拐角或者路边经常会放几张椅子,那些老人就会在那里休息、聊天”(访谈记录:13-会跳舞的番茄-广州)。“我喜欢逛菜市场和老旧小区,走这些地方会让我感到很放松。”(访谈记录:9-Thorn-洛阳)隐于闹市的街道和弄堂、人声鼎沸的农贸市场、高矮错落的老旧建筑,这些社区空间通常渗透着当地居民的生活方式、居住习惯、文化传统,能够使城市漫游者目睹现代都市和本地生活之间的疏离和张力,甚至化解与当地居民的疏离和隔阂,拥有松弛体验和精神享受。

历史性的城市空间同样是城市漫游者的驻足点。城市漫游者通常是城市新“移民”,漫步成为培养地方根植感的情感实践,“走出去之后你会发现跟陌生人连接的惊喜,会让你慢慢觉得你不是自己一个人住在这座城市”(访谈记录:16-糖炒栗子不甜-上海)。此外,城市土地的开发、构建、扩张、没落通常是与社会发展和产业规划密切交织的,部分建筑群伴随产业兴盛而生、衰败而亡,“很多年前的烟草公司的建筑,现在就是一种破败掉的样子,然后我们就会去找那种地方,就是荒草丛生里面的一些老建筑,找它们的老故事”(访谈记录:1-宁子-重庆)。这些老旧的建筑是时间和历史沉淀的产物,历时性的城市建筑或空间与城市漫游者重要的人生节点交织在一起,例如,落户、成家、搬家、迁移等,“我的一生中很多事情在这里发生、发展和结束。曾经熟悉的地方在变化,没有去过的地方想去探索。通过行走感受到时光流逝,身边的一切都在变,有种生命在进行中的感觉”(访谈记录:8-余音袅袅-上海)。由此可见,对于城市漫游者而言,缓慢的行走能让他们再度审视这些老建筑,这些城市空间和建筑尽管已经没有使用价值,但在刨除现代性光环后,仍然具有遗留的象征含义。

可见性原本指事物占据人类视觉的优势,地方和空间的差异性是经由比较而产生的。对于城市漫游者而言,他们之所以对上述空间产生认同感,是因为这些空间即便处于城市之中,但明显具有不同于现代都市风格的地方属性。马西(Doreen Massey)以开放和动态的视角理解地方,在他看来,地方性差异的显现必须依赖一个广大的外部世界,对地方认同的构建是从对外部世界的理解出发的。漫游者从现代化视角重新审视这些异质性空间,他们尽管拥有丰富的城市生活经验,但希望在具身化的漫游实践中逃离有着现代性烙印的城市空间,以重拾“附近”的意义,并生成人、地之间的情感联结和地方认同。

五、存档:城市地方感的媒介化生产

在城市漫游实践中,城市地方感的生成来源于两个环节:一是以身体为媒介进入城市、展开读地之旅,在漫步的过程中重新获知有关城市的时空感受;二是对漫游实践的存档过程。前者形成私人化的漫游记忆,后者则通过城市地方感的媒介化生成而变得可见。存档原本是一种技术语言,在当下泛指互联网用户通过离线或在线的方式形成的大量数字文件和数字痕迹。对漫游实践的媒介化生产和数字化存档是理解身体、媒介、城市地方感三者关系的重要视角。存档的过程既是对具身漫游的回顾和记录,又是再现城市地方感的过程,并且与多重媒介文本相交织。

对于城市漫游者而言,在他们漫步和游荡时,身体在城市各种异质性空间停泊,触觉、嗅觉、味觉等多样的知觉模式均被调动,以形成“私人定制”的甚至是难以复刻的城市地方感。与此同时,他们通过多种媒介文本相融合的手段让这种地方感显现。在城市漫游者看来,单一的媒介文本往往无法还原在行走中所感知的城市样貌。因此,他们对城市地方感的再现以多种媒介文本为载体,真实的视觉文本和间接的象征文本都被共同调动到在地经验的书写中,并相互增益、补充:动态的视觉影像能够复现城市漫游过程中的所见所闻,使稍纵即逝的画面停留在数字影像中,如被访者所提到的巷子里的叫卖声、流动的小吃摊等具有烟火气的城市画面;静态的影像则往往用来拍摄城市中毫不起眼的空间,如前文提到的破败或遗弃的建筑;而文字作为相对抽象的文本符号,通常被用来记录或复述漫游者的主观感受,这些感受往往难以被手机镜头或其他媒介设备所捕捉,却是构成城市漫游记忆和地方感的重要部分。

此前,尽管短视频能够通过视听化的手段使地方再现,并由此缔造了诸多网红城市和网红景点,但是由此生成的地方感难逃千篇一律的窠臼。概言之,单一的媒介经验往往会削弱地方的特殊性。此外,居伊·德波曾站在商品化殖民的角度剖析景观(spectacles)背后的权力统治,他认为,景观已构成当代人的生存方式。诚然,短视频等媒介能够增加城市的曝光,但其背后实则体现出可见性的悖论:一方面,媒介技术通过可见性这一生产性的资源形成新型控制,对网红城市的算法和流量倾斜意味着有更多的城市走向籍籍无名,不符合流量逻辑和商品运作逻辑的城市空间则被遮蔽;另一方面,即便部分城市能够在社交媒体上可见,其可见性的生产过程同样需要受制于数字平台和媒介逻辑,这意味着城市独特的在地经验被公约成同质化的符号,城市空间逐渐成为丧失民间文化活力的媒介景观。

漫游者对城市地方感的媒介化生产是一场结合多种媒介形态的诗性创作。在德布雷看来,文字、印刷、视听这三种类型的媒介并非处于彼此替代、此消彼长的关系中,而是处于互相激活的规则中。对城市漫游者而言,他们所生产的有关城市空间的媒介文本更像是一场诗性创作,是对身体行走和感官感知的真实记录。他们通过灵活地调动和运用不同媒介文本的特征,对城市地方感进行再诠释。当视听媒介无法用于描摹多感官参与的城市行走实践时,其他的媒介形态便被激活了,由此便能突破单一媒介所带来的局限性。由此产生的有关城市空间的媒介文本不仅是高度地方化的,而且成为对宰制性媒介符号的挑战。

六 总结

慢从何来?缓慢的时间体验来源于城市漫游时间的各个环节:在人、城相遇的初始环节,漫游者以身体为媒介进入城市,主张逃离符号化、消费化的城市景观,以去目的地化的游荡和行走来感知城市,寻求意料之外的震惊体验;在漫游实践中,相对缓慢的身体移动塑造了不同于以往生活节奏和时空秩序的在地经验;在对城市地方感的媒介化生产中,漫游者是在地经验的诠释者,他们结合身体移动的体验,运用多种媒介文本来完成对城市地方感的数字化存档。从以城市漫游为代表的减速实践来看,社会个体并非在日常生活中寻求所有领域的时间减速,而是旨在探索一种自主掌控多重时间节奏的可能性。

“拥有一个身体,对于一个生物来说就是介入确定的环境,参与某些计划和继续置身其中”。即便是在当下,当数字媒介日益渗透到日常生活时,个体依旧重视身体在场和感官参与在感知城市中的作用,甚至会刻意采取反连接的法则抵制数字媒介中千篇一律的城市经验。由此,城市漫游实践的回归意味着需要反思身体与媒介的互动关系,尤其需要思忖身体在深度媒介化社会中的价值。媒介化社会并非铜墙铁壁,地方经验与市民情感亦处于共生性的联结中,在关切虚拟移动和媒介经验时,亦不可忽略物理移动和身体实践的维度。

备注:全文引用及参考文献从略

引用参考

刘汀芷.慢从何来:城市漫游者的身体移动与地方感塑造[J].传播创新研究,2024,(01):157-170+223.

作者简介

刘汀芷,浙江大学传媒与国际文化学院博士研究生,研究领域为新媒体与社会。