由武汉大学媒体发展研究中心、中国传媒大学出版社和武汉大学跨文化传播研究中心联合编撰的学术集刊《跨文化传播研究(第十一辑)》已出版。中心公众号将对集刊中的文章或文章主要内容进行推送,敬请各位读者关注!

本次推送《高/低语境文化论的符号学阐释与数字化新生》,作者马翱昂。

高/低语境文化论的符号学阐释与数字化新生

马翱昂

摘要:高/低语境文化论是跨文化传播领域的经典成果,然而该理论诞生在当时的实用需要与理论系统性、完备性的矛盾之中,已然面临学理性困境。现有对其进行延伸阐释和原因分析的研究,也都始终未能切中该理论所指向的传播意义解释机制这一要害。在符号学这一意义学视野下,霍尔的理论缺陷源于他对符码和语境的混淆,文化语境的高低被传播中型文本与其他伴随文本的先后作用机制所决定,高语境文化的形成是文化共同体在多种动因影响下的意义积累结果。从传统社会到现代社会和后现代社会的历史进程,可被视为人类社会文化语境的两次重要转变。在当下的数字化时代,高/低语境文化论可以被改造为具有普遍解释力的传播符号学理论,从而获得全新的学术潜力,并进一步启发跨文化传播研究的路径更新。

关键词:高/低语境文化论;符号学;伴随文本;文化共同体;跨文化传播

高/低语境文化论是跨文化传播领域的经典成果,自爱德华·霍尔(Edward Hall)于20世纪70年代提出以来,得到了国内外学界广泛的应用。但具有先天学理性缺陷的理论本身,却尚未得到充分发展从而真正说清高/低语境文化的根本机制和成因。在飞速发展的全球化与数字化进程中,文化借由媒介技术的进步得到了极为多元化的发展,跨文化传播的背景语境早已超越民族国家这一传统视野,媒介语境也由面对面交际变迁为当下的社会化媒体时代。在这样的情形下,高/低语境文化论面临着内在的学理性危机和新的时代挑战。实际上,高/低语境文化论本身指向的是传播中的意义解释机制问题,具有普遍一般性规律的理论潜力。因而本文试剖析该理论中存在的学理性缺陷,并从符号学这一意义学之维对该理论进行重新阐释,力图重建其学理性,释放其在当下人类社会传播中的解释力。

一、高/低语境文化论的学理性缺陷

(一)实用性和学理性的矛盾

“高/低语境文化”是“跨文化传播之父”爱德华·霍尔在经典著作《超越文化》(Beyond Culture)一书中提出的独创思想。简言之,高语境文化交流中的大多数信息来源于语境,而低语境文化交流中的大量信息源于显性的代码,自被提出以来,高/低语境文化论在不断加速的全球化进程中被引介到各国学界与商业实践中,成为霍尔乃至跨文化研究中最广为人知、影响深远的概念和理论。以我国为例,该理论在国内学界已延伸出许多讨论,涉及跨文化交际、文化壁垒、语言学等多类主题,总体来看可分为两类研究:一类是应用高/低语境文化论作为研究视角和出发点,剖析跨文化传播中的具体案例。如李雪莹从高/低语境文化论出发透析中西广告文化差异,认为高语境下的广告语总是源于深层次的理念,而低语境下的广告语往往更加直截了当;姜欣等指出了在典籍和文史翻译中高/低语境文化之间产生的错层问题,以汉英“丝语”文化的内涵差异为例进行剖析,指出在典籍英译时应该还原出高语境文化文本的内涵信息,实现翻译的准确性。另一类是从理论本身出发,试图对高/低语境文化论的成因、特质进行延伸阐释。例如唐德根等以语言学家George Yule提出的高介入式和高体贴式两种会话方式,对高/低语境文化进行侧面阐释。李红则从高语境文化视角,剖析中国传播观念的超语言逻辑,尝试以“语言”为中心,在宏观的思想史、汉语思维以及身心实践三个维度把握中国传播观念中的超语言“思维方式”,以解答中国文化“为什么”是高语境文化的问题。

然而审视高/低语境文化论的发展脉络,可以清楚地意识到,不论在国内还是国外学界,这一理论的相关研究已然面临困境。这种困境从理论诞生之初,就潜藏在霍尔的实用需要与理论系统完备性的矛盾之中。霍尔对跨文化传播研究领域的开创并非纯然基于理论性问题意识的学术探索,而在很大程度上是在二战后的全球化进程中,美国在跨国商业活动中对跨文化交际的现实需要的一种行政性引导。出于这种实用性目的,理论的简单化便恰恰成为其在指导实践方面的优势。高/低语境文化论就是在这样的背景下被提出的,稍加分析不难发现,对语境进行所谓“高—低”的二元界分本身就过于简化。即便霍尔采取了多组维度来界定高和低,但正如麦克卢汉对“冷热媒介”的界定一样,这一界定也是较为模糊的,是一个需要配合某种参照坐标加以具体解读的相对概念。然而霍尔又恰恰将较为模糊的相对概念安置在十分具体的东西方文化形态上,于是这一标签式的理论一方面将“语境”简单化为静态、封闭的内容,另一方面也容易将中西方文化简单化为本质主义的语境要素集合。因此,有论者指出,“语境的高低是不确定的、多变的,需要在具体的交往情景中加以把握”。学者Cardon也指出,大样本的实证数据难以支撑霍尔的语境阶梯划分,且个体层面变量比文化差异更具解释力。

综上所述,高/低语境文化论的实用性导向妨碍了其在学理性上将问题从根本上说清,这种缺陷无疑会使得各类以高/低语境文化为视角的案例分析类研究的理论贡献大打折扣,而其他试图在学理性上对高/低语境文化论进行阐释和论证的研究却未能切中问题的要害:高/低语境文化论本质上描述的是传播中的意义解释机制问题,但现有研究无论是从语言学的角度还是从宏观的经济、社会的维度,都没能说清其研究中所提出的影响因素到一种文化意义机制的关键转换究竟在哪里,于是这类研究似乎仅仅是把两类背景不同的理论概念进行横向的比较和论述,却无法厘清内在的关联性。学者赵毅衡将文化定义为“一个社会相关意义活动的总集合”,而符号学则是“研究意义活动的学说”,本文以为,要走出高/低语境文化论这一理论研究所面临的困境,须从符号学视野阐释这一传播现象的深层特征,擘肌分理剖析高/低语境文化形成的内在意义机理,以修正和重建该理论的学理性。

(二)内在矛盾:符码与语境的混淆

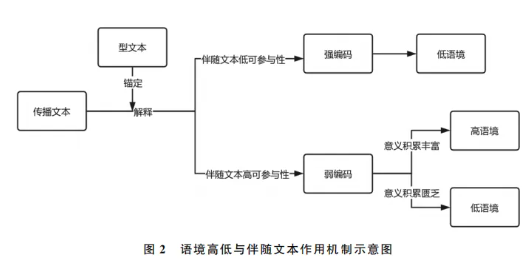

霍尔将语境界定为围绕在事件周边的信息。他从信息论和系统论出发,将语境看作一种预制程序,“语境化”(contexting)则是通过预制程序使系统免于信息超载的办法。霍尔敏锐地意识到,西方线性思维导致了社会科学研究对语境的忽略,认为在现实生活,代码、语境和意义其实是同一事件的不同方面,不可分割。在高语境文化(high-context culture)的交流中,大多数信息存在于物质环境中或内化在人的身上,需要经过编码的显性方式传递的信息量较少,以日本、中国等东方国家为典型。而在低语境文化(low-contextculture)中,交流中的大量信息编入了显性的代码之中,不依赖隐性的语境,以瑞士、德国、美国等西方国家为代表。

然而,霍尔的论述却出现了内部融贯性的瑕疵。首先,霍尔并未界定清楚高/低语境论的适用范围。霍尔认为,不同文化位于语境阶梯(contextscale)的不同位置,并在后来的著作中将日本、希腊、英国、北美等文化依次排列在阶梯之中。但他又列举了一些具体的交流案例:“一道长大的孪生子的交流能够而且确实更节省精力……比编制计算机程序的数学家、立法的政治家、起草规章的行政官员的交流都节省精力,比孩子向母亲解释他为何打架更节省精力。”显然,前者是偏向宏观的文化模式,后者则是不同的文化中都有的微观传播情境,高/低语境文化论在二者之间的普适性并未得到逻辑上的有效论证。实际上,霍尔清楚地意识到了在同一文化中也会有语境高低的巨大差异,他认为,“日本人在生活中被拽往两个相反的方向。第一个方向是高语境的、深刻介入的、非常亲密的生活方向……另一个方向走到了生活的极端”,“在低语境方式下运转时。日本人守口如瓶,绝不主动吐一个字,即使他掌握着非常有用的信息”。法国整个文化系统在霍尔看来也是高语境与低语境杂糅而成的。既然文化中其实充斥着高、低语境的不同传播情形,那么宏观文化的语境高低又如何得到准确的计算和界分呢?其次,霍尔将文化的复杂程度与语境的高低直接相对应,并推出了自相矛盾的结论。他认为“繁复的、多机构的文化(技术上先进的文化)必定是低语境的文化”,却又马上承认“情况并非总是如此”,“中国,这个拥有伟大而复杂文化的国家,却处在这个阶梯上高语境的极端”。霍尔以汉字的特点论证中国文化属于高语境文化,却并未解释中国为何兼有复杂和高语境。

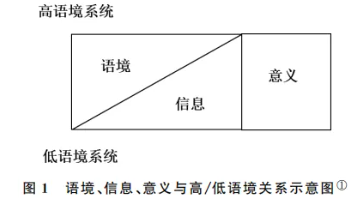

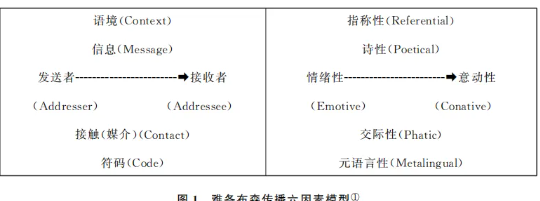

上述问题实际上源于霍尔对符码(元语言)和语境的混淆。在信息论模型中,传播是一个信号传输的物理过程,语境并不存在。因而霍尔在此基础上又引入系统论,把线性的传播过程拓展为更为复杂的系统过程,而语境则区别于输入的信息,是在系统中预先编制好的程序。与单一线性的数学模型不同,符号学家雅各布森(Roman JaG kobson)所提出的传播语义学模型(见图1)对语境进行了专门的讨论。在该模型中,传播过程由发送者、接收者、语境、信息、媒介和符码六个要素组成,而不同的要素偏向分别会导致传播活动本身偏向情绪性、意动性、指称性、诗性、交际性或元语言性。雅各布森模式的核心思想与霍尔的如出一辙—意义不只存在于传播的信息中,而是存在于包含六个要素的全部交流行为中。不同的是,霍尔所说的语境,并不限于雅各布森模式中“语境”所指涉的具体情境,而是包含了六因素中除了信息之外所有因素的一种“总体语境”。然而在具体论述中,霍尔却将“符码”与他所论述的这种总体语境混淆在了一起。符码(code)是与信息直接相关的解释规则,是意义解释的直接要求,它从属于总体语境但又不能完全代表总体语境。霍尔所说孪生兄弟的交流和数学家的交流的语境差异,不仅在于兄弟之间积累了丰富的总体语境,更是由数学符码的元语言规则所规定:数学符号是一种强编码,为求表意的清晰和固定,它不容接收者有自由解释的空间,因此,与信息和符码无关的语境自动被屏蔽在了传播过程之外。同理,霍尔所谓繁复的、多机构(技术上先进)的文化,描述的正是一种强编码文化,如西方现代企业出于工作的效率需要,分工细致、机构繁多,要求传播活动将不直接相关的语境排除在外;中国文化的复杂却并不在编码规则的细密与“先进”,而是总体语境的长期积累。弱编码为语境在传播活动中的充分参与提供了前提,而总体语境本身的极度丰富导致了中国高语境的文化模式。

二、从信息论到意义论:高/低语境文化论的传播符号学机制

(一)型文本与其他伴随文本的先后作用机制

作为学术概念的“语境”产生于马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)的人类学观察和研究中,后来在人类学、语言学、文学等领域都引发了深远的影响。语境是传播活动的重要组成部分,但是在信息论模型中,“信息”被看作是一个客观的物理量,语境在该模型中并不存在,但在人类传播活动中,外在于传播内容的语境在传播过程中是普遍存在的。加达默尔(HansG Georg Gadamer)曾引述海德格尔(Martin Heidegger)的说法。认为“谁试图去理解,谁就面临了那种并不是由事情本身而来的前见解的干扰”。法国符号学家克里斯蒂娃(Julia Kristeva)则认为,对任何文本的意义解释绝非自足的,“任何意指实践活动都是某一领域不同意指系统间的转移的场所”,她将这种文本间相互影响和关涉的性质描述为文本间性(intertextuality)。这里的“文本”并不局限于语言,而是所有能够形成合一的表意单元的符号。赵毅衡在克里斯蒂娃的基础上进一步提出了伴随文本的概念。他认为,任何一个符号文本,都携带了大量的社会约定和联系,这些约定和联系往往并不显现于文本之中,而只是被文本“顺便”携带着。这些成分伴随着符号文本,隐藏于文本之后、文本之外或文本边缘,但是积极参与文本意义构成,影响意义解释。这些伴随着符号文本一道发送给接收者的附加因素就被称作伴随文本。

伴随文本理论的重要贡献之一,便是将语境这一概念文本化了。广义的伴随文本包含有助于释义的所有文本,且“并不存在一个静态、稳定的伴随文本边界”。这是因为符号化是人认识行为的基本条件,任何“语境”都需要作为伴随文本,才能对传播活动的意义解释造成影响。因而在霍尔的语境观中,语境并不是作为客观事实的物质性环境,而是可以被理解为所有伴随文本的集合。“context”本身以“text”为词根,而前缀“con-”描述了这种文本聚合后的综合效应。本文认为,高/低语境从根本上而言是传播中伴随文本的可参与性和丰富性问题,可以结合伴随文本的具体界分进行分析。

赵毅衡依据伴随文本是否显露将其区分为显性伴随文本和隐性伴随文本。其中,显性伴随文本包含副文本和型文本。副文本是“完全‘显露’在文本表层的伴随因素”,也可以被称为文本的“框架因素”,它们甚至比文本更加醒目。型文本(Archi-text)“也是文本显性框架因素的一部分,它指明文本所从属的集群,即文化背景规定的文本‘归类’方式”。其中,型文本是文本与文化的连接方式,是最重要的伴随文本,体裁、发送者—接收者社会地位关系是主要的型文本。在具体的传播活动中,语境的高低首先受到伴随文本可参与性的限制,这由符号活动的编码强度所决定,依赖传播参与者对型文本的读取。型文本先行锚定了该传播活动中接收者的解释方向,编码的强弱便在此过程中得到感知。因此,不同语境的交流首先建立在传播参与者对交流类型的识别和把握之上,这对其他伴随文本能否积极介入意义解释构成前提。熟识的朋友之间的交流建立在各自认同这是“朋友间交流”的基础之上,从而能够借用他们已然积累的伴随文本积极介入交流。法庭之上的传播,同样是出于体裁的一种强编码要求,迫使参与者限制伴随文本的进入。但文本类别本身并不是本质性的,而是文化内部的一种社会意义契约,正如霍尔描述的,法国与日本法庭中的传播也有高/低语境的差异。正是因为这种非本质性,如果传播参与者并不能准确地读取和践行这种契约,则会对语境类型和传播效果造成影响。如美国学者康利(J.M.Conley)和欧巴尔(W.M.O’Barr)发现,诉讼人对法律问题的理解方式可以分为规则导向型(RuleG Oriented)和关系导向型(RelationalG Oriented),前者专注于法律规则和条款来分析问题,是与法律传播相符合的低语境方式,而后者则是基于广泛的社会关系来谈论权利和责任,是与前者相反的高语境方式,其叙述往往被法庭视为相关或不准确的信息,导致他们的诉求难以被满足。

综上所述,若型文本是一种弱编码要求,即其他伴随文本具有高可参与性,且该传播活动具有丰富的伴随文本积累,则为高语境交流;若传播活动伴随文本积累较少(如临时相识的两个人,虽然交流类型是弱编码,但二者并没有先前的共同伴随文本积累),或型文本本身是强编码要求,则为低语境交流(见图2)。事实上,语境的高低仍然可以沿袭霍尔所采纳的系统论进行讨论,但其机制并不仅仅是系统中预制程序的复杂程度这么简单。伴随文本的可参与性和丰富性作为两个不同的程序,在系统逻辑上不仅有先后,同时还构成“与”门逻辑—只有当两个条件同时满足时,高语境的结果方能实现。

(二)高语境:文化共同体的意义积累

除了具体的传播活动,霍尔更广泛地用高/低语境来描述相对宏观的文化,在这一层面上,语境的高低则取决于文化的总体编码强度和意义积累程度。这种差异的体现是,总体而言,伴随文本在高语境文化的传播活动中,相较于低语境文化更加丰富、重要。那么这种文化的差异是如何形成的呢?

实际上,文化正是符号学擅长处理的经典领域。人类学家格尔茨(Clifford Geertz)在《文化的解释》(The Interpretation of Cultures)一书中批驳了泰勒(Edward Burnett Tylor)、克拉克洪(Florence Kluckhohn)等学者对文化所作的“大杂烩”式的定义,他继承马克思·韦伯(Max Weber)的观点,主张“文化概念实质上是一个符号学的概念”。符号哲学家卡西尔(Ernst Cassirer)认为,所有人类的文化形式都是符号形式,人能够把自在世界通过符号化的方式改造为独属于自己的符号宇宙,因此,他将人定义为“符号动物”。苏联符号学家洛特曼(YuriLotman)借鉴“生物圈”的概念,将人类文化模式得以存在和实现的方式看作是一个符号连续体,即“符号域”(semio-sphere),从而正式开创了文化符号学研究领域。国内符号学家赵毅衡也将文化定义为“社会意义活动的总集合”,这是对文化的宏观界定。而从中观或者微观来看,文化实际上是不同社会集体所共创、共享和共用的符号体系,因为“任何符号的使用—都预设了一个能使用和理解同一些符号的主体集团(共同体)”。换言之,文化分析的基本单位应该是某类“社会集体”,即不同规模的文化共同体。

“共同体”作为一个现代学术概念,源自滕尼斯(Ferdinand Tönnies)的名著《共同体与社会:纯粹社会学的基本观念》(Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie),其原意为共同生活,滕尼斯用它来表示建立在血缘、地缘和精神情感等要素之上的,一种持久而真实的共同生活方式。自此“共同体”成为社会学领域的重要概念,但在主流社会学范式下,这一概念长期都作为一种实体而存在。随着格尔茨、特纳(Victor Turner)等人创立符号人类学,共同体研究经历了一次文化转向,其核心正是对传播和符号的关注。本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)可以说是这一转向的典型,通过考察拉丁语、印刷出版物等符号与媒介对民族形成和演变的影响,他认为“民族”这一重要的共同体并不是实存的科学概念,其属性和“民族主义”都是一种特殊类型的文化人造物,而民族是一种想象的政治共同体。安德森不仅否认民族共同体的实存,甚至认为“一切共同体都是想象的”,“区别不同共同体的基础并非他们的虚假/真实性,而是他们被想象的方式”。于是他便彻底完成了对“共同体”概念从自然实体到文化认同层面的范式革命。在经济全球化的今天,尤其是在数字化、网络化和人工智能的发展背景下,“共同体在不断的瓦解和重构中经历着公共生活的退化和自我身份认同的危机,从实体共同体转变为符号共同体”,安德森的思想更具现实意义。在这样的视角下,所有共同体都是借由符号活动逐渐形成并不断巩固的,文化和共同体是一体两面:文化是共同体的文化,而共同体是文化的共同体;在此过程中,符号同时作为文化与共同体的存在形式,三者在逻辑上成为不可分的整体。至此,高/低语境文化的分殊问题,便自然地转化为文化共同体所创制的符号体系的形成与规制问题。

高语境的形成与文化共同体内部意义的积累程度密切相关。从历史事实来看,共同体形成之初,人类须相互联系方可共同面对恶劣环境生存下来,而独立个体的差异导致一定传播障碍,人们必须首先在最简单的符号层面实现共通,得以在基本生存活动中相互交流。通过各类图腾标志的使用,人们激发了宗教情感,从而被凝聚为氏族、胞族、部落等不同层次的共同体。随着人类历史的发展,文化共同体规模的不断壮大会使得其面临分化的风险,于是不得不在宗教仪式之外借由更加复杂的传播方式促进共识的诞生,叙事便是这一过程中的重要手段。美国学者厄内斯特·鲍曼(E.G.Bormann)等人提出了“符号聚合理论”(Symbolic Convergence Theory)这一具有普遍性的传播理论,他们认为“人们有关现实生活的形象受到一些故事的引导。这些故事反映了人们对事物的看法,是在小规模群体的符号互动中创制出来的,并且在人与人之间、群体与群体之间形成了一个个‘故事链’”。通过这些故事,人们共享许多想象性主题,也构建了这个群体内部的文化。想象性主题出现在那些较长、较复杂的故事中,这些故事是更大型的“戏剧”,也被称为“修辞性视野”。在不断地互动交往中,群体成员会探索很多共同话题,例如共同经历的某件趣事、认知相同的某类观点等。统一的修辞性视野有效地帮助实现提炼共同行为、建构群体性身份的过程,群体内部由此产生了高度的文化认同和语境积累。于是在个体交流互动的过程中,语言符号不再占据主导地位,取而代之的是编码者和解码者对语境的相同理解。换言之,不需要强编码的交流方式,通过对客观上丰富语境的共同认知就能完成沟通,这便形成了所谓高语境文化。高语境文化的最高表现形式为“沉默”—一种终极的沟通形式,具有强大的统一和团结共同体的功能。“沉默”的传播依靠的不是内容本身,而是内容的缺失,“未被传播的信息由传受双方从总体社会意义场中获知,并最终实现意义的通达”。从小群体内部的秘密共享和心照不宣,到中国传统社会中的“避讳”文化,都是高语境文化的典型和极致体现。

实际上,传播符号学的创始人费斯克(John Fiske)从传播意义论视角对“冗余”这一概念的发展,恰好能有力地解释高语境文化的形成及其特点。“冗余”是香农(Clande Shannon)和韦弗(Warren Weaver)在《传播的数学模型》一文中曾提出的概念,与作为不确定性和低可预测性的熵相对,它代表了一种可预测性和常规性,是重复多余的。冗余度由1减去熵与最大熵的比值所得到,因此,冗余与熵呈现一种反变关系。费斯克创造性地对此进行了引申,将这一纯粹描述传播内容的概念与文化勾连起来。于是,冗余就获得了两种含义:一种是文本内部的重复性程度,另一种是文本与社会文化的关系,换言之即文本在文化语境中的重复性程度。基于此,费斯克认为冗余一方面有辅助理解的功能,一方面有确认和他人保持关系、维系共同体的交际的功能。在高/低语境文化论中,冗余概念可以在文本与文化语境关系这一层次中进行解释。理论上而言,当共同体共享的意义积累程度越高,传播过程中文本的冗余概率便相对更大。此时传播更偏向于詹姆斯·凯瑞(James Carey)所言的仪式观,即传播的最高境界“并不是智力信息的传递,而是建构并维系一个有秩序、有意义、能够用来支配和容纳人类行为的文化世界”。在此类共同体中,传播活动的冗余较多,而信息熵较少,有利于关系的维系,而不利于新信息的传达,传播显然偏重于文化语境本身,是为高语境文化。社会学家格兰诺维特(Mark Granovetter)的研究便证明,任何新信息的传播都需要借助弱关系而非强关系,才能具有更大的人际广度与社会距离。“弱连带的消失,对于信息传递可能性所造成的损害,比起一般强连带的消失将会更大。”从本文的角度而言,弱关系的传播是共同体之间如格兰诺维特所言的“桥”,是一种低语境交流,信息熵较多;而关系紧密的共同体内的交流是一种高语境交流,冗余较多,新信息相对弱势,而既有语境相对强势。当然,若特定的情境要求一种高效的沟通模式,那么便不得不在编码类型上为传播进行规定,从而防止语境影响解释的准确性,让传播趋向于数学模型中的理想状况,降低冗余、提高信息熵。

从上述的文化共同体视角观之,学者李红以语言为中心,将语言之特性看作导致高/低语境文化的原因,便值得商榷。因为语言是不同的社会集体创制符号体系、不断进行符号意义积累从而形成共同体的过程中的产物。这一过程会有各种动因,这些动因可能是自然的,比如原始人无法独立生存时,为了种族存续就需要部落化以相互依赖、抵御外敌,他们所采取的一些仪式就是最初的典型意义积累;也有可能是历史的,如秦始皇统一六国后从政治层面强制地施行“书同文”制度,客观上对中华文化共同体的凝聚产生重大影响。初始的意义积累过程在各类动因的影响下不断进行,造成了整体文化中交流模式的语境高低的分殊,而语言是符号交流到一定程度的产物,意义积累的结果就体现在如何使用符号上。正如吉登斯所认为的,社会系统的结构特征对于它们反复组织起来的实践来说,是后者的中介,亦是后者的结果。既然文化本身是一套复杂的符号系统,而语言既非该系统的全部,也不是发生学上最早的符号系统,那么语言特性被指认为导致某种文化特性的原因,从逻辑上便显然无法自洽。准确地说,语言一方面被共同体的交流过程不断结构而形成,另一方面又作为一种持续变动的中介与共同体相互作用,呈螺旋式上升状态。

三、历史逻辑中的高/低语境文化论

在世界政治、经济、文化的全球化、多元化发展背景下,高/低语境文化论一定程度上阐释了全球社会中不同文化之间的社会关系与社会交往活动,为国际间政治、经济、文化传播提供了基本理论和实践策略。但仔细审视,该理论却恰恰带有文化本质主义的特征。霍尔虽然极力推崇把语境纳入社会科学研究的视野中,但是试图以行为链等方式将人类语境本质化为生物性的行为情境。这一理论折射出,霍尔的文化观具有结构主义和系统论特征,封闭而趋于静态。但正如结构主义和现代性被后结构主义和后现代性取代一般,高/低语境文化论及其文化观也亟待在当今的时代背景中得到反思和重构。有论者指出,“文化是一种互动性的存在,当我们用某种先验的本质给文化贴上标签时,不仅仅是走上了单面化理解的歧路,更重要的是采取了非文化的态度和方式,最终也理解不了文化”。在社会化媒体时代来临前,便有学者提出全球化进程下中国正从高语境走向低语境的假说,而在今天全面数字化的媒介环境下,中国社会文化的异质性和可变性也已经远远不是本质主义的文化观念及其相应理论能够阐释和处理的。而在传播符号学的改造下,本文试将这一理论与历史进行对话,使其再次具备新的解释潜力。

正如上文所述,高语境文化的形成是一个动态的意义积累过程,理论上而言,文化共同体天然具备“高语境化”的趋势,即所有共同体都应该会在不断地符号互动中走向高语境文化。实际上,被霍尔认为是低语境文化代表的西方也经历了这一过程,并且一度具备十分显著的高语境特征,宗教生活便是最好的例证。词源学认为“宗教”(religion)一词源自拉丁语“religare”,表示“重新捆扎”或“紧紧绑定”。因此在宗教社会学家看来,神性和社会性是一体的,宗教本就源于人与人共同的社会生活中所激发的集体情感。而在宗教生活中,大量不断重复的仪式和象征符号构成了传播活动的基本形态,神秘化和讳莫如深的沉默充斥着文化内容—这是所谓“传播仪式观”的理想境界,也是高语境文化的典型表现。西方社会的高语境化,最终集中体现为宗教对整个生活世界的统摄:在中世纪的全盛时期,政教合一的背景下,社会生活与宗教生活、社会文化与宗教文化,都几乎是同义词。在意义积累极度丰富的宗教文化世界中,传播活动更加依赖共同语境,冗余较多,社会文化的意义体系相对封闭。这几乎也是所谓“传统”的基本特征,因为所谓“传统”本身就存在于共同体的团结之中,它意味着成功的、巩固的符码转换和控制现实事件。在传统社会成熟和繁荣的时代,几乎所有人类文化都具有高语境的特征,因为在长期的意义积累过程中,借由传播形成的文化共同体已然构筑了稳定而强势的文化语境,往往以各种礼仪制度、民俗活动和社会等级身份区分为显在表现,强有力地制约和影响共同体成员的传播行为。

然而,肇始于文艺复兴运动、于工业革命达到高峰的人类现代化进程,则是对人类文化高语境化的一次重大反拨。有许多术语可以在不同层面描述这一变化。在伯格(Peter Berger)那里,是“世俗化”,即社会和文化摆脱宗教制度和宗教象征的控制的过程。在吉登斯(Anthony Giddens)看来,是“脱域”,社会关系从具体情境中直接分离出来。在更多的社会学家的论述中,是“大众社会”,即现代生活方式的变迁让传统社会的共同体生活式微,共同情感匮乏、社会分工和差异导致个体的单子化。而以上描述无疑都指向了同一种趋势:社会文化的低语境,.实际上,现代性对理性与科学的推崇,本身就是要求符号活动趋向于强编码,人为地将语境排除出意义解释。这一要求的集中体现便是形式逻辑(或数理逻辑),即脱离于具体内容和语境仍然成立的逻辑,数学所构造的独立自足的形式世界就是其极致形态,数学符号的使用者没有任何依据语境自由解释的空间;而日常用语所说的“就事论事”之所以被认为是理性的表现,正是因为这一行为尽可能地将语境排除在外,追求可以通过线性推导得出的结论。也正如马尔库塞(Herbert Marcuse)所言,代表着科学和理性的实证主义哲学“为自己建立起一个自足的世界,一个封闭的、对引起动乱的外部因素防守严密的世界”。这种强编码导致的低语境化以各种样态渗入现代化的进程中,使得整个人类文化都受到了不同程度的影响。而中国由于传统文化意义积累相当强势,同时现代化进程又相对较晚,故霍尔才在当时认为中国文化兼具了复杂和高语境的特点。从这个角度而言,传统社会和现代社会的文化之间的语境高低差异,远远大于同处现代的东西方社会文化的差异。而霍尔正是意识到西方现代性之下的自然与社会科学研究对语境的有意排除,才在学术研究中格外重视语境。

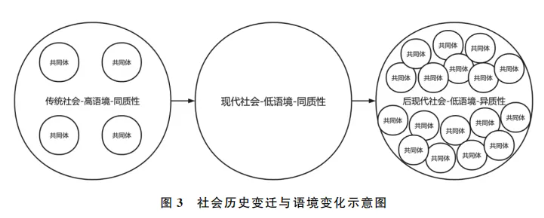

随着工业与媒介技术的进一步发展,后现代社会的到来又让人类社会的共同体及其文化语境产生了新的特征。美国政治学家哈罗德·伊罗生(Harold Isaacs)曾在20世纪70年代观察到一种趋势—“人类的科技越来越全球化,政治却越来越部落化……活在分裂之中,人类越来越得不到尊严,却越来越趋于分裂”。后现代主义思想家马费索利(Michel Maffesoli)则直接指出了这种以多元文化为特征的部落主义的复兴。他沿袭了涂尔干(Émile Durkheim)的宗教社会学思路,认为现代性的确如韦伯所说,导致了“世界的除魅”,然而在当今“以具有分裂但严苛的意向性的群体间的联结为基础的大众时代”则体现了“世界的复魅”。类宗教的传统共同体开始以群体的方式在都市中重现,与现代性倾向于个体化和原子化不同,“后现代性倾向于在当代特大都市里缩回群体和加深这些群体的内部关系”。换言之,现代社会的生活方式并没有让文化语境完全同质化,而是转向于在小规模的群体共同体和大规模的社会共同体之间形成一种语境高低的张力。马费索利所说的情形在数字互联网时代的当下表现得更加极致—在数字媒介和互联网的可供性加持下,“大众传播独尊的时代正在被群体传播、大众传播、人际传播、组织传播并行的时代所取代,其中群体传播的特征尤为凸显,并对其他传播形态发生影响”,因而有学者宣称一个群体传播时代已经来临。在这个数字化社会中,“大量异质性的文化共同体在传播中形成,它们或松散或紧凑,往往在各类社会热点和公共议题中展现出显著的分歧与撕裂,无时无刻不在进行着不同层次的‘跨文化传播’和共同体内部的身份认同”。群体无疑已经成为后现代社会兴起的主要共同体,而在这样一种普遍跨文化传播的社会现实中,文化的高/低语境融合为一个极具张力的统一体:一方面,社会整体从宏观来看正在撕裂并不断解构既有意义系统,文化传统进一步破裂,走向缺少共同语境而极端多元化的低语境异质社会。另一方面,个体在微观层面却通过数字互联网极为便利地达成认同与凝聚,形成数量庞大、流动性强但意义联系密切的高语境群体共同体。群体共同体的高语境化与社会共同体的低语境化互为表里,构成了后现代社会的文化特征。

综上所述,高/低语境文化并非能够对不同国家简单张贴的本质主义标签,而是各类借由传播构成的文化共同体在复杂的意义活动中的历史实践结果。人类社会中的共同体天然有高语境化的趋势,但历史的更迭和变迁往往能够让这种趋势得到逆转。用马克思的话来说,“支配着物质生产资料的阶级,同时也支配着精神生产资料”。这意味着社会的每一次政治更迭,理论上都是一次对既有文化语境的部分清理和更新。新社会中传播活动的型文本需要得到重新组织和约定,同时根据对旧文化语境的继承程度而决定新社会文化的语境高低。在传统的封建社会中,王朝的更迭虽然一定程度重启了政治共同体的意义积累过程,但社会传播的主要型文本特质却没有发生根本变化,因此,封建社会仍然以高语境文化为底色。而现代社会是一次颠覆式的意义重构,文化中的型文本发生的重大转折,伴随着全球化的发展,人类社会整体走向低语境化,并在现代性的逻辑下保持着基本的同质性。虽然后现代社会的来临存在着对理性与科学特质的型文本的颠覆,但群体共同体的兴起导致了社会的分化和共同语境的缺失,人类社会走向一种高度异质性的低语境文化形态,人们却同时生活在各类高语境文化的群体中。

四、结语:高/低语境文化论的数字化新生

高/低语境文化论的理论旅行不仅是国际间的,更是一场时间旅行。在媒介技术飞速发展的半个多世纪内,本就具有学理性缺陷的高/低语境文化论已然面临非常严重的困境。但是,在今天更为复杂的媒介环境中,以更为丰富的、根本的知识视野重新审视这一理论,它仍然具有相当的学术价值和潜力。从该理论本身来看,它指向的是一种传播活动中的意义解释机制问题,因此作为一种“脱困”的探索,本文从符号学这一“意义学”的维度,重新界定和阐释高/低语境文化论,以期让该理论在学理性上得到重建。

具有启发意义的是,“语境”概念本身是建立在传播内容作为中心和参照的基础之上的,而经过符号学改造后的“高/低语境文化论”,指向的却是一种以共同体为中心的传播语境理论,这实际上是霍尔思想中非常重要但也受到忽视的部分。在符号学的视野中。文化与共同体是相伴而生的两个要素,文化是共同体形成和维系的方式,共同体是文化运作的场域。面对今天数字互联网时代高度撕裂、文化极端多元化的人类社会,高/低语境文化论实际上可以改造为以共同体为分析单位,超越媒介技术变迁而具备普遍解释力的一般传播符号学理论。

对高/低语境文化论的符号学重释,同时叩问了跨文化传播研究的未来向度。正如马费索利指出的,“社会整体的开端与终结并非个体,而是占优势的群体、共同体和集体等整体”。当下人类社会中的共同体从发生学机制、存在方式到基本特征等都发生了前所未有的急剧变化,对共同体与传播、文化关系的探索成为人们必须面对的课题。回到滋生该理论的跨文化传播这一学术语境,如果说在全球化背景下,国际间的跨文化传播已成为十分常见的现象与趋势,那么在数字化背景之下,跨文化传播则早已超越了霍尔高/低语境文化论所预设的国家共同体之间的传播,而是成为跨越各类不同层次的文化共同体的普遍现象。作为极为擅长处理文化问题的学科,符号学的深度介入将完全打开跨文化传播研究的思路。一言以蔽之,对文化的跨越实际上就是对不同共同体所创制的异质符号意义体系的跨越。正因如此,跨文化的范畴不仅可以下至小群体、上至国家,甚至当今人类共同体与未来人类共同体的意义通达也可以被视为一种跨文化传播。可以预见,符号学不仅可以彻底敞开霍尔思想在当下的发展潜能,或许还将为数字时代跨文化传播研究开创一条崭新的进路。

备注:全文引用及参考文献从略

本文系国家社科基金重大招标项目“中华文化经典符号谱系整理与数字人文传播研究”(项目编号:23&ZD212)的阶段性成果。

引用参考

马翾昂.高/低语境文化论的符号学阐释与数字化新生[J].跨文化传播研究,2025,(01):171-191.

作者简介

马翾昂,四川大学文学与新闻学院博士研究生,符号学-传媒学研究所(ISMS)成员