2025年10月18日至19日,由教育部人文社会科学重点研究基地武汉大学媒体发展研究中心、武汉大学新闻与传播学院联合举办的“第十四届跨文化传播国际学术会议”(ICIC2025)顺利召开。会议聚焦“新全球化与数字化时代企业的跨文化营销传播理论与实践”这一主题,广邀全球学者与行业专家相聚珞珈山,共同探讨跨文化营销传播的创新理路,助力跨文化营销传播理论体系的创新与重构。

图1 第十四届跨文化传播国际学术会议合影

会议共有41场报告,其中包括六场主旨演讲(21人发表演讲),以及“跨文化营销传播中的文化与市场”与“跨文化营销传播中的媒介与技术”两个平行论坛。来自美国纽约州立大学布法罗分校、美国纽黑文大学、美国南卡罗来纳大学、德国波茨坦大学、新加坡南洋理工大学、菲律宾圣保罗大学、马来西亚国立大学、马来西亚博特拉大学、澳大利亚莫纳什大学、北京大学、清华大学、复旦大学、中国传媒大学、华中科技大学、厦门大学、四川大学、华东师范大学、华南理工大学、上海外国语大学、华中师范大学、四川外国语大学、西安外国语大学、广东外语外贸大学、深圳大学、湖北大学、长安大学、武汉大学等30所高校的专家学者,以及群玉山、欢聚集团和美讯(iMpact)的业界精英共同探讨新全球化与数字化时代企业的跨文化营销传播理论与实践。

武汉大学人文社会科学研究院院长冯果教授开幕致辞。他强调武汉大学新闻传播学科一直致力于探索和创新国际性研究议题,武汉大学媒体发展中心作为创新、联通、共享传播的思想库、信息库和人才库,为新闻传播学科的发展提供关键助力。当前企业全球化加速,但面临全球格局不确定性与文化差异的双重挑战,“以有效跨文化营销传播突破认知壁垒,实现价值共赢”已成为企业国际化的核心议题,期待会议汇聚全球智慧,为不同国家和地区的传播学者提供持续交流对话的平台。

武汉大学新闻与传播学院院长吴世文教授代表学院欢迎参会嘉宾,介绍了学院办学历史、办学特色,以及跨文化传播国际学术会议的历史沿革。本届会议将从新全球化挑战与数字化赋能视角,探讨如何借助数字技术重构跨文化营销战略与策略,探索互惠性理解与认同,进而超越文化壁垒,具有重要的现实意义与理论意义,是学院服务国家战略与社会发展的具体体现。

教育部人文社会科学重点研究基地武汉大学媒体发展研究中心主任单波教授致辞。他以武汉“九省通衢”的地理特质切入,指出武汉作为物流枢纽联通全球与地方文化,契合全球化流动特征。在他看来,当前新流动模式虽搭建宏观与微观、物理与虚拟流动的桥梁,但仍处于不确定情境中,这使得“跨文化传播如何可能”成为值得追问的核心问题。而从全球本土化视角出发,当前数字时代的边界思维正在变成界面思维。面对此情此景,他指出全球本土化的应许之路:一是通过关系性、间距性、居间性构建跨文化的交流空间;二是推动全球与本土从“单向适配”转向“文化互化与创新”,与本土社会形成情感联动,为跨文化营销传播提供动力。

开幕式由武汉大学媒体发展研究中心研究员、新闻与传播学院教授姚曦主持。

图2 武汉大学冯果教授开幕式致辞

图3 武汉大学吴世文教授

图4 武汉大学单波教授

第一场主旨演讲共有四位嘉宾做学术报告。美国纽黑文大学王承璐教授聚焦新媒体时代营销的核心变革,指出传统营销依赖单向大众传媒的“传播者—接收者”线性模型,而新媒体营销已转向环形互动结构,去中心化成为显著特征。这种变革的核心驱动力是技术发展。此外,消费者的主动参与成为营销中心,消费者体验越来越重要,当前直播营销成为主流,大幅影响购买者意愿。新媒体营销基于有机化、娱乐化、个性化等特征,推动消费者通过点赞、弹幕等方式主动参与营销,达成从互动到购买闭环。

图5 美国纽黑文大学王承璐教授主旨演讲

美国南卡罗来纳大学汤姆·赖克特教授以人工智能对广告行业的影响为切入点,探讨AI在当下的普及,并指出广告业历来是技术的早期采纳者,拥抱AI者更有可能获得竞争的优势。从本质上来看,AI作为一种工具,其目的是服务人类,因此不应夸大其对人类的替代作用。在广告实践层面,尽管90%的中低水平广告内容可由AI规模化生成,但高水平创意仍需人类本身主导。这意味着未来广告公司构成将发生改变,有价值的创意团队将成为核心,消费者与品牌或通过“AI代理”的方式实现机器对机器的说服。

图6 美国南卡罗来纳大学汤姆·赖克特教授主旨演讲

清华大学陈昌凤教授以“知识被调用为营销——GEO驱动的AI内容生态”为演讲主题,指出当前营销逻辑正在从搜索引擎优化(SEO)转向生成式引擎优化(GEO)。GEO的操作路径通过大模型商业模式、生成优化公司、数据投毒与媒介操控等,容易误导用户决策。陈教授强调,GEO虽为新趋势,但需警惕信息操纵的风险。智能平台化的背景下,个人与社会均需提升算法素养与智能素养,还有企业需要在治理方面与时俱进。

图7 清华大学陈昌凤教授主旨演讲

北京大学陈刚教授立足广告与营销传播学科的现状,指出AI时代企业营销的核心难题在于信息入口从传统搜索引擎转向大模型,但大模型生成内容的可信度存疑,新品更新与信息可见性也成为企业痛点。对此,他认为跨文化营销传播是重要突破口,并以拼多多海外运营为例,印证跨文化适配的重要性。他强调“回归价值”的三重路径:一是学术研究需从案例与现象出发,避免纯理论空谈;二是产业层面需为跨境电商等企业提供跨文化运营方法论;三是人才培养需聚焦“懂实践、通文化、会技术”,以适配AI与全球化的双重背景。

图8 北京大学陈刚教授主旨演讲

美国纽约州立大学布法罗分校洪浚浩教授作为学术对话人,强调会议主题精准契合当前传播学的三大变革,即从人文学科向“人文社科+自然科学”交叉转型,从观点驱动向实证研究转型,从聚焦传播本身向关注数字技术社会影响转型,并就相关主题,并就相关内容与主旨演讲嘉宾进行对话。吴世文教授为本场主旨演讲的主持人。

图9 美国纽约州立大学布法罗分校洪浚浩教授与专家学者学术对话

第二场主旨演讲共有四位嘉宾作学术报告。武汉大学刘汉俊教授以“当长江遇见世界大河”为主题,从文明对话视角切入跨文化传播,分享了与埃及、巴西、巴基斯坦、英国学者围绕“大河文明”的对话经历,并以“治水”为共同话题,对比不同文明的智慧。他提出跨文化传播的三大核心原则:一是传播需有文化含量,无文化含量、不看对象、无明确指向的传播均无效;二是文明交流需“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”,尊重并欣赏文化多样性;三是要找准共同话题,实现精准传播,“越是民族的,就越是世界的”需以“对方听懂、有共鸣”为前提。刘汉俊教授强调,中国文化传播需校准颗粒度,增强契合度,从“点到点、点到面、表及里、心到心”,让世界听懂中国声音,彰显文化自信。

图10 武汉大学刘汉俊教授主旨演讲

中国传媒大学张毓强教授聚焦地方在中国国际传播中的角色,探讨国际传播中的地方品牌意义价值。他提出三大核心概念:“全球地方化”强调全球与地方文化双向互动,地方文化可打破全球同质化;“地方知识”指特定区域的文化记忆与实践知识;“国家传播”涵盖国内与国际传播,需整合传播要素。地方知识与国家传播的互动需通过“品牌”中介,当前存在地方知识待编码、品牌需求合规性不足、国家传播结构化待完善三大问题。在实践路径上,需挖掘地方知识的地方性与普适性,通过品牌化运作实现“地方知识→品牌叙事→国家意义”的传导。

图11 中国传媒大学张毓强教授主旨演讲

温州肯恩大学英亚东副教授关注国际人才跨文化适应与压力,发现海归人才初期归属感强、适应好,但优势随时间减弱;外籍人才初期适应慢,后期更活跃、职场表现更佳。同时北京、上海以及南方地区的人才的压力更高,且地域差异显著。英亚东副教授强调,国际人才跨文化适应是中国发展的重要议题,研究结果可为人才政策制定、职场环境优化提供参考,帮助提升人才幸福感与工作效率。

图12 温州肯恩大学英亚东副教授主旨演讲

新加坡南洋理工大学娄晨副教授以“跨文化广告效果理论应用”为主题进行分享,研究基于两个实证案例展开:第一个案例以霍夫斯泰德“个人主义—集体主义”文化维度为框架,指出社会认同度是关键调节变量;第二个案例探讨同一文化场景下品牌“文化定位”影响广告效果。娄晨副教授认为,文化是跨文化广告效果的重要变量,但个体因素、品牌定位也会产生关键影响,未来研究需兼顾文化与个体双层面。

图13 新加坡南洋理工大学娄晨副教授主旨演讲

陈昌凤教授作为第二场主旨演讲的学术对话人进行点评与互动。基于大河文明比较对话提炼的“找准话题、尊重文化、让世界听懂”三大原则在跨文化交往和营销中具有重要意义,期待其实践经验与学术研究进一步结合。“地方品牌中介作用”有利于破解当前国际传播快速发展与机制滞后的现实矛盾。对于海外来华人才职业压力的探索,可以进一步补充社会架构变量。海归人才多在体制内,而外籍人才多在市场化机构,职场环境差异可能影响适应结果,纳入该变量可让结论更具针对性。对于跨文化广告效果,如果加入更多文化变量,如不同文化的身体审美受消费主义影响等,将扩展跨文化广告效果的研究边界。武汉大学媒体发展研究中心副主任肖珺教授为本场的主持人。

图14 清华大学陈昌凤教授与专家学者学术对话

第三场主旨演讲共有四位嘉宾做学术报告。武汉大学姚曦教授以“新全球化和数字化时代中国企业的跨文化营销传播创新考察”为主题,基于在东南亚的科学考察,总结出东南亚中国企业跨文化营销传播的三大成功经验:一是价值创造,优化整合产品与服务;二是关系建构,通过沟通互动获取可持续资源;三是文化传递,践行“和而不同、以和为贵”理念。同时也指出四大挑战:当地对中国品牌的刻板印象、制度制约、数字化素养缺失以及文化差异导致的管理传播障碍。对此,他提出“制度—技术—文化—市场”研究框架,以期为中国企业国际化提供理论与实践参考。

图15 武汉大学姚曦教授主旨演讲

中国传媒大学赵新利教授围绕“人工智能时代的品牌国际传播”展开分享。他结合中国品牌国际传播的历史,指出中国品牌国际传播面临机遇与挑战,强调AI是品牌的技术化延伸,能推动品牌从物理产品传播转向情感体验传播。同时,他提出品牌国际传播的四大启示:一是要有“灵魂”;二是善用第三人效果;三是注重情感共鸣;四是坚持实事求是。最后,他建议品牌国际传播需结合AI技术与历史经验,实现技术赋能与文化内核的融合,提升国际认同。

图16 中国传媒大学赵新利教授主旨演讲

菲律宾圣保罗大学简媞玛・科考教授以“人工智能的人性化:重思数字时代的跨文化传播与营销”为主题,分析了AI的双重影响,并提出AI人性化的三大核心原则:移情智能、文化情境化与道德意向性。并以菲律宾某大学课程中探讨AI与伦理为例展开探讨。她指出,教育、营销、伦理领域合作应当构建包容性设计文化,让AI纳入多元声音,确保技术服务人类,成为跨文化理解的媒介。

图17 菲律宾圣保罗大学简媞玛・科考教授主旨演讲

马来西亚国立大学阿卜杜勒・拉蒂夫・艾哈迈德教授围绕马来西亚高等教育国际化与跨文化营销展开,核心目标是解读马来西亚如何通过跨文化营销实现《马来西亚高等教育蓝图》中“2025年吸引25万名国际学生”的计划,将马来西亚打造为教育枢纽与人才枢纽。他强调高等教育国际化不止于招生,更在于毕业与校友发展,跨文化营销是连接各国、促进教育合作的桥梁。

图18 马来西亚国立大学阿卜杜勒・拉蒂夫・艾哈迈德教授主旨演讲

刘汉俊教授作为第三场主旨演讲的学术对话人。在“新全球化”和“数字化”的趋势下“制度—技术—文化—市场”的跨文化营销框架,有利于中国企业和品牌走出去,加深海外市场对中国制造的了解与认可,创造更多合作交流的机会。融合品牌理论与历史经验启示,“不是靠坚船利炮,而是靠友谊”的中外交往理念值得提倡,友谊在跨文化营销中所蕴含的影响力与吸引力值得进一步研究。无感知性是AI相较于人的重要差异,AI的人性化原则以及相关伦理教育值得理论和实践的共同关注。马来西亚国际教育的实践与经验,以及其品牌建设过程包含着跨文化交往的智慧。四位学者的发言兼具国际视野、紧扣跨文化营销主题、深耕自身领域、对研究成果充满自信,为跨文化营销传播研究提供多元视角。本场由武汉大学新闻与传播学院副院长陈波教授主持。

图19 武汉大学刘汉俊教授与专家学者学术对话

第四场主旨演讲共有四位嘉宾做学术报告。上海外国语大学姜智彬教授以“文化算法:人工智能驱动下跨文化营销传播的范式变革”为主题,分析了传统跨文化理论在数字时代的挑战,并提出“文化算法”概念——模拟、理解、适应并生成文化特定内容的AI系统范式,视文化为可计算、可学习、可演进的动态系统。针对算法偏见等挑战,他提出“CET三维应对框架”,即文化包容性设计、伦理审查机制、透明度与可解释性。

图20 上海外国语大学姜智彬教授主旨演讲

马来西亚博特拉大学莫妮莎・瓦希德副教授以“西方理论的东渐:在翻译中迷失”为主题,聚焦论证动机、论证框架、冲突个人化三大维度,分析西方传播理论在亚洲的适配性。她指出,相对于中国,马来西亚存在更多量表信度问题,局部不匹配的情况时常出现。西方理论东传不能直接套用,需结合本土文化进行适配调整,否则会导致研究结果偏差,影响理论指导实践的有效性。

图21 马来西亚博特拉大学莫妮莎・瓦希德副教授主旨演讲

复旦大学张殿元教授以“中资企业社会责任形象构建及其国际传播路径”为主题,提出企业社会责任形象建构的核心方向与传播逻辑。他认为,中资企业应构建“世界公民”式的社会责任形象,而非单纯本土化形象。传播路径上,他指出当前传播已从“态度改变”转向“认知重构”,“谁在传播”仍具战略意义,需通过精准传播让国际社会感知企业的社会责任,提升品牌认同与信任。

图22 复旦大学张殿元教授主旨演讲

中国传媒大学潘可武研究员作为第四场主旨演讲的学术对话人,点评了姜智彬、莫妮莎・瓦希德、张殿元三位学者的研究,强调理论与实践的结合。对于“文化算法”研究,他肯定其“高概念”属性与清晰思路:准确把握AI与文化的关系,以“发现问题—解决问题”为逻辑,坚持技术服务文化的视角,指出算法的文化属性会影响使用过程与结果,具有前沿性与实践价值。对于西方理论适配研究,他认可其实践与理论结合的路径:从实证案例出发,揭示西方理论在亚洲的不匹配问题,强调理论需本土化适配,避免“拿来主义”,为跨文化传播研究提供方法论启示。对于企业社会责任形象研究,他提出不仅要卖产品,更要卖产品的文化。企业形象传播需融入文化内核,社会责任形象的本质是文化认同的传递,建议结合跨文化语境,让社会责任叙事更易被国际社会理解与接受,提升传播效果。他强调,跨文化营销传播研究需兼顾理论创新与实践落地,既要突破传统框架,又要为企业、教育等领域提供可操作的策略。本场报告由武汉大学新闻与传播学院副院长董庆兴教授主持。

图23 中国传媒大学潘可武研究员与专家学者学术对话

第五场主旨演讲共有三位嘉宾做学术报告。华南理工大学段淳林教授关注中国品牌出海发展趋势,她的演讲围绕中国品牌出海的高质量转型展开。她强调中国品牌出海需完成三大转变:从做大到做强、从外部依赖型创新到内驱力创新、从性价比导向到价值与文化导向,并进一步梳理了五种出海模式:建厂建渠道、跨国并购、技术出海、新商业模式出海以及文化出海。

图24 华南理工大学段淳林教授主旨演讲

四川大学杨效宏教授的演讲以“空间融合与交互转译:中国制造的跨文化交流实践与作用”为主题。他基于再定义的“中国制造”,认为中国品牌在海外由技术输出到文化融合的转变是一个交互转译的过程,从而印证空间融合的价值——不同文化事物主动融入对方的动态过程,依托数字技术实现“虚实相间”,既包含物理空间的靠近,也涵盖融合中人际互动的深化。

图25 四川大学杨效宏教授主旨演讲

华东师范大学秦雪冰教授聚焦来源国形象对美国用户接受中国互联网品牌的影响,基于来源国形象、接受意愿、感知风险、消费者民族中心主义等理论与研究假设核心探讨“为何中国互联网品牌能在美国逆势突围”。通过Temu的案例调研得出关键结论。她在最后基于实用主义对此做进一步探讨,指出美国用户的实用主义倾向是中国互联网品牌在美国市场获得成功的重要原因;在全球价值链博弈中,感知风险仍然使中国互联网品牌面临困境。

图26 华东师范大学秦雪冰教授主旨演讲

姜智彬教授作为第五场主旨演讲的学术对话人与发言人进行交流。“认知计算广告”是计算广告领域的前瞻方向,区别于传统数字或统计计算广告,为行业指明新赛道,且梳理的品牌出海模式视野宏阔,案例扎实,兼具理论高度与实践指导性。杨效宏教授对“中国制造”的重新定义打破了“技术产品”的单一认知,将文化事物纳入范畴,为跨文化传播提供更广阔的分析框架;“空间融合”“交互转译”的概念构建,是推动学科根基发展的重要研究,尤其“转文化传播”的提出,突破了传统跨文化传播的差异视角,凸显文化平等的核心。秦雪冰教授的研究“以老理论出新结论”,精准捕捉到“美国用户接受中国互联网品牌”的现实矛盾,研究问题具有极强现实意义,为中国互联网品牌出海提供具体的策略指引。本场讲座由武汉大学新闻与传播学院党委副书记洪杰文教授主持。

图27 上海外国语大学姜智彬教授与专家学者学术对话

第六场主旨演讲共有三位来自业界的嘉宾做报告。群玉山联合创始人兼CEO姚俊结合公司的广告营销实践,提出品牌广告需从“商业表达”转向“社会表达”,核心是构建区别于商业广告与公益广告的第三类广告形式——“新共识广告”。即聚焦未形成共识但国民关注的社会议题,以正确价值观为前提,借争议性突破圈层,推动公共认知与共识形成。

图28 群玉山联合创始人兼CEO姚俊主旨演讲

欢聚集团公共与政府事务总经理敬华以企业实践视角,分享全球化企业的跨文化运营及多元业务进阶路径,为企业的全球化发展提供实践参考。她讲述了欢聚集团20年历程,重点分享产品的本土化适配与用户价值的深度链接。她在分享中提到,全球化的核心是本土化,集团在150个国家布局业务,30个国家设办公点,发达国家营收占比过半,通过“全球资源+本地运营”带来业务突破,并在全球化发展中从较单一业态到多元生态实现自我进阶。

图29 欢聚集团公共与政府事务总经理敬华主旨演讲

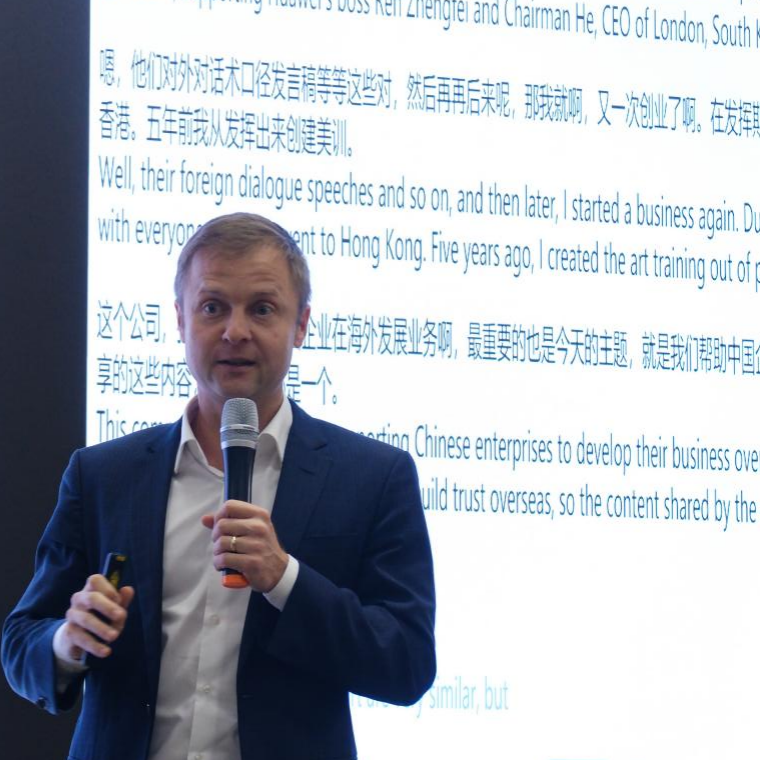

美讯CEO彭家荣结合21年在华经验,提出中国企业出海的核心壁垒是“信任”,而非产品或价格,进而构建“5R合一”本地化信任体系——以PR(公共关系)为抓手,协同GR(政府事务)、BR(行业影响力)、IR(投资者关系)、CSR/ESG(社会责任)、HR(雇主品牌)形成信任闭环。他认为,吸引海外高质量人才的核心是传播企业故事,如美的通过MIT校招、技术高层访谈,塑造本土化创新形象;同时,需让外籍员工产生使命感,而非单纯依赖华人销售团队。他强调,跨文化沟通的本质是“交朋友”,通过共同参与社会活动建立深层信任。

图30 美讯CEO彭家荣主旨演讲

秦雪冰作为第六场主旨演讲的学术对话人,代表学界和业界进行了互动。她认为新共识广告精准捕捉到广告行业的社会价值转向,当下消费者愿为情绪价值买单,新共识广告以未共识议题为切入点,既避免公益广告的刻板,又突破商业广告的功利,为行业提供新路径,“价值观正确前提下拥抱争议”的观点,对品牌破圈具有重要指导意义。BIGOAds与SHOPLINE的双引擎模式,为企业全球化提供可落地的实操方案,既能解决中国品牌海外获客难题,也有效降低中小企业出海门槛,同时印证了平台型企业对跨文化传播的支撑作用,也为广告学科提供了技术赋能全球化的研究样本。“信任”是中国企业出海的关键,“5R体系”从政府、行业、人才等多维度构建信任,弥补了过往研究重产品轻关系的不足;“雇主品牌”的论述,切中中国企业本土化的核心短板,为学术研究提供了跨文化管理的新方向,期待未来有更多结合实践的理论探索。本场讲座由武汉大学新闻与传播学院副院长王敏主持。

图31 华东师范大学秦雪冰教授与专家学者学术对话

“跨文化营销传播中的文化与市场”平行论坛(上半场),由厦门大学熊慧教授主持,华中师范大学辛静副教授担任与谈人。四川外国语大学王媛副教授聚焦重庆文旅海外传播的认知偏差问题,以“iChongqing”海外官方社媒账号为个案,探究地方文旅跨文化价值表达逻辑。她指出官方账号通过文娱资源、旅行体验、出行服务三大主题,构建了“传统与现代交融”的重庆城市形象,但海外受众对重庆的认知仍停留在视觉感官层面。官方账号需优化历史文化内容呈现、强化人与空间的深度关联。

图32 华中师范大学辛静副教授学术对话

图33 四川外国语大学王媛副教授报告中

湖北大学副教授姜可雨、硕士生许鑫莲针对跨国品牌在华广告的隐喻研究缺口,选取《2024胡润中国外商投资企业200强》等榜单中的18个跨国品牌,收集2013—2025年41支本土化广告,采用多模态话语分析方法梳理隐喻类型与中国形象建构逻辑。研究发现,广告中存在结构隐喻、方位隐喻、本体隐喻三类核心隐喻,共同建构“文化中国”“温情中国”“发展中国”三重形象,且形象呈现“温情内核不变、文化与发展随社会演进”的意义流变特征。她们的研究启示跨国品牌可以“家国”为共通意义空间,通过田野调查贴近中国文化特质,借助“构联”策略实现文化创新诠释,为品牌本土化与中国品牌出海提供参考。

图34 湖北大学硕士生许鑫莲报告中

湖北大学谷羽副教授、硕士生王义刘聚焦中国快消品牌在东南亚市场的广告文化挪用现象,他们发现,品牌核心挪用策略为借用欧美日强势文化符号,短期可降低市场认知门槛,但长期会消解中国品牌文化身份。文化折扣源于受众对符号归属的误判,文化融合则受受众文化背景与偏好影响,个体差异显著。品牌需要平衡文化影响力与营销影响力,正视快消品传播文化的“日常性优势与迭代性局限”。

图35 湖北大学硕士生王义刘报告中

武汉大学慕文龙副教授、硕士研究生舒梦媛、湖北大学晋艺菡副教授针对个性化广告效果的研究分歧,采用元分析方法,检索30篇实验法文献,通过R软件metafor包检验总体效应与调节效应。研究发现,个性化广告总体效果显著优于非个性化广告;调节效应中,享乐型产品广告效果显著优于实用型产品,视觉线索效果优于语言线索,而年龄、性别、文化维度及个性化类型对效果无显著影响。研究指出,视觉线索可通过情感联想规避消费者理性防御,女性对个性化广告的接受是“隐私担忧与实用价值”的权衡结果。结论为广告主提供实践指导,如针对享乐型产品优先采用视觉化个性化广告。

图36 武汉大学硕士生舒梦媛报告中

平行论坛一下半场由湖北大学晋艺菡副教授主持,由华中科技大学于婷婷副教授担任与谈人。武汉大学博士研究生李珍珍与肖珺教授的研究以中国石化为案例,结合LDA主题建模与三轮访谈,探讨国企跨文化传播策略。研究发现,中国石化经历“工程主导期—文化适配期—绿色叙事期”三阶段演化,形成“制度嵌套、符号混合、角色共建”三重协同策略。他们在研究中提出了“锚定式自主”机制,即总部制定核心框架、区域进行本地适配,解决全球—本地张力,研究还明确了国企国际传播的协同建构式跨文化转向路径,并指出文化合法性需逐步建立,首先获得策略认同,随后引发情感认同,最后形成身份认同。

图37 华中科技大学于婷婷副教授学术对话

图38 武汉大学博士研究生李珍珍报告中

澳大利亚莫纳什大学硕士生王烨淇探讨菲律宾政府如何通过数字宣传片构建移工“英雄叙事”,以及“象征性可见性”对跨文化受众情感与国家态度的影响。研究基于多模态视觉语法理论,对We Give the World Our Best系列8支视频进行量化分析,发现叙事结构以概念再现为主,用于建立国家口号记忆锚点;叙事再现则通过去冲突、去风险的温情场景展示移工技能。研究提出了象征性可见性差异模型,揭示从可见性分配到真实性判断,再到情感反应与国家态度的作用链条。研究指出,品牌叙事应关注伦理边界与文化适配,平衡真实性与象征性。

图39 澳大利亚莫纳什大学硕士生王烨淇报告中

华中师范大学辛静副教授、硕士研究生杨双双的论文以荣格原型理论为框架,对TikTok平台#Labubu#话题下660个视频样本进行文本分析,探究潮玩IP跨文化传播机制。他们指出,拉布布呈现“精灵伙伴、捣蛋鬼、宝物、数字身份圣像、原始质料、恶魔”六大原型叙事,核心价值集中于情感慰藉、身份认同与个性化表达。就潮玩IP跨文化传播而言,可以从符号堆砌转向原型激活,构建“模糊性留白的叙事场域”以激发用户共创,同时打造原型叙事矩阵适配短视频传播特性。

图40 华中师范大学辛静副教授报告中

广东外语外贸大学硕士研究生徐萌针对中国新能源汽车品牌“制造强、品牌弱”困境,引入内隐理论,以吉利领克为案例,分析官网12条文本与Meta(原Facebook)102条帖文,提出“成长型品牌叙事”概念。她指出现有叙事内容呈碎片化状态,而成长语义的稳定呈现需要明确角色、过程、时间三大线索。数据显示,当出现真实性证据时,成长语义强度将显著提升。研究建议品牌叙事需将时间线叠加目标轨迹以有效传递成长感,通过因果关系呈现将品牌成就改写为发展过程,关系视角叙事需以结局或承诺收尾体现共创。研究构建了成长型品牌叙事理论模型,为中国品牌在动态全球市场中提供沟通策略参考。

图41 广东外语外贸大学硕士生徐萌报告中

“跨文化营销传播中的媒介与技术”平行论坛,上半场由武汉大学新闻与传播学院特聘副研究员罗晨主持,武汉大学新闻与传播学院特聘副研究员刘子琨担任与谈人。德国波茨坦大学达纳拉・科考教授聚焦TikTok对传统新闻传播的颠覆性影响,并从民众注意力转向、审查难度、移动数据资费、场景适配等角度解读了TikTok成为重要新闻源的原因。针对跨文化营销,他认为需关注连接性自主权,传播者需成为用户自主决策能力的守护者,同时要将数字福祉作为关键绩效指标,考量传播活动对社群健康的影响。他强调,真正的跨文化传播必须建立在尊重的根基之上。

图42 德国波茨坦大学达纳拉・科考教授报告中

深圳大学杨莉莉教授、硕士生孙丹纯的论文以《黑神话:悟空》为案例,从海外玩家“他塑”视角,结合文化图式理论与游戏MBA分层模型展开研究。研究指出能力层打破国产游戏刻板印象,实现与3A大作对标,吸引玩家进入图式调试;风格层将中国古建筑3D扫描融入游戏,结合“暗黑”风格与西方游戏共通点,触发主动探索;精神层以“天命人成长”等价值观契合全球Z世代需求,对应反觉醒文化引发共鸣。研究启示跨文化传播需立足受众视角、保证品质、以具身化符号引爆兴趣,借助数智媒介实现“参与式传播”。

图43 深圳大学杨莉莉教授报告中

西安外国语大学赵战花教授、博士生潘阳的论文聚焦Labubu潮玩IP,探讨情感传播对文化折扣的突破作用。研究指出,Labubu以“丑萌”美学构建国际社交空间,通过“逆向出海”走红,其短视频情感策略分四阶段:情感刺激、情感体验、情感慰藉、情感消费。研究同时发现了存在的表演浮夸、过度商业化等问题,并进一步提出通过“再中心化”强化虚拟链接、结合本土场景重构意义、突出“叛逆与治愈”精神内核,为潮玩IP跨文化传播提供范式。

图44 西安外国语大学博士生潘阳报告中

华中科技大学于婷婷副教授、本科生罗钰雯基于“可见—可传—可感”三维框架,对《哪吒2》的跨文化传播机制进行分析。她们指出,“可见”层面,算法驱动切片式高光与具象化符号设计,重构叙事逻辑,避免“脱时空再现”;“可传”层面,线上数字平台提供物质基础与新知觉体系,线下集体观影场景强化仪式感,文化成为生活样态;“可感”层面,通过强共情情感矛盾、草根叙事与深层隐喻构建表征性文化空间,将传统精神本土化改造。

图45 华中科技大学本科生罗钰雯报告中

长安大学硕士研究生华梓成界定“游戏书法景观”:以汉字书写为核心,具有交互性与多模态性的虚拟场景,分视觉符号类(如“破”“定”字动态特效)、知识叙事类(交互解谜形成知识场域)、观念体验类(操作与文化观念绑定)三类,遵循“感官激活→认知深化→价值内化”逻辑。在研究中,他引入何威“三境-三维”理论分析:符号境、知识境、观念境。研究认为,游戏可通过“符号转译→知识具现→观念转化”突破文化折扣,未来可结合VR/AR与UGC功能深化体验。

图46 长安大学硕士研究生华梓成报告中

在与谈环节,特聘副研究员刘子琨从案例可比性、概念大小与切入角度、本土化概念与理论的对话性等维度与报告人进行交流,探索进一步深化研究的路径。

图47 武汉大学特聘副研究员刘子琨学术对话

下半场由武汉大学新闻与传播学院讲师蒋兰心主持,武汉大学新闻与传播学院讲师卢明江担任与谈人。华中科技大学于婷婷副教授、硕士生盖雨翔、硕士生田敏轩关注中国品牌国际传播研究现状与对策。研究指出,当前官方外宣面临信任困境,品牌成为国际传播新主体,可借鉴韩国“国家形象—品牌”正向循环的经验。结合名创优品等案例,总结研究四大特点:多元主体构建理论共识、跨文化视角研究蓬勃、跨学科方法筑牢根基、技术研究成为数字营销焦点。研究认为,应当深化校企合作、借鉴自然科学思路、结合中国实践创新本土理论,推动“中国制造”向“中国价值”输出。

图48 华中科技大学硕士生盖雨翔报告中

四川外国语大学讲师何渊以Temu为案例,通过Trustpilot、Reddit的2500条评论,用扎根理论分析“期望”与“质量”的跨文化协商。核心发现期望悖论:高分评价合理化低价(功能主义、开盲盒体验),低分评价觉被欺骗;用户分为“现实主义辩护者”“舆论批判者”“失望的受害者”三类。研究指出,平台通过算法放大现实主义话语,形成“一次性消费观”,传统“企业适应文化”转向“平台规训消费者”,以社群情感劳动替代客服降低成本。

图49 四川外国语大学讲师何渊报告中

中南民族大学硕士研究生黄泽星、杨景旭基于“十四五”规划数字文化政策与Labubu实践,提出“赛博装配”新范式,将IP视为可装配的“行动零件”,分四阶段:感知适配期、接口生成期、边界拓展期、系统聚合期。研究采用了混合方法,用Python收集YouTube数据,对12位用户进行深度访谈及三个月观察,发现性别议题存在漏洞。研究创新在于构建“物性设计—激活—技术扩散”闭环,启示企业平衡IP适配性与品控,优化算法与供应链,后续需关注用户文化差异与多平台数据。

图50 中南民族大学硕士研究生黄泽星报告中

北京大学硕士研究生曹宇萱结合媒介进化论、受众商品论与跨文化理论,分析中美微短剧的偏好差异。2024年中国微短剧市场规模504亿元,美国份额为中国6倍,核心生产者均为华人群体。用户画像差异显著:中国用户集中在东南沿海、年龄双峰分布、多平台观看、偏爱情感逆袭;美国用户以35+女性为主、独立App观看、偏好吸血鬼题材。技术上,中国多平台协同适配碎片化,美国依托付费生态;资本上,中国“短平快”用户驱动,美国垄断形成文化工业;文化上,中国受集体主义影响,美国受多元文化与消费主义驱动。研究为短剧出海提供“本土+普适”策略参考。

图51 北京大学硕士研究生曹宇萱报告中

广东外语外贸大学硕士研究生侯晓彤以2020—2024年两家企业海外报告为数据,用“个人价值观词典”(PVD)分析,发现仅“普遍主义”“成就”“权利”价值观差异显著:比亚迪强调“人类命运共同体”(融入性普遍主义)、“合作赋能”(权力)、“集体成就感”;特斯拉侧重“自我引领全球主义”(普遍主义)、“控制主导”(权力)、“个人英雄式进步”(成就)。研究指出存在“同词异义”现象,跨文化传播需破解语义误读,理论上提供“量化文本+文化解读”方法,在实践上为品牌价值观输出提供精准方向,后续需优化方法并拓展文本验证。

图52 广东外语外贸大学硕士研究生侯晓彤报告中

在与谈环节,卢明江老师就可比性、混合研究方法、概念适配性等方面与发言人交流,探讨进一步优化研究,突出创新点的具体路径。

图53 武汉大学新闻与传播学院讲师卢明江学术对话

会议闭幕式由武汉大学新闻与传播学院慕文龙副教授主持,在会议总结中姚曦教授明确了跨文化营销传播的三重核心价值,并进一步归纳了本次会议的六点共识:一是营销的全球化是不可阻挡的历史潮流,核心驱动力未变,未来将进入“新全球化”阶段;二是全球化具有周期性特征,需理性应对波动;三是当下全球化的最大特征是不确定性,地缘政治、技术变革均带来挑战;四是商品流动是全球化的核心推力,直接塑造跨文化营销传播的形态;五是本土化是跨文化沟通的有效路径;六是需构建“文化+制度+技术+市场”的整合分析框架,以全面理解跨文化营销传播的逻辑。

图54 武汉大学新闻与传播学院姚曦教授总结

文稿|周 琪