《传播创新研究》是由武汉大学媒体发展研究中心(教育部人文社会科学重点研究基地)、武汉大学新闻与传播学院联合主办的学术集刊,以中国传播问题为出发点,“在场”感知中国传播的难点、疑点与热点,创新重建交流与社会连接的传播行动,发掘比较视角下的传播智慧,进而激活传播创新的实践与理论发展,纾解人类交流的困境与无奈。本辑由商业传播、健康传播、智能传播、传播与社会四个部分组成,从不同角度分析了传播创新研究现状。

本次推送《游戏直播平台女主播的情感劳动实践:表演策略与认同危机》,作者:王红缨、曹卓栋、郑月。

游戏直播平台女主播的情感劳动实践:表演策略与认同危机

王红缨、曹卓栋、郑月

摘要:本研究以中国头部游戏直播平台的女主播为研究对象,采取网络民族志方法,通过长时间的田野观察与深度访谈来考察女主播情感劳动实践过程。研究发现,在游戏直播平台的情感劳动中,女主播采取营造亲密、调动感官和情景分离等由表及里的在线表演策略进行情感管理。在“劳资客”三方关系中,女主播迎合观众的在线表演策略与消极抵抗加剧了女性形象污名化。情感的商品化、去真实化引发情感异化,直播中虚幻的自我满足、过度的情感损耗与现实中的生存困境使女主播难以实现真正的自我认同。

关键词:女主播;游戏直播;情感劳动;情感消费

当下,中国游戏直播行业已步入成熟期,2023年末游戏直播用户规模达到了2.97亿人,其中男女比例为7:1。以头部游戏直播平台为例,网络女主播从游戏逐渐拓展至颜值、秀场、二次元等诸多领域,这一群体的数字劳动逐渐引起了学者关注。内容作为游戏直播的核心竞争力,吸引了以游戏节目为主要内容的技术型男主播入驻平台,而处于技术统治边缘的女主播多为陪伴型的情感奉献者,或者魅力型的审美劳动者。不同于实景现场表演,女主播表演的舞台迁移至移动网络时代的线上直播间。在具有双向互动性、以主播个人为核心的个人秀场直播中,女主播从面容、着装、举止到说话语气都被规制成大众消费品的标准予以展示。

女主播受制于平台规则与公会工资分成的压力,有意识地将身体与情感作为商品进行展演与互动,接受来自直播间观众的“打赏”与弹幕的实时评价,这在一定程度上延续了大众传播时代“消费女性”的行为。在此意义上,游戏直播平台中的女性直播劳动是一种“数字劳动”与“情感劳动”,技术、平台、公会与主播间的劳工关系共同作用于主播劳动的管理控制。同时,女主播通常依靠性别角色、展演劳动与情感互动在直播中维系与观众的稳定关系,以获得良好的直播收益。为洞察网络直播现象及其背后的权力关系,本研究将聚焦女主播情感劳动实践中的表演策略与认同危机。通过对游戏直播平台女主播、观众的民族志研究,厘清在情感劳动实践中的主体策略及双方的互动关系,本文试图阐释以下几个主要研究问题:第一,在直播游戏中,女主播是如何进行情感劳动实践,实现情感商品化的?在此过程中,女主播如何发挥自身的主体性,采取了怎样的表演策略来应对男性凝视下自我认知的割裂?第二,女主播在职业生涯与自我认同中面临怎样的困境与危机?

一、文献综述

(一)情感劳动与网络直播

美国社会学家霍克希尔德通过对空乘人员的分析,在《心灵的整饰:人类情感的商业化》一书中以情绪劳动(emotional labor)的概念来描述“情感的私人运用与商业运用”。受制于社会引导下的情感规则,人们会通过“情感整饰”与“情感工作”控制或改变私人情感以符合感受规则的要求。因此,个体的扮演不仅在于表面的行为整饰,还在于内在的情感塑形,在戈夫曼拟剧理论的基础上,霍克希尔德区分了“浅层表演”与“深层表演”的情感展示策略,前者指通过外部表情和行为的改变展示出符合社会期待和工作所需的情感,而后者则通过内在情感的调节实现自身情感体验与组织期待的一致。简而言之,在以服务为经济基础的后工业社会中,为了获得报酬,情绪劳动要求员工在商业活动中控制自己的身体并压抑自己的真实情感,将生活表演化以满足被服务者的期待和需求。不同于霍克希尔德关注情感在后工业社会中的商业运用,哈特与奈格里基于自治主义马克思主义的理论资源,使用“情感劳动”(affctive labor)来描述实际或虚拟的人际接触中产生或操纵情感的劳动。情感、知识和信息等被看作后工业社会生产过程中发挥基础性作用的关键要素,从劳动范式重构的角度来看,包括情感劳动在内的非物质劳动已取得劳动与生产领域的霸权地位。情感劳动是一种在质的层面取得霸权地位的劳动形式。更重要的是,在哈特与奈格里看来,情感劳动的生产性体现为一种生命政治的生产,更注重劳动过程中的主观性和“情动”要素。

以往涉及情感劳动的研究多关注线下面对面的情境,涉及家政、餐饮、航空等多个行业,服务者被要求与顾客建立一定的情感联系。而随着互联网的迭代升级和数字媒体的广泛使用,网民的情感实践开始逐步替代传统劳动,在互联网产业发展的商业逻辑下进一步被商品化、劳动化和货币化。数字资本将网民的情感纳入资本生产过程以实现资本增值。网络直播的“情感劳动”兼具霍克希尔德“情绪劳动”与哈特和奈格里作为非物质劳动的“情感劳动”。主播需要在商业逻辑的操控和网络直播特性的影响下,有意识地进行情感整饰以提供理想化的表演和符合期待的情感服务。其中,主播的情感生产和社会关系被资本化,变为可管理的劳动,而作为观众的网民将通过持续观看、互动和“打赏”等行为进行情感表达和宣泄,以实现互联网企业的资本增值。

(二)情感劳动中的性别视角

琼·W.斯科特指出,在劳动中性别不平等问题与阶级不平等同等重要。霍克希尔德也特别强调了情感劳动商业化当中的性别模式。劳动性别分工产生后,女性往往被分配除了身体劳动之外的情感劳动,如承担照顾家庭成员的责任。随着社会经济的发展,这些需求逐渐外溢到家政、酒店、空乘等服务业中,标准的微笑、友善的举止成为现代服务业之规范。女性受制于传统社会的性别分工往往负责与情感相关的工作,但这些劳动更多是无偿和隐形的,作为性别弱势群体的女性也更容易受到情感整饰的伤害。

在具体的网络直播场域中,女主播的情感劳动研究主要聚焦直播行业规则下女性主播身体表演与情感表演的商品化。服务业劳动者与制造业劳动者最大的不同在于,服务业的劳动在于人与人之间的互动。当与公会签约后,女主播的表演内容纳入整个直播内容生产与消费的流水线中,她们从化妆、服饰、语气到举止都被动或主动地经过平台规范、公会训练。在整个直播产业链条上,平台与女主播高度绑定,女主播在平台上进行身体表演和情感表演。身体表演和情感表演不再只参与物质性劳动,而是更多地参与非物质性的情感流通和消费,在商业资本逻辑操控下礼物“打赏”顺理成章成为身体符号化和情感商品化的结果。在认同塑造、结果管理和过程监控等隐蔽的劳动控制中,劳资双方形成共谋掩盖资本的剥削本质,网络直播间里的权力关系形塑了女主播的甘愿劳动。由此可见,女主播便是凭借礼物“打赏”完成亲密关系的转化与交易,在这个过程中,女主播面临情感倦怠、异化和身份混淆的危机。

在“劳资客”三方权力关系彼此交错的网络直播空间内,女主播在情感互动过程中会通过情感表演与观众建立“情感和亲密关系”。在不同的关系情境中,女主播会通过转态性角色的扮演采取不同的情感表达和关系策略。为了避免在接合性情境中的表演崩溃,女主播还发展出了“情景分离”的策略,即接合性情景与日常生活情境的分离。也有研究认为,情感劳动策略有着显著的性别差异,女主播更倾向于采用深层表演策略来提高个人成就感。情感劳动理论认为,情感劳动必然导致情感的异化。在女主播群体情感关系的转化与交易的过程中,女主播面临情感倦怠、异化和身份混淆的危机。

(三)女主播的表演策略与情感体验

情感劳动强化了无边界的工作,从公共空间渗透到从业女性的私人领域。持续表演与情感管理造成女性工作者自我认知的矛盾,认同一个无法与之融为一体的公司并进行“非真实”的表演,造成情感倦怠。由于缺乏对情感规则的自我把控,女主播容易在“表演”中产生情感损耗与无意义感。情感关系具有不确定和不稳定的特征,女主播通过情感运营维系关系,但由于权力、金钱和市场博弈对抗的不确定,女主播的真实自我与关系维护将难以为继。女主播的情感劳动在一定程度上加剧了女主播的污名化,女主播被“凝视”与消费,无法挣脱男性审美的禁锢。

然而,在对女主播情感策略的研究中,情感劳动的积极体验成为不可忽视的新现象。来自国内的经验研究发现,月嫂可以通过边界工作来创造积极的工作体验、通过打造“育儿专家”的形象来建立象征性秩序以争取更多互动中的主动性,网络女主播的情感劳动并不一定带来情感异化,深层表演反而可以极大增强其个人成就感。大概率来说,女主播能从平台上获得远高于普通上班族的收入。女主播在满足观众情感需求的同时,可能会在互动中获得情感能量。女性将情感转化为一种资源,并以礼物的形式提供给男性,尤其是数字平台劳动是信息的、流通的及以情感为导向的形式,女主播这项职业几乎契合了全部特质。无论是从女性主义视域、服务行业、粉丝文化的视角,还是从数字游戏产业的视角,这意味着主播利用空间、场景和机会去进行创新性、情绪化表演,在主动与反抗的边界上获得积极且有利于个体成长的体验。不过需要注意的是,主播的主体性与能动性仍然是有限的,其情感劳动依旧是剩余价值增殖的主要工具,只是在数字资本场域中变得更为隐蔽。

综上所述,情感劳动大多与性别角色相关。女主播需要通过身体形象与情感服务的双重投入突出其性别特点来维系与观众、粉丝之间的关系。在“劳资客”的权利互动关系中,女主播发挥一定的主动性采取相应的情感表演策略。游戏直播平台具备明显的男性气质,女主播在游戏直播平台的劳动是一项可以从女性主义视域下进行审视,以观众、粉丝和直播服务为基础的虚拟情感游戏。现有研究大多关注女主播情感劳动所产生的负面影响,较少关注情感劳动的积极体验,并且忽略了这种基于游戏平台的新型数字劳动从业者的自我认同与职业困境。以上述讨论为基础,本文重点探析在网络直播的情感劳动过程中,游戏直播平台的女主播基于自身的性别角色,如何在形形色色的直播游戏中将情感作为商品与粉丝和观众进行互动,并采取何种情感管理策略来应对男性凝视,以及作为情感生产网络的节点,女主播能否真正在无止境的情感劳动中获得满足感与认同感。

二、研究方法

对于网络民族志在方法意义上的探讨,多位学者提出了适合各种情境的方法。国内学者认为,不论是在线生活还是离线生活,都要求调查者进入研究对象的文化中,熟悉他们的生活,甚至成为其中一员。在网络民族志工作中,研究者应该重归“摇椅”进行田野工作,进入虚拟社区的同时要满足“浸染”的规范性要求,长期而专注地进行观察。

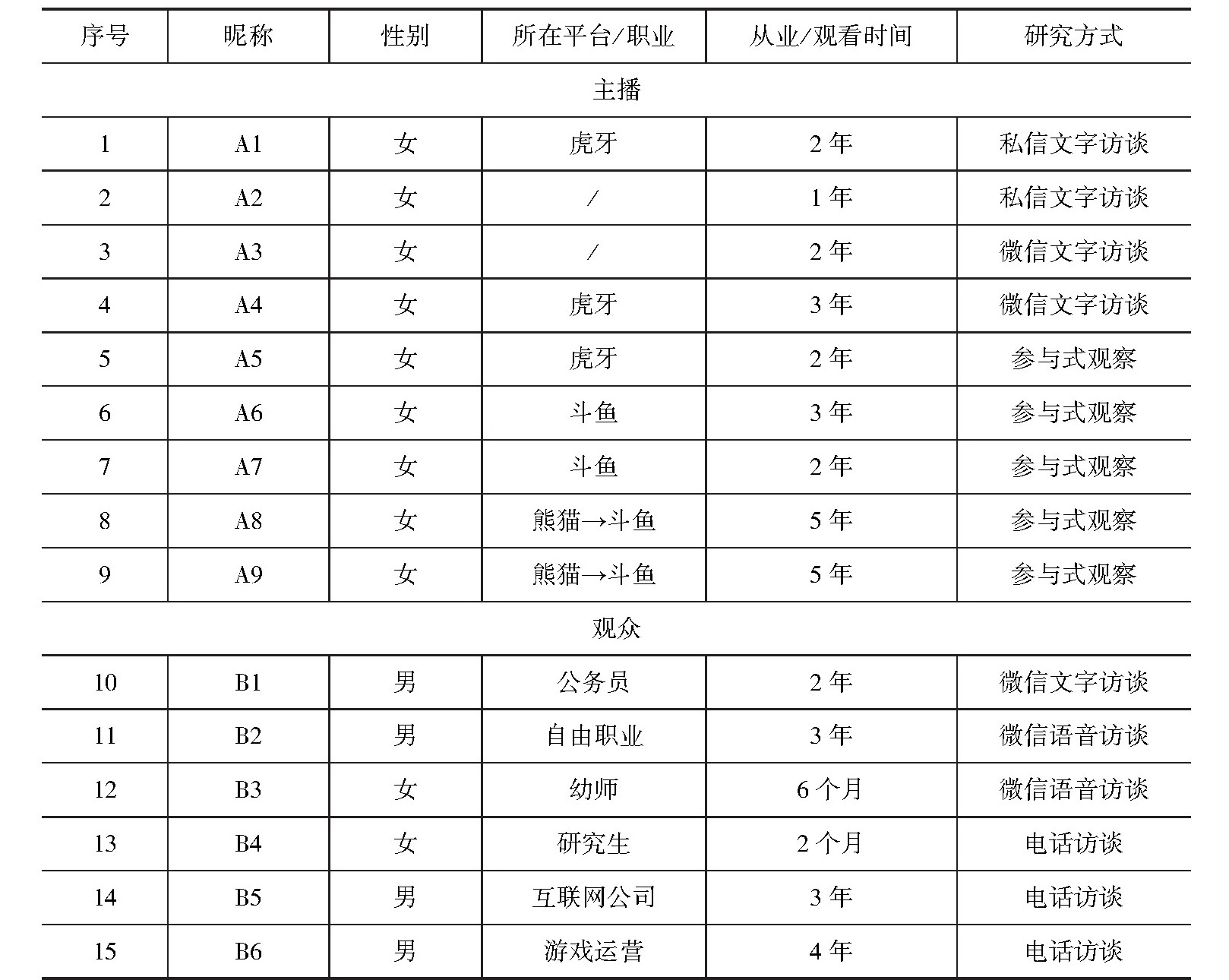

本研究以中国头部游戏直播平台的女主播为研究对象,质化研究数据主要来自对游戏直播平台进行的长期民族志研究。将直播间作为虚拟空间,主播和观众都在平台上“见面”,共同形成了本研究的线上田野空间。自2019年开始,研究者关注了用户规模与活跃度较高的300余位女主播,并对女主播占比较大的星秀、颜值、舞蹈、音乐与二次元等专区进行了持续观察。在研究早期,研究者以主播、房管和观众的不同身份进入并了解直播行业,结识了具有较高活跃度的女主播和观众。之后,由其分别推荐,采取滚雪球的方式选取了来自不同平台、从业与观看时间有所差别、直播等级不一的9位女主播和6位观众进行了沉浸式追踪田野调查(见表1),采取了大多数研究者认同的“非面对面”访谈,通过线上交流的方式获取田野资料,并对个人信息进行了匿名处理。

表1研究对象情况

注:“/”表示受访者不愿意透露,“→”表示主播跳槽。

三、情感管理:女主播的在线表演策略

对于主播而言,直播意味着要完成平台方或签约公会安排的任务指标(礼物值、贵宾和铁粉数量等),这些指标会影响她们从平台分得的礼物提成。对应的游戏清单如同在数字游乐园和大工厂的生存准则一般,指导她们在直播行业进行话术表演、关系维护。主播在等级成长的不同阶段也会依据观众的数量与质量调整自己的表演方式来达到不同类型情感交易的目的。当主播调试完美颜摄像头、麦克风和灯光,与观众在虚拟空间同步在线“落座”时,也开始了她们的在线表演。

(一)面对“水友”:营造亲密的关系维护策略

“水友”是游戏直播平台常见的主播对观众和粉丝的称呼。相较于熟悉行业套路的主播,为了维系与直播间“水友”之间的联系,刚起步的女主播往往营造一种真实的亲密感来消除身体不在场带来的关系隔阂,可以理解为陪伴“水友”的日常。“水友”就像家人或者朋友一般,会在直播间陪主播聊天和打趣。这样的表演策略,目的在于搭建直播间的表演平台,以长期、持续维护与大部分“水友”之间的交往关系,一方面有利于“水友”感受到与女主播的情感联结,另一方面有利于女主播在自我认知上的协调。

我的直播内容一般会从日常吃饭、个人作息聊到健康知识,就跟处朋友一样,比如会劝他们多喝水对身体有益处,还会告知一下今天的安排主要是,睡醒了直播、吃饭、休息,之后晚上可能会去健身之类的。(A1)

除了与“水友”聊天、打趣的日常陪伴,PK也是女主播的重要直播内容之一。作为实时且限时的礼物“打赏”比拼游戏,PK是将亲密关系转化为消费行为的关键环节,是平台和主播个人获利的重要渠道。

然而,当主播竭力营造“一对一”的对话式场景社交时,容易忽略直播间观众“多对一”的围观心态。由于表演行为具有较为明显的角色塑造特征,观众与主播本身都能感受到关系双方的不确定性。一边是观众投入的时间和财富值,另一边是主播产生的情感依附,它们在被资本操纵的市场规则中不断对比与较量。虽然平台给予了女主播较大的直播自主权,但营造真实与亲密的表演策略使她们在直播中容易与观众产生“误解”,情感付出并未有效转化为观众的情感需求,导致直播收入与想象中差距较大。

其实我挺喜欢看一些名气不高的小主播,直播间气氛比较安静,就聊聊生活中好玩的事情。但是有的主播会不停地念进来观众的名字,特别是当念到我的网名时,我会顿时想找个地洞钻进去,就觉得蛮尴尬的,我啥也没干就被点名了,直接就退出直播间了。(B2)

(二)“身体”资本:调动感官的表演策略

身体作为直播双方表演和观看的互动中介,为在线观众提供了“审美劳动”的载体。娱乐直播是游戏玩家的额外需求,他们往往渴望在秀场直播间满足某种幻想,这构成了“打赏”礼物的原始冲动,也对主播的表演策略产生重要影响。当熟悉直播行业规则后,女主播的身体和情绪参与度有了明显提升,女主播则会适当选择妥协,在服饰、妆容等方面下功夫吸引“眼球”。这种突出身体特征的“感官主义”策略,往往可以获得更高的人气和贵宾驻场。

我看的主播身材都特好,会聊天也会讲故事,还会穿上各种不同的制服表演跳舞,观看人数经常爆满,比游戏直播还热门。老实说,很多主播都是我喜欢的类型,看多了就觉得像是我的网络女朋友,我会充值铁粉卡,虽然刷礼物不多但是看久了也看出感情了。(B5)

(三)回归日常:情景分离的自我调适策略

为更好地吸引观众的注意、在游戏直播平台宣传和运营中维持与提高自己的地位,女主播通过营造亲密与调动感官的策略维持与观众的亲密关系。

由于大部分女主播对于职业本身的认同感不强,这种情感管理同样给女主播带来了焦虑、自我否定的情绪体验以及自我与职业身份的冲突与困扰。在情感表演策略中,情感劳动者为更好地满足外界需求,会采取深层的表演策略,在情感表达之前进行自我调适与情感认同。在进入被“凝视”的场域前后,女主播往往需要经历一个较长的调适过程,通过割裂的工作与生活状态来克服认知“自我”的分裂,这是直播实践中情感劳动常见的心灵整饰策略。

一方面,尽管主播会在直播间与观众聊天和打趣,刻意迎合观众的要求,甚至享受这种分享隐私与共享亲密的过程,但她们在认知上将这样的相处过程处理为线上关系或工作需求。工作中的积极扮演可以换得礼物和金钱,以及地位的提升,在一定意义上满足了作为生产者的快感,原本因直播服务产生的认知混乱感在礼物“打赏”中得以暂时消解。另一方面,女主播通过与家人、朋友的日常生活回归到真实的自我,从而脱离直播过程中男性凝视下的“完美形象”。

观众隐匿于虚拟账号之中,往往可以获得表达意见、宣泄情绪的安全感,在群体极化的影响下发表弹幕,当男性观众提出不合理要求时,被动商品化的意味就会凸显,极力营造的虚拟亲密关系可能会崩塌。因此,当弹幕出现一边倒的污名化词汇时,女主播往往通过与工作本身划清界限进行自我暗示,从而在虚拟工作中“收获”名利而在现实生活中“回归”自我。使用情景分离策略,女主播在直播劳动体验中感受到了获得收益带来的愉悦,暂时缓解了内心“自我”否定的焦虑。

四、情感异化:女主播污名化与认同危机

(一)女主播的污名化与消极抵抗

戈夫曼将污名视为一种合乎逻辑的情感结果:只有所有人都对某种类型的成员有所期待,希望不但应当支持一种特定规范,而且在能够履行规范的情况下,污名问题才会出现。在男性气质主导的游戏直播平台中,女性从业者多数时候缺少话语权,其谋求生存与发展难度较大。她们受制于性别规范(gender norm),被要求有着姣好的面容或温顺、体贴的性格。作为社会运行过程中关于性别设定的常态机制,能够规范个人的性别行为,但这些规范和期望常常会导致女性感受到压力、限制与不公平。

女主播的污名化离不开性别规范在平台环境下对女性的既定要求,尤其是在互联网环境中,虚拟社会放大了传统社会中对女性的要求,这些要求又反过来强化了对女主播的刻板印象。在隐蔽的商业逻辑下,为了满足观众与粉丝的情感需求和审美需求,刺激观众的情感消费行为,女主播通常会对自己的面部和身体进行标准化的加工,即通过刻意表演的情感策略来确保“前台”形象符合男性审美。这种表演离不开公会的介入,平台与公会往往以观众的反馈和评价来衡量女主播的表现,这种评价体系强调女主播的外貌、声音和互动能力等方面。为了提供更好的情感服务和观赏价值,公会在招募和培训过程中就已经开始对女主播进行身体的形塑、包装和规训。

在直播间营造的互动场景中,观众与女主播之间最直接的沟通渠道来源于实时性的弹幕。由于弹幕具有隐匿性,女主播的污名化信息在很大程度上是由某些弹幕构成的。直播观众之间达成了对于女主播的共识,即主播是能够幻想,甚至被冒犯的对象。在移动技术下的网络虚拟空间中,个体将经历去身份化和身体重构的过程,观众对女主播的污名化体现了一种单向的“贴标签式命名”的关系。

面对具有羞辱意味的弹幕与评论,部分女主播受制于直播平台的利益链条,为维系与观众之间的亲密关系与遵循直播间底层的商业逻辑,往往采取消极的抵抗策略。在负面的污名化标签影响下,大众更容易形成对于女主播的刻板印象,加深对女主播的歧视。

(二)女主播的职业困境与有限认同

“剥削”与“工作”两个概念的杂糅容易导致“剥削”分析的泛化与随意化,与外卖员、短视频创作者一样,作为互联网的“数字劳工”,女主播并不单纯地工作,同时是在为自己的直播事业而奋斗。在直播的网络“田野”里,女主播属于既“工作”又“劳动”的性质。为避免成为单向度的情感提供者,能够在直播游戏中成为双向的情感产消者,获得正向、积极的情感体验与情感价值,女主播通过情景分离的表演策略试图获得自洽的身份认同。在经过人为修饰和技术美化形成的次真实性虚拟化的“第三空间”中,女主播能够从物质利益与粉丝的正向反馈中获得自我增值的价值感。

虽然平台为女性提供了争取权益平等的渠道,但是平台作为一种组织形态,同样复制了不平等的性别劳动关系。游戏技术逻辑赋予了男主播较高的平台地位和较大的圈内名气,加之平台用户中消费主力军多为男性游戏爱好者,娱乐区的女主播则成为情感消费的附属品。资本商品化了人的身体与视觉观看过程,在直播场的情感劳动中,情感也被资本裹挟并转化为商品。在直播游戏中,制造虚假情感、营造亲密关系最终是为了实现逐利。女主播则成为资本逻辑下虚假情感的制造者,需要不断通过人设的打造与情感的投入来维持商品化的情景。

约翰·伯格在其艺术专著中提出了“男性观看、女性被看”的观点。一般情况下,观众对于女主播的个人经历、私人生活尤其关心,喜欢先入为主。女主播完美契合了男性审美取向和情感需求的双重期待。随着女主播职业生涯的逐渐深入,职业领域与私人领域的界限愈加模糊,私人感情生活一步步被排挤至生活边缘,甚至“后台”。女主播情感的调适策略或许会失败,进而导致情感的脱轨,混淆了“真实的自我”与“虚假的自我”。

女主播对于直播“工厂”的依赖程度正与日俱增,在这座“摩天大楼”里,外面的人“想进来”,而里面的人“离不开”。假如没有合适的机遇,女主播将面临转行或者再就业难度直线上升的困境。从事情感劳动的女主播,由于需要长期在“前台”的凝视和“后台”的监控下进行情感表演,一定程度上面临自我异化和认同危机。沉浮于直播“工厂”的女主播深刻地意识到呈现在屏幕前的身体和情感是被消费的对象,即使部分女主播会通过恰当的情感表演策略来避免自身的情感耗竭,甚至在直播互动中获得情感满足,但对于大部分女主播而言,女主播的污名化、虚拟身份与真实自我的割裂使她们难以真正实现自我认同。

五、结论与讨论

中国网络女主播正在经历独特的情感劳动体验,她们怀揣着“实现财富自由”的梦想成为女主播,将身体符号化、情感商品化,以此作为参与互动的筹码。在直播游戏的制度设计下,女主播有意识地采取表演策略。为了避免情感耗竭和表演崩溃,她们采取“回归”日常的深层策略来寻找自我,通过工作情景与生活情境的分离来抵抗自我的分裂。然而,女主播的主体性力量是有限的,当在性别规范的视域下进行审视,女性形象被污名化。直播中虚幻的自我满足、过度的情感损耗、根深蒂固的主播污名化与刻板印象使女主播的自我与职业认同逐渐难以自洽。

女主播未来将走向何方?面对情感、欲望、金钱的诱惑以及现实生存环境的挤压,许多女主播正在下一个直播平台、下一次机会的门口徘徊。随着数字资本的扩张,不仅是女主播群体,还有更多参与新形式数字劳动的零工、从业者,他们有保障权益和维护形象的需求。在不断完善网络直播监管机制、自律机制的基础上,未来中国语境下网络数字情感劳动将呈现何种形态及如何规范引导值得进一步探索与深思。

备注:全文引用及参考文献从略

引用参考:

王红缨,曹卓栋,郑月.游戏直播平台女主播的情感劳动实践:表演策略与认同危机[J].传播创新研究,2025,(02):201-213+246.

作者简介:

王红缨, 新疆大学新闻与传播学院副教授。

曹卓栋, 新疆大学新闻与传播学院硕士。

郑月,新疆大学新闻与传播学院硕士。